4.7.1 Megalithe? Portal? Kalendersymbol?

Neben der Axt von Halle-Radewell ragt meiner Ansicht nach dieses Exemplar einerseits wegen seiner klar strukturierten Bildelemente in vertikaler Reihung aus dem sonstigen Bestand heraus, andererseits wegen der vergleichsweisen Bandbreite an verwendeten Symbolen. Wie bei jener ergibt sich auch hier auf Anhieb der Eindruck einer differenzierten, logisch arrangierten Information auf astrokalendarischer oder kultisch-kosmologischer Ebene. Ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen stellte eine intellektuelle Herausforderung dar, der ich mich nach ersten Einblicken in die Bedeutung der Halle-Radeweller Axt nicht mehr zu entziehen vermochte.

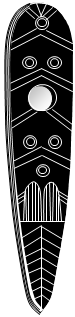

Das in Abb. 11a und b skizzierte Exemplar der dekorierten salzmünder Steinäxte stammt vom Fundort Wegwitz beim heutigen Ort Wallendorf (an der Luppe) in der Gemeinde Schkopau, Sachsen-Anhalt. Wie bei der Halle-Radeweller Axt liegt auch hier ein gesicherter Fund im Kontext eines Steinkistenbegräbnisses vor.1 Das bestätigt die Annahme, dass solche Äxte sehr wahrscheinlich eine besonders geachtete, geistige Elite auszeichneten, deren Mitgliedern nach ihrem Tod, so der Anschein, die ehrenvolle Einzelbestattung in einer Steinkiste zuteil wurde.

Beim Material handelt es sich erneut um sehr dunklen, feinkörnigen Amphibolith,2 zu dem die eingravierten und weiß inkrustierten Zeichen einen auffälligen Kontrast bilden. Was der Unterstellung Raum bietet, im weißen Dekor auf schwarzem Grund wird auch hier das Problem der Finsternisse thematisiert. Die Länge des Prachtstücks beträgt knapp achtundzwanzig Zentimeter. Damit ist diese Axt zwar um fast ein Viertel kürzer gegenüber dem Fundstück von Halle-Radewell, misst aber in der Breite nur wenige Millimeter weniger. Was ihre Form etwas gedrungener erscheinen lässt. Wie die Radeweller Axt und den größten Teil der bekannten Fundstücke dieser Art zieren auch das vorliegende Exemplar entlang der relativ flachen Wangen drei umlaufende, sauber parallel gravierte Rillen.

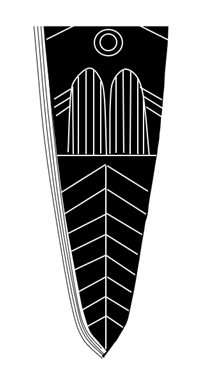

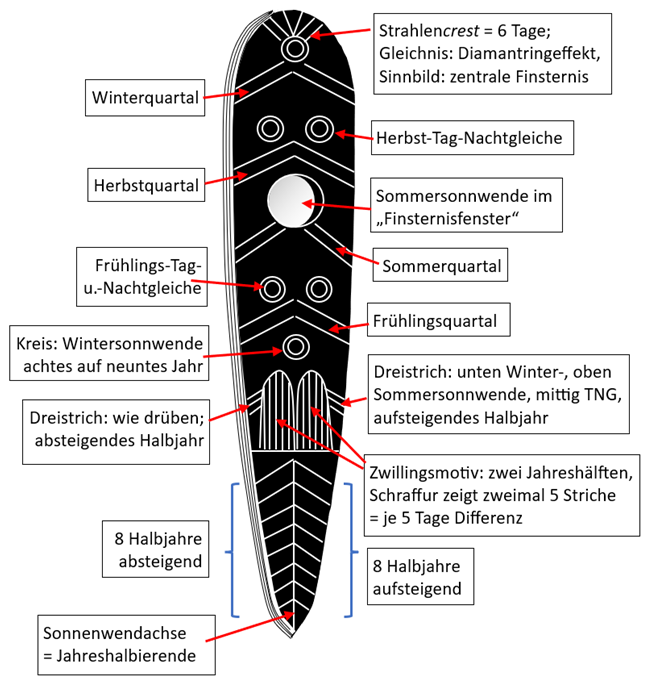

Im Dekor der Deckseite fallen zwei Bildelemente besonders ins Auge. Die Axtspitze ziert zum einen ein Tannenbaummotiv, welches auf den ersten Blick fast perfekt symmetrisch arrangiert erscheint. Es weist acht streng gegenständige Astpaare aus. Die Abstände zwischen den Astpaaren sind auffällig weit und regelmäßig. Bei genauerer Betrachtung verflüchtigt sich zwar die angenommene Perfektion der Geometrie. Es bleibt aber festzustellen, hier hat sich einer mit dem Tannenbaummotiv auffällig Mühe gegeben bei der Rhythmik und Symmetrie der Strichführung. Ich habe daher beides in meiner grafischen Wiedergabe in Abb. 11a der Einfachheit halber optimiert, da die geringen Abweichungen beim Original von der geometrischen Perfektion meiner Meinung nach zu vernachlässigen sind.

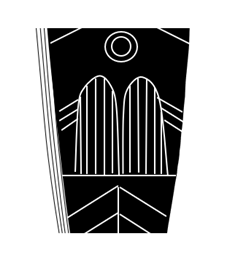

Direkt über dem “Tannenbaum” findet sich das zweite auffällige Motiv, das ich wegen seiner paarig bogenförmigen Erscheinung im Folgenden als “Zwillingsmotiv” bezeichne. Auffallend ist es, weil es einmalig im Dekor der salzmünder Steinäxte ist, vermutlich sogar im gesamten Zeichenrepertoire dieser Kulturgruppe. Zudem vermittelt es den Eindruck, zwar bedeutsam, aber auch leicht entschlüsselbar zu sein. Was wohl daran liegt, dass es mit seiner inneren Schraffur irgendwie profan gegenständlich daherkommt. Etwas irritierend sind allerdings die zwei das Zwillingsmotiv rechts und links flankierenden Dreistriche. Gehören die zum Objekt? Sind sie die Andeutung eines landschaftlichen Hintergrundes?

Je intensiver man über das Zwillingsmotiv nachsinnt, um so mysteriöser wird es. Nach Jahren eingehender Beschäftigung mit Stonehenge und anderen Megalithbauwerken erkannte ich darin auf Anhieb ein Paar großer, eng gestellter Monolithe. Die innere Schraffur zeigt, so meine erste Annahme, ein weiches Gestein an, in das sich beim kilometerweiten Zerren der Brocken über runde Baumstämme typische Rinnen eingeschliffen hatten. Ähnliche Rinnen ergeben sich alternativ durch die Oberflächenglättung unförmiger Felsbrocken mit runden Hammersteinen. Dergleichen fand sich beispielsweise bei den großen Sarsenblöcken in Stonehenge. So oder so. Der Steinzeitkünster wollte wohl mit der Schraffur ausdrücken, dass es sich um keine natürliche Felsformation oder Ähnliches handelt, sondern um eine künstlich erzeugte Visiereinrichtung. Über deren Kimme, so der Eindruck im bildlichen Kontext, wurden für horizontkalendarische Zwecke Sonne und/oder Mond angepeilt. So meine damalige Überzeugung in Übereinstimmung mit meinen Erfahrungen zur Megalithzeit und zu Stonehenge.

Im Landesmuseum für Vorgeschichte von Sachsen-Anhalt, in Halle an der Saale konfrontierten mich, nun schon vor über zehn Jahren, wissenschaftliche Mitarbeiter mit einer für mich damals völlig verblüffenden Auffassung. Man könne das Element auch für ein doppelflügeliges Tor halten, gefügt aus Balken oder Bohlen.

Diese Idee fand ich nach reiflich Überlegung absurd! Sie warf für mich einfach zu viele Fragen auf, sowohl in technischer Hinsicht als auch zur Positionierung innerhalb des Bildarrangements. Sollten die schrägen Dreistriche Torangeln darstellen? Wie sollte das funktionieren? Woraus waren die Angeln gemacht, aus Seilen? Metall war noch nicht vorhanden, höchstens in Ausnahmefällen für zarten Schmuck aus weichem Kupfer oder Gold. Woran waren die Angeln ihrerseits befestigt? Stand ich als Bildbetrachter innerhalb oder außerhalb der Torbegrenzung? War ich in etwas ein- oder von etwas ausgeschlossen? Wo befand sich das Tor überhaupt? Mitten in einer Hügel- oder Berglandschaft? Stellten die Dreistrich vielleicht gestufte Höhenzüge im Harzer Vorland dar? Falls ja, besaß das Tor keinerlei Halt. War es freischwebend?

Auf keine dieser und weitere Fragen bot die Deutung als Tor für mich auf Anhieb auch nur eine halbwegs plausible Antwort. Obendrein ignorierte sie die arrangierten Motive darüber, die doch recht naheliegend für irgendeine Art kalendarische Symbolik sprachen. Allerdings muss ich den Hallenser Experten fairerweise zugestehen, dass sie seinzeit wahrscheinlich von einem imaginären Tor gesprochen hatten, von einer bildhaft allegorisch vermittelten Idee des Graveurs. Falls ja, war mir das relativ schnell wieder entfallen. Selbst wenn nicht, hätte mich das seinerzeit kaum weitergebracht. So mehr verunsichert als bereichert nahm ich erst einmal Abstand von weiteren Deutungsversuchen.

Mit zunehmendem Wissen um vor- und frühgeschichtliche Weltbilder musste ich ein paar Jahre später allerdings anerkennen, die von den Hallenser Wissenschaftlern aufgeworfene Deutung bot durchaus eine Option. Unter der Voraussetzung, man akzeptiert zugleich die damals in der gesamten Alten Welt bis in die Antike verbreitete, kultisch-kosmologische Vorstellung von imaginären Sphärenportalen auch in Bezug auf die zodiakal und ekliptikal bedingten Horizontverlagerungen der Auf- und Untergänge von Sonne und Mond.

Möglicherweise wurden schon die Zugänge zu den ältesten Kultbauwerken im zentralen Mitteleuropa, zu den Kreisgrabenanlagen mit inneren Palisadenringen, als solche kultisch-kosmologisch inspirierten Sphärenportale konzipiert. Gleiches lässt sich für die portalartigen Dolmen und die Zugänge zu megalithischen Grabbauwerken vermuten. Mit zunehmendem zodiakalen und später ekliptikalen Wissen übertrug man diese Idee der Sphärenportale auch auf die entsprechenden Jahresfixpunkte im Lauf der Sonne und des Mondes am Horizont. Wofür viele berühmte Megalithbauwerke Beleg sein dürften, deren Zugangspassagen Orientierungen zu den Sonnenwenden oder den Tag-und-Nachtgleichen aufweisen, darunter New Grange in Irland und dessen benachbarte Anlagen gleichen Kalibers, das bretonische Ganggrab von Gavrinis, das schottische Maeshowe und nicht zuletzt natürlich das Portalbauwerk schlechthin – Stonehenge im Süden Englands.3 Innerhalb eines solchen Deutungsrahmens ließe sich auch das Zwillingsmotiv als imaginäres Portal mit gleichnishafter Orientierung auf kalendarische Horizontfixpunkte begreifen. Was vor allem das Baummotiv als solares Sinnbild, aber auch die noch zu erläuternden Motive oberhalb stützen können.

Das eigentliche Geheimnis des Zwillingsmotivs offenbart sich allerdings erst, wenn man sich gänzlich vom Gedanken befreit, darin unbedingt etwas Gegenständliches sehen zu müssen. Dann entpuppt sich das Bildelement als simple bildliche Analogie für drei mögliche mathematische Begriffe. Entweder steht es für: „doppelt“, für “geteilt” oder für „Hälften“! Wobei sich Letzteres auf ein Ganzes beziehen dürfte, wie die enge Stellung der Zwillingsmotive nahelegt. Welche der drei Funktionen dem Graveur vorschwebte, sicherte er über die begleitenden Motive gleich mehrfach ab.

So lässt sich das Astwerk des Baummotivs in der Axtspitze symmetrisch über den “Stamm” halbieren. Auf der einen Seite ist das Astwerk ansteigend, gegenüber absteigen. Diese Winkelsymmetrie des Astwerkes setzt sich aber auch oberhalb des Zwillingsmotivs fort. Im Prinzip also gilt durchgängig die bildliche Zweiteilung in eine an- und eine absteigende Hälfte. Auf das Zwillingsmotiv übertragen bleibt zu konstatieren, dass hier entsprechend zwei Hälften gemeint sein dürften. Die Frage ist allerdings: “Hälften wovon?”

Dasselbe an- bzw.- absteigende Prinzip gilt völlig zweifellos auch für die beiden Dreistriche, die das Zwillingsmotiv flankieren. Ihre Schichtung erinnert wiederum an das Astwerk am Baummotiv. Ihre Dreiteilung aber entspricht den drei Tagbahnen der Sonne: unten zu Winterbeginn, mittig zu den Tag-und-Nachtgleichen, oben zu Sommerbeginn. Diese Reihenfolge korreliert wiederum mit der Symbolik des nach oben anwachsenden Astwerks am Baummotiv, das analog unten Winter, oben Sommer meint. Übertragen auf die Basisbedeutung zweier Hälften des Zwillingsmotivs stehen die also für eine an- und eine absteigende Jahreshälfte, für Sommer- und Winterhalbjahr.

Die halbjährliche Symbolik beider Hälften lässt sich nun im Umkehrschluss vom Zwillingsmotiv zurück auf die Bedeutung des Astwerks am Baummotivs übertragen. Soll heißen, die jeweils acht Astpaare stehen für acht ansteigende und gegenüber für acht absteigende Jahreshälften. Womit dem Baummotiv als Ganzem der Zeitraum: „acht Jahre“ beizumessen ist.

Der Widerspruch zur Interpretation des “Astwerks” am Baummotiv auf der Axt von Halle-Radewell ist offensichtlich. Dort hatte ich Striche als Tageseinheiten präsentiert, hier sollen dieselben Striche aber für Halbjahre stehen. Dieser Widerspruch löst sich über das auffällig paarig arrangierte Astwerk auf der Wegwitzer Axt mit seinen fast synchronen und betont weiten Abständen. Hier geht es offensichtlich nicht um zählbare Einzelstriche, sondern um einen Verbund von Strichpaaren bzw. Winkelmotiven zu einer numerischen Einheit. Die sorgsam ausgeführte Geometrie und die auffällige Weite der Astabstände ist im Vergleich mit allen anderen Äxten mit Baummotiv so gravierend, dass man dem Graveur tatsächlich unterstellen muss, er habe diesem Element eine besondere Wertung beigemessen.

Ein möglicher Indikator für die Richtigkeit der Annahme, Zwillings- und Baummotiv im Sinne einer Halbjahresrechnung begreifen zu müssen, sind die jeweils fünf vertikalen Striche, die beide Hälften des Zwillingsmotivs füllen. Ordnen wir diesen Strichsymbolen nun tatsächlich wieder Tageseinheiten zu, ergibt sich gleichnishaft zweimal der Wert von fünf Tagen. Mit Hinblick auf die Halbjahressymbolik bleibt ein logischer Zirkelschluss: Fünf “Tagesstriche” bezeichnen gleichnishaft die rechnerische Differenz zwischen einem halben Kalenderjahr des Sonnenlaufs mit 182-183 Tagen und einem halben Mondjahr mit 177-178 Tagen.

Nur! Wir haben es hier mit zweimal fünf Strichen zu tun. Folglich lässt sich der Begriff „Jahreshälften“ nicht monokausal auf diese lunisolare Beziehung reduzieren! Der augenscheinliche Schwarz-Weiß-Kontrast zwischen Amphibolith und Inkrustation auch dieser Axt legte Überlegungen in Richtung „Finsternisse“ nahe. Vergleicht man daher auch das halbe Kalenderjahr von 182-183 Tagen Dauer mit dem halben Finsternisjahr von 173-174 Tagen, ergibt sich, bildwirksam aufgerundet, ein maximal möglicher Differenzwert von 10 Tagen. Das Zwillingsmotiv stünde demnach zwar synonym für die Zeiteinheit “Jahr”, definiert aber nicht, welche Jahreslänge konkret gemeint ist. Daraus lässt sich logisch schlussfolgern, der Bildautor weist uns auf eine zugrundeliegende, lunisolarkalendarische Zeitrechnung hin, die offenbar der Finsternisverfolgung dient. Wie die sich im Detail darstellt, ergibt sich beim “Weiterlesen” der Symbole.

Falls die wesentliche Bedeutung des Zwillingsmotivs für die prähistorische Forschung in schriftlosen Kulturen jemandem noch nicht recht aufgegangen sein sollte, betone ich die hier gern noch einmal gesondert. Mit den jeweils fünf einfachen Vertikalstrichen in einem Symbol, das zwei Jahreshälften ausdrückt, ersetzten die Neolithiker ihnen unbekannte große Zahlenbegriffe wie die Jahreslängenwerte 346 (Finsternisjahr), 354 (Mondjahr) und 365 Tage (“Sonnenjahr”) bzw. deren Halbwerte. Zugleich umging der Steinzeitautor damit aber auch die Notwendigkeit, solche Werte alternativ in Produktsummen zu zerlegen, die er dann mit aufwändigeren, vor allem aber verständlichen Zeichenfolgen hätte darstellen müssen.

Zumindest auf kalendarischem Gebiet, wegen der begrenzten Verwechslungsmöglichkeiten, erweist sich die gewählte Symbolik als durchaus funktionierende Darstellungsweise. Ein wichtiger Hinweis für alle Skeptiker, die den Neolithikern Europas das Unvermögen zusprechen, größere Mengenbegriffe sinnvoll auszudrücken. Das Beispiel der Wegwitzer Axt impliziert jedenfalls, dass sie sich über einfache Produktsummen beliebig große Mengen praktisch veranschaulichen und diese zu Differenzbildungen miteinander vergleichen konnten. (Was über verschiedene Samen- und Kieselhäufchen, Tierzähne, Perlen oder ähnliche Hilfsmittel, wie sie zuweilen in neolithischen Grabstätten in größeren Mengen gefunden wurden, relativ einfach zu bewerkstelligen war.) Letztlich aber bedingt doch jede vorausschauende Kalenderrechnung, ganz besonders für die Vorhersage möglicher Finsternisse, ein grundlegendes Wissen um größere Mengenwerte, selbst wenn man dafür keine konkreten Zahlenbegriffe kannte.

Damit bleibt zunächst zu resümieren: Die beiden unteren Motivgruppen auf der Axt vom Fundort Wallendorf-Wegwitz, das Zwillingsmotiv mit innerer Schraffur und den beiden seitlichen Dreistrichen sowie das Tannenbaummotiv, vermitteln eine grundlegende astrokalendarische Basisrechnung mit Halbjahren. Die vermutlich aus dem Umstand resultierte, dass die Finsterniszeiten im Rhythmus halber Mondjahre eintreten! Das paarige Astwerk am Tannenbaummotiv als solar geprägtes Symbol verweist auf einen Zeitraum von acht an- und absteigenden Halbjahren, ergo von acht Jahren des Sonnenlaufs.

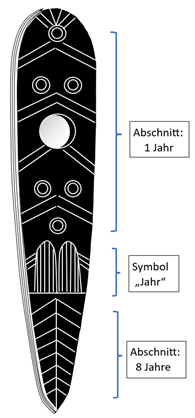

Wendet man sich mit diesem ‘Semi-Fazit’ den Motivgruppen oberhalb des Zwillingsmotivs zu, wird anhand der vier Doppelwinkelmotive eine vertikale Gliederung in fünf Register deutlich. Wobei der unterste Kreis als eigenständiges Register zu verstehen ist. Die Vierzahl der Doppelwinkel als auch die oszillierende Anordnung der mit Hohlbohrern eingedrillten Kreismotive legt die Interpretation als Symbolik für die vier Jahreszeiten bzw. für vier rechnerische Jahresquartale einigermaßen nahe. Schon bei der einleitend groben Erläuterung der Bildmotive hatte ich die Doppelwinkel als Symbole von Zeitabschnitten gedeutet. Worin beide Satteldachwinkel jeweils einen erhöhten Horizontpunkt meinen, ihr Zwischenraum aber dem Zeitabschnitt entspricht, in welchem Sonne oder Mond von einem zum anderen gelangen. Hier also dürfte jeder Doppelwinkel ein Quartal meinen. Das begründe ich mit der plausiblen Annahme, Einzelkreise zwischen den Doppelwinkelmotiven stehen für die Sonnenwendtermine, Doppelkreise für die der Tag-und-Nachtgleichen, bei denen Sonne und Mond jeweils in die andere Himmelshälfte wechseln. Wobei sich die logische Abfolge der Jahreszeiten von unten nach oben wiederum über das Tannenbaummotiv definiert. Beginnend mit dem untersten Kreis als Zeitpunkt der Wintersonnenwende zum Jahreswechsel zwischen vollendetem achten und beginnendem neunten Jahr. Dann erschließt sich ingesamt auf der Wegwitzer Axt ein Zeitraum von neun Jahren.

Abb. 15: Das deckseitige Dekor der Axt von Wallendorf-Wegwitz beinhaltet einen Neun-Jahre-Zyklus. – Wie die Axt von Halle-Radewell, vermutlich den halben Sarososzyklus.

Erklärungsbedürftig erscheinen lediglich zwei Elemente: das Schaftloch als Krönung eines etwas steiler ausgeführten Doppelwinkelmotivs und der Strahlencrest am obersten Kreismotiv. Erklärungen bedarf es insofern, als man statt des Schaftlochs ein einzelnes Kreismotiv für den Termin der Sommersonnenwende erwarten durfte. Am obersten Kreis, als Symbol des zeitlich abschließenden Wintersonnenwendtermins erscheinen indes Strahlen zumindest fragwürdig, weil sie am untersten Kreis der vorausgehenden Wintersonnenwende fehlen.

Beides erklärt sich mit der Finsternisrhythmik bzw. dem rund neunjährigen, halben Saroszyklus der Finsternisse. Setzt man diesen voraus, gilt eine Mond- bzw. Sonnenfinsternis als Ausgangspunkt der Betrachtung. Neun tropische Jahre und fünf bis sechs Tage später ereignet sich dann mit ziemlicher Sicherheit erneut eine Finsternis. Verlief die Ausgangsfinsternis zentral, wird jene neun Jahre später meist ebenso zentral ausfallen. Nur mit umgekehrten Vorzeichen, da die Finsternis beim gegenüberliegenden Knoten passiert. War erstere eine zentrale Mondfinsternis, ist letztere eine zentrale Sonnenfinsternis bzw. umgekehrt. Dass die dann zu erwartende Finsternis zentral verläuft, besagt der Strahlencrest am obersten Kreis. Als Analogie zum sogenannten “Diamantringeffekt” bei einer totalen Sonnenfinsternis drückt er im allgemeineren Sinne eine zentral verlaufende Finsternis aus. Eine totale Sonnenfinsternis kann nicht zwingend gemeint sein, da es keinerlei Hinweis auf die Art der Ausgangsfinsternis vor neun Jahren gibt.

Überaus interessant erscheint allerdings die Anzahl der sechs Strahlen, aus denen der Crest am obersten Kreismotiv besteht. Wollte man auch hier wieder Striche als Einerwerte und Tageseinheiten deuten, stünde er für den Zeitraum von sechs Tagen. Könnte es sein, dass der Autor damit den erwarteten Finsternistermin auf sechs Tage nach dem zehnten Wintersonnenwendtermin festlegen wollte? Oder meinte er etwas unbestimmter eine zu erwartende Finsternis binnen sechs Tagen nach besagtem Sonnenwendtermin? Selbst dann aber kann die Toleranz nur sehr gering gewesen sein, denn ausschlaggebend war logischerweise der angepeilte Voll- oder Neumondtermin nach 111,5 synodischen Monaten.

Neben dem fraglichen Strahlencrest am obersten Kreismotiv stellte sich die Frage zum Schaftloch der Axt, das statt eines eingedrillten Kreismotivs den Doppelwinkel der vorangehenden Sommersonnenwende krönt. Es bedarf allerdings kaum größerer Phantasie um zu begreifen, dass selbiges hier sinngemäß für ein Finsternisfenster steht, das sich bereits ein Semester früher, im Sommer des laufenden neunten Jahres öffnet. Rechnet man entsprechend vom Endtermin: 9 tropische Jahre und 5 bis 6 Tage bzw. von 111,5 synodischen Monaten, eine lunares Semester, also sechs synodische Monate zurück (Ergebnis = 105,5 synod. Monate), landet man etwa 11 Tage nach besagtem Mittsommertermin im neunten Jahr. Der Zeitraum entspricht auch rund 114,5 drakonitischen Monaten. Eine Finsternis ist möglich. Die Mitte des entsprechenden Finsternisfensters liegt etwa 15 Tage nach dem Sonnenwendtermin (gerechnet 111,5 synodische Monate minus 173 oder 174 Tage), also vier Tage später. Das im Mittel 33-Tage weite Finsternisfenster spannt sich also grob vom 105. bis zum 106. synod. Monat. Es beginnt knapp vor dem Sonnenwendtag und endet rund 33 Tage später. Die Finsternis ereignet sich 4 Tage vor der Fenstermitte, könnte daher bei Vollmond gerade noch total ausfallen und würde bei Neumond irgendwo auf der Welt sicher als totale Sonnenfinsternis zu beobachten sein.

Man sollte allerdings nicht vergessen, dass dem Anschein nach eine Schaftlochbohrung in den salzmünder Äxten erstens unerlässlich gewesen sein dürfte und selbiges zweitens ebenso zwingend mittig auf der Axt, maximal im oberen Mittelteil sitzen musste. Der Schöpfer der Axt hat sich also mit ziemlicher Sicherheit lange im Vorfeld intensiv Gedanken über das Zeichenarrangement gemacht und wie er das Axtauge sinnvoll darin einbeziehen kann. Der vielleicht etwas überbetont erscheinende Verweis mit dem Schaftloch auf ein mögliches zentrales Finsternisereignis schon ein Semester vor Ablauf des halben Saroszyklus ist also in gewisser Weise auch als Kompromiss zu erachten. Wobei der Autor das Problem für meine Begriffe wirklich clever gelöst hat.

Analysiert man die Beziehung des etwas steiler konzipierten Doppelwinkels mit dem “Axtauge” genau, zeigt sich, dass der Lochrand nicht die obere Winkelspitze krönt, sondern selbige eher brachial gekappt scheint. Dahinter steckt meines Erachtens Absicht. Der Graveurs wollte klarmachen, dass die Mitte des Finsternisfensters nach achtzehn Finsternishalbjahren zeitlich nicht exakt mit dem Termin der sommerlichen Sonnenwende zusammfällt, dieser jedoch innerhalb des Zeitfensters liegt. Was erstens die Absicht des Graveurs intendiert, das “Axtauge” im Sinne eines “Finsternisfensters” (“Bulls eye“?) zu sehen. – Analog zur Axt von Halle-Radewell. Zweitens aber, so darf man wohl konstatieren, kann es kaum in dessen Absicht gelegen haben, hier ausgerechnet auf Finsternisse zu verweisen, die mehr oder weniger direkt mit den Sonnenwendterminen zusammenfallen. Der Bezug zu den jährlichen Sonnenwendterminen dient hier meines Erachtens dazu, die systematische, halbjährliche Verfrühung der Finsterniszeiten, also den Semesterzyklus der Finsternisse innerhalb des Saroszyklus dokumentieren zu können. Ansonsten spielen beim Saroszyklus die Sonnenwendtermine keine Rolle. Lediglich wenn es um die Periodik jener Jahre mit gleich drei statt der üblichen zwei Finsternisfenster geht, wären die Solstitien interessant.

Wollte man noch ein weiteres Finsternissemester zurückgehen, auf dem Axtbild also vom Schaftloch zum untersten Kreismotiv wechseln, welches den Wintersonnenwendtermin am Übergang vom achten zum neunten Jahr markiert, wird klar, das Finsternisfenster verfrüht sich weiter, ist doch das Finsternisjahr um rund 19 Tage kürzer als das ‘Sonnenjahr’. Es ergibt sich kein Bezug mehr zwischen diesem und dem Termin besagter Wintersonnenwende. Weshalb dem unteren Kreismotiv der Strahlencrest als Finsternissymbol fehlt.

Damit bestätigt die Axt von Wallendorf-Wegwitz – meines Erachtens recht überzeugend – das auf der Axt von Halle-Radewell dokumentierte Finsterniswissen und umgekehrt. Was keineswegs für sämtliche Einzelheiten meiner beiden Studien gelten muss, die, wie mehrfach betont, erst eingehender wissenschaftlicher Prüfungen standhalten müssen. Wie auch immer die aber ausfallen mögen. An der grundsätzlichen Bedeutung des Dekors der Äxte von Halle-Radewell und von Wallendorf-Wegwitz im Zusammenhang mit der Finsternisrhythmik ist nicht mehr zu rütteln. Die Salzmünder waren zu ihrer Zeit während der zweiten Hälfte des 4. Jt. v. Chr. sicher in der Lage, die Zeiten für mögliche Finsternisse im Voraus zu bestimmen. Sie kannten die Dauer der Finsternisfenster und wussten prinzipiell zu sagen, wann mit einer totalen Mondfinsternis und wann lediglich mit einer partiellen Mondfinsternis zu rechnen war. Sonnenfinsternisse hingegen konnten sie zwar zeitlich vorausbestimmen, vermutlich aber nicht differenzieren, welcher Art die waren. Ebenso war es ihnen sehr wahrscheinlich unmöglich zu sagen, ob eine erwartete Finsternis auch örtlich einsehbar würde oder nicht.

Auf der Wallendorf-Wegwitzer Axt nun hat es den Anschein, als hätte der geistige Schöpfer des Dekors die Erkenntnis erlangt, dass sich im Rhythmus halber Sarosperioden Finsternisse über lange Zeiträume hinweg im Zentrum eines Finsternisfensters wiederholen, also zentral verlaufen. Nur ständig oszillierend zwischen lunaren und solaren Eklipsen. Auf gut Deutsch: man begann scheinbar die Bedeutung des Saroszyklus zur Finsternisvorhersage zu begreifen.

Es würde zu weit gehen zu behaupten, der Strahlencrest am obersten Kreismotiv auf der Wegwitzer Axt stünde nicht nur für “zentral verlaufende Finsternisse” sondern schließe symbolisch verallgemeinernd sämtliche Eklipsen ein. Was dem Wissen gleichkäme, der Saroszyklus sei auf sämtliche Finsternisse, egal ob Sonne, Mond partiell oder total anwendbar. Die Bestätigung dieser Einschränkung meine ich auf der Rückseite der Axt “lesen” zu können.

4.7.2 Deutung der Rückseite der Axt von Wallendorf-Wegwitz

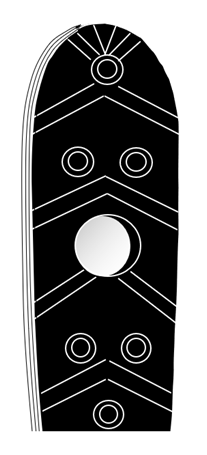

Abb. 17: Rückseite der Axt von Wallendorf-Wegwitz.

Wie schon bei der Halle-Radeweller Axt bietet auch die Rückseite der Axt von Wallendorf-Wegwitz eine imposante Erweiterung oder Ergänzung zum vorderseitig präsentierten Finsterniswissen. Mag man auf der Vorderseite noch bezweifeln, dass der Strahlencrest am obersten Kreis sinngemäß für “zentral verlaufende Finsternis” steht, schließt die Rückseite der Axt jeglichen Zweifel daran einigermaßen sicher aus.

Entlang der Axtperipherie arrangierte der Steinzeitkünstler hier 32 Einzelstriche in acht Vierergruppen. Das Strahlenbündel zuoberst bildet das Zentrum der Formation, wenn man selbige peripher am Axtrand entlang verfolgt. Obgleich die Striche zu viert in Gruppen arrangiert wurden, plädiere ich dafür, diese wieder als Einheiten einzelner Tage zu werten. Wir hätten es dann peripher mit zweimal 16 Tagen zu tun sowie mit dem exakt im Zentrum arrangierten Strahlencrest. Der steht hier eindeutig für “zentrale Finsternis”, da seine Position offensichtlich das “Zentrum des Finsternisfensters” bildet. Das so arrangierte Zahlenwerk verweist damit recht überzeugend auf die Symbolik eines Zeitfensters der Finsternisse mit im Mittel 33 Tagen. Was sich als Analogie zu den 33 kurzen Strahlen am Schaftloch der Axt von Halle-Radewell erweist, die ich dort schon als Symbolik eines Finsternisfensters oder als das gleichsam “fahl” bewimperte Auge des Finsternisstieres, als Bulls eye gedeutet hatte.

An der “Wimpern”-Theorie mag man wegen der Schräge der Striche Zweifel hegen. Die erklärt sich aber wiederum zwingend über das schon vorderseitig festgestellte Prinzip einer Symbolik mit grundsätzlich an- und gegenüber absteigender Hälfte. Exakt das definiert ja auch ein Finsternisfenster: einseitig die systematische Zunahme des Bedeckungsgrades der Finsternisse über etwa 16 Tage hinweg (Annäherung an den Knoten), jenseits der Fenstermitte die analoge Abnahme dessen im gleichen Zeitraum (Entfernung vom Knoten). Was somit zwar als zusätzliche Bestätigung der Richtigkeit der Theorie gewertet werden kann, die Rückseite symbolisiere unter anderem die Dauer eines Finsternisfensters mit 33 Tagen Länge, nicht aber als Plädoyer gegen die “Wimpern”-Theorie.

Anzumerken bleibt, Zahlenwerk und Strichformationen bestätigen, dass das zentrale Schaftloch zusätzlich das bildschriftlich bezeichnete „Finsternisfenster“ oder “Finsternisauges” (Hier eigentlich die Pupille.) darstellt. Womit dieselbe vorderseitig erfolgte Einordnung des “Axtauges” als gleichnishaftes Finsternisfenster ebenfalls Bestätigung findet.

Allerdings erklärt sich damit noch nicht, warum die zweimal 16 peripheren Striche, die in vorstehender Deutung 32 Tageseinheiten entsprechen, sämtlich in Viergruppen arrangiert wurden! Ich nehme recht zuversichtlich an, die Vierergruppen beziehen sich auf das Wissen der salzmünder Eliten um den Semesterzyklus der Finsternisse. Da das Finsternishalbjahr mit 173,31 Tagen um knapp 4 Tage kürzer ist als der Zeitraum für sechs synodische Monate mit rund 177,18 Tagen, verfrühen sich die Finsternisse halbjährlich systematisch um rund 4 Tage gegenüber den Terminen von Voll- bzw. Neumond. Infolge dessen sind im Semesterzyklus der Finsternisse rechnerisch maximal acht Finsternisse in Folge möglich. Dann hat sich die Differenz von vier Tagen zu: 8 x 4 = 32 Tagen multipliziert. Der Zeitraum des Finsternisfensters (im Mittel 33 Tage) ist ausgeschöpft. Das Fenster schließt sich, ein neuer Semesterzyklus beginnt mit einem neuen Zeitfenster. Hier deckt sich die Charakteristik des Semesterzyklus perfekt mit den bildlichen Gegebenheiten!

Die Rückseite bestätigt so ausdrücklich, dass es hier insgesamt um die Rhythmik der Finsternisse geht, sehr wahrscheinlich um den halben Saroszyklus und nicht um irgend einen öminosen Kultzyklus von vielleicht taggenau neun Kalenderjahren.

4.7.3 Das Rätsel der Wangenrillen

Abschließend sei noch ein Gedanke zur fragwürdigen Eigenheit fast aller bekannten Exemplare der dekorierten Steinäxte sächsischen Typs verloren. Entlang der Axtwangen weisen sie typischerweise drei weitgehend parallel zueinander umlaufend eingravierte Rillen auf. Ich bin diesbezüglich zwar um eine Antwort nicht verlegen, bin mir deren Richtigkeit aber auch nicht ganz sicher. Meines Erachtens repräsentieren die drei Rillen sinngemäß den achtzehnjährigen Saroszyklus. Sie bezeichnen prinzipiell 1., 9. und 18. Jahr des Zyklus bzw. kosmologisch mythologisiert vielleicht die Lebensabschnitte: Geburt, Hochzeit und Tod des Finsternisstieres, der indirekt über die augenmagische Wimpernsymbolik der hier besprochenen Äxte angesprochen würde.

Diese hypothetische Annahme basiert auf der Dokumentation des Sarsozyklus über erstes, neuntes und achtzehntes Jahr in anderen zeitgleichen und anchfolgenden Kulturen. So begegneten wir ihr (Kapt. V/2) einschließlich Rindersymbolik zeitgleich schon bei der den Salzmündern benachbarten Wartbergkultur. Ohne Rindersymbolik, bezeichnderweise dafür aber wieder mit Beilmotiven verewigt, treffen wir dieselbe Enneade (Neunzahl) im ebenfalls etwa zeitgleichen, neolithischen Ganggrab von Gavrinis an der bretonischen Atlantikküste an (Siehe Kapt. VI.). Ferner, wenn auch erst viel später, präsentierte sie uns die bronzezeitliche Sandsteinstele aus dem mykenischen Gräberrund A, wie in Kapt. III/2 eingehend erörtert.4 5

In wenigstens einem Fall beträgt die Zahl der Wangenrillen vier. – Auf der Axt von Günzerode. Eine zwingende Erklärung für diese Abweichung habe ich nicht zu bieten. Eventuell könnten die vier Rillen den Kreislauf der Finsternisse durch die vier Jahreszeiten symbolisieren. Denkbar auch, dass sie, wie die periphere Viererstrichgruppen rückwärtig auf der Wegwitzer Axt, auf den Semesterzyklus abstellen. Nur unterstellt diese Argumentation indirekt, dass sich dann alle Äxte mit drei Wangenrillen auf den Saroszyklus beziehen. Da ich lediglich zwei dekorierte Äxte halbwegs sinnvoll zu entschlüsseln vermochte, schiene mir eine solche Schlussfolgerung voreilig. Weshalb ich das Thema mit dem Gesagten auf sich beruhen und alles Weitere künftigen Forschungen durch versierte Archäoastronomen anheim fallen lassen möchte. Die ich hiermit hoffentlich ernsthaft zu inspirieren vermochte.

Footnotes

- Angaben nach Jörg Lechler: „Die reichverzierten Steinäxte des sächsischen Typus“, Mannus-Bibliothek Nr. 22, S. 1-10 u. Bildtafel I, Verlag Kurt Kabizsch, Leipzig 1922, S. 5 u.

- Nach Jörg Lechler, ebenda: „Die reich verzierten Steinäxte“, 1922 sowie eigener Inaugenscheinnahme im Landesmuseum Halle-/Saale.

- Selbst noch im mittelalterlichen Märchen von Frau Holle spielen zwei solche Sphärenübergänge zwischen den Welten eine Rolle. Der eine ist der Brunnen als spiegelnde Wasserscheide zwischen den Welten des Lebens und des Todes, zwischen Ober- und Unterwelt. Eine Vorstellung, die schon die zahlreich nachgewiesenen Opfer in Seen und Mooren der Bronze- und Eisenzeit in Europa erkennen lassen. Der andere ist bei Frau Holle das (Himmels-?)Tor der Belohnung mit Gold (vielleicht östl. Aufgangsportal) bzw. Pech (vielleicht westl. Untergangsportal). Frau Holle kontrollierte also (analog zur griechischen Göttin Hekate) die Sphärenübergänge, Richtung Unterwelt und zurück in die Oberwelt. Ein Gleichnis, das noch immer entfernt auf die Sphärenwechsel von Licht und Finsternis anspielt, ergo auf die einstige Vorstellung von zodiakalen bzw. ekliptikalen Sphärenübergängen. Weshalb die ansonsten irrwitzig anmutenden Handlungen bei Frau Holle, wie das Schneeflocken bringende Bettenschütteln nach dem Sprung der Marie in den Richtung Unterwelt führenden Brunnen, auch am Himmel stattfinden können. Das Gleichnis von der blutgetränkten Garnspule, mit der alles beginnt, lässt sich sogar als Anlehnung an den Ariadnefaden interpretieren, was die gesamte Geschichte nicht nur mit den Lichterkreisläufen entlang der Ekliptik verknüpft. Denn die Gleichnisse von der Blumenwiese, vom Apfelbaum und vom Backofen symbolisieren neben dem Jahreskreislauf auch die Bedeutung des solaren Lichterkreisens für die irdische Fruchtbarkeit! Was freilich nur denen etwas einbringt, die sich dafür fleißig ins Zeug legen, während die Faulen übertragen der Fäulnis, der Finsternis, im Sinne des Heraufbeschwörens des unterweltlichen Erebos Vorschub leisten.

- Zur kultischen Bedeutung der Neunzahl in Europas Vor- und Frühgeschichte sowie den Neunbogenvölkern Altägyptens vergleiche auch Kapt. II/4, Fußnote 28.

- Vergleiche hierzu ferner die Erklärungen zum homerischen Enneoros, darunter die neunjährige Erneuerung der Regierungszeit des Minos, aber auch der Verbannungsstrafen für griechische Götter von neun oder gar zweimal neun Jahren schon nach Hesiod und andere Jahres-Enneaden, insbesondere S. 21-27, in: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): „Enneadische Studien: Versuch einer Geschichte der Neunzahl bei den Griechen, mit besonderer Berücksichtigung des ält. Epos, der Philosophen und Ärzte”, Abhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Bd. XXVI/1, Verlag B. G. Teubner, Leipzig 1907, erschienen 1909, S. 1 – 170; online Reproduktion SLUB Dresden: digital.slub-dresden.de; zuletzt eingesehen 14.06.2025.