Bei erstmaliger Sichtung der Axt ist man spontan versucht, das zentrale Schaftloch mit den kranzartig umgebenden Strichgruppen als Sonnenmotiv zu deuten. Grund ist deren strahlenförmig radiale Anordnung. Schon der zweite Blick wirft Zweifel auf. Was sollen die drei verlängerten, parallelen Strahlenstriche oben bedeuten? Warum ist der Strahlenring nicht rundum geschlossen? Nicht nur blieb der unten offen. Der um das Schaftloch herumführende, mit den Strahlen besetzte Linienzug läuft nach unten verlängert in zwei Enden aus. Was soll das? Fast ist man an einen sogenannten “Morgenstern“ erinnert, eine brachiale, keulenartige Waffe mit Eisenstacheln aus dem Mittelalter, deren Schaft hier etwas zu kurz geriet. Nur, Derartiges existierte vor 5000 Jahren nicht. Warum auch sind die unteren Strahlen auffällig seitwärts ausgerichtet? Was ebenfalls nicht der natürlichen, kreisförmigen Wirkung solaren Strahlens entspricht. Ist das Motiv vielleicht eher pflanzlich einzuordnen? Symbolisiert es eine “Pusteblume”, also den Fruchtstand des Löwenzahns? Auch der Gedanke führt ins Abseits, wegen derselben “Ungereimtheiten” wie in der solaren Deutung.

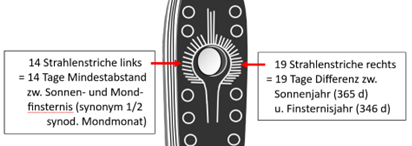

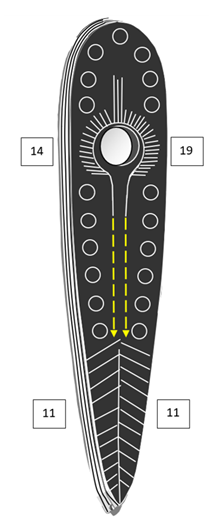

Schaut man genauer hin, fällt ferner eine Diskrepanz in der Strahlenverteilung auf. Links vom “Axtauge” zählt man vierzehn, rechts dagegen neunzehn kurze Strahlenstriche.1 Jedes halbwegs brauchbare Foto der Axt belegt das Ungleichgewicht.2 Also nicht nur wartet das zentrale Strahlenmotiv mit verschieden langen und zum Teil abnorm orientierten Strahlenstrichen auf. Es scheint auch noch, neben deren asymmetrischer Verteilung wie gestielt. Dennoch! Trotz der seltsamen Eigenheiten kann man sich schlecht des Eindrucks erwehren, dass wir es hier mit einer wie auch immer gearteten, solaren Symbolik zu tun haben.

Das Rätselraten um dieses zweifelhaft solar anmutende Motiv endet abrupt, sobald man darin eines der beeindruckendsten Manöver von Sonne und Mond am Himmel erkennt, die wir Erdbewohner miterleben können – eine stilisierte, totale Sonnenfinsternis. Ein örtlich zwar höchst seltenes, aber ganz natürliches, auch für neolithische Menschen frei beobachtbares, insofern bildlich reflektierbares Naturschauspiel! Eine Idee, die in ihrer Bildhaftigkeit bei dieser und einigen anderen Exemplaren vor allem durch das fast schwarze, sehr feinkörnige Amphibolithgestein (veraltete Bezeichnung: Hornblendschiefer) mit den dazu in auffälligem Kontrast stehenden, weißen Inkrustationen der Gravuren untermauert wird.

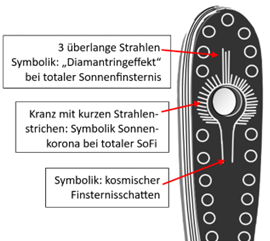

Abb. 4: Basisdeutung zum Strahlenmotiv um das Schaftloch. Wobei die zwei auslaufenden Strichenden unten am Strahlenmotiv auch den schmalen kosmischen Pfad der Finsternisse auf der durch das “Tannenbaummotiv” in der Axtspitze verkörperten Sonnenwendachse symbolisieren könnten.

Rückbesinnend auf den großen Hype um die totale Sonnenfinsternis vom 11. August 1999 über dem südlichen Mitteldeutschland präsentierten die Medien im Vorfeld häufig zwei Motive: die „schwarze Sonne“ mit der magisch strahlenden Sonnenkorona drumherum oder den „Diamantringeffekt“. Also jenen Moment unmittelbar vor bzw. nach der Totalitätsphase, wenn nur noch bzw. schon wieder punktuell direkte Sonnenstrahlen durch eine Senke am Mondrand gebündelt das Auge des Betrachters erreichen, während die schwarze Mondscheibe ein schmaler Ring indirekten, gelblichen Lichts der Sonne umgibt.

Beide Phänomene scheinen zusammen auf dem Radeweller Axtexemplar dargestellt. Die drei überlangen Strahlen oben lassen sich vom Prinzip her als jenes, wenn auch nicht allerletztes so doch unmittelbares „Diamantfunkeln“ vor bzw. nach der Totalität deuten, bevor bzw. nachdem der vor der Sonne tiefschwarz erscheinende Neumond die Sonne komplett verdeckte. Zwar flammt in der Natur die magisch blassweiß fackelnde Sonnenkorona nur während der Totalität auf. Logisch nachvollziehbar ist indes, dass der neolithische Graveur beide Erscheinungen nur gleichzeitig im Bild festhalten konnte. Folgerichtig sind dann die auffällig kurzen, eher seitlich orientierten Strahlen des Motivs als Wiedergabe der im Moment totaler Finsternis aufflammenden Sonnenkorona zu werten. Die Kürze der Strahlen reflektiert, dass sich die Sonnenkorona mit ungeschütztem Auge betrachten lässt. Analog sollten die drei langen Strahlen dann, so die Bildlogik, tatsächlich den letzten Rest direkten, blendenden Sonnenlichts anzeigen.

Das unterstellt, lassen sich auch die beiden seltsamen, aus der Kreisbahn um das Schaftloch nach unten auslaufenden, ebenfalls weiß inkrustierten Linienenden zumindest halbwegs sinnvoll zuordnen. Sie sind unmöglich als eigenständiges Objekt zu sehen. Entweder stellen sie den wandernden Finsternisschatten dar oder sollen anzeigen, dass sich Sonne und Schatten, bzw. bei einer totalen Mondfinsternis Mond und Schatten, ein Stück weit gemeinsam fortbewegen. Wie gleich festzustellen ist, resultiert diese etwas ungelenke, unnatürlich wirkende Besonderheit aber vielleicht auch aus einer vom jungsteinzeitlichen Bildautor gewollten Bezugnahme des Motivs auf die darunter angeordnete Stricheformation des “Tannenbaummotivs”.

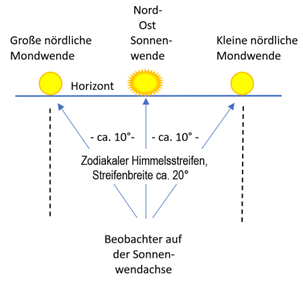

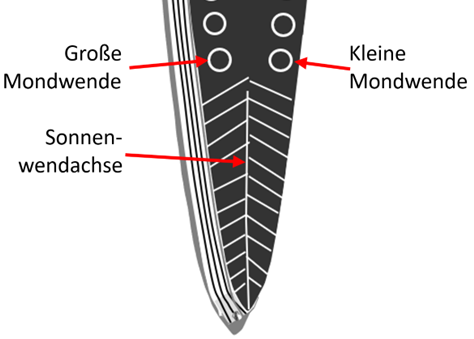

Nicht ausschließen möchte ich, dass beide Linienenden so etwas wie einen schmalen Pfad andeuten sollen, den Sonne und Vollmond jeweils bei ihrer Verfinsterung gemeinsam mit den Finsternisschatten beschreiten. Diese ekliptikal angehauchte Behauptung ist sicher gewagt. Aber die zwei untersten Kreismotive rechts und links der “Tannenbaumspitze” symbolisieren sehr wahrscheinlich die große (äußere) und kleine (innere) Mondwende auf dem Horizont, beiderseits der mittigen Sonnenwendposition, für welche die Tannenbaumspitze steht. (Siehe dazu unten vergleichend Abb. 5a und 5b.) Sollte ich damit richtig liegen, entspräche der Abstand zwischen beiden Kreismotiven sinngemäß dem zodiakalen Sternenstreifen beiderseits der Sonnenwendachse, die der Stamm des Baummotivs anzeigt. Die beiden aus dem Strahlenkranz um das Schaftloch nach unten weisenden Linienenden bilden demgegenüber ein deutlich schmaleres Band innerhalb dieses Sektors. Der oberste Kreis am Axtnacken steht exakt auf der verlängerten Linie von “Baumstamm” und Mittelachse des strahlenumkränzten Schaftlochs. Wollte man ihn in diesem Zusammenhang ebenfalls als Mondsymbol erachten, ereigneten sich also nicht nur Sonnenfinsternisse in jenem schmalen Himmelsstreifen, sondern sinngemäß auch die des Vollmondes. Wie noch gezeigt wird, geht es hier auch keineswegs ausschließlich um das Ereignis einer realen, totalen Sonnenfinsternis. Vielmehr steht das Symbol der Sonnenkorona für alle zentralen oder möglicherweise sogar für sämtliche unter damaligen Bedingungen erkennbare Finsternisse.

Abb. 5a

Abb. 5b

Soweit so gut! Nur erklärt weder eine totale Sonnenfinsternis noch deren lunares Pendant die asymmetrische Verteilung der kurzen Strahlen um das Schaftloch. Zwar kann zuweilen eine eher seitlich gerichtete Ausdehnung der Sonnenkorona beobachtet werden. Ein augenscheinlich einseitiges Übergewicht der Koronastrahlen dürfte aber generell auszuschließen sein. Die für mich einzig vertretbare Erklärung: Hinter der Asymmetrie steckt Kalkül, eine ganz konkrete Information! Die, das sollte naheliegen, mit dem Phänomen der Finsternisse zu tun hat.

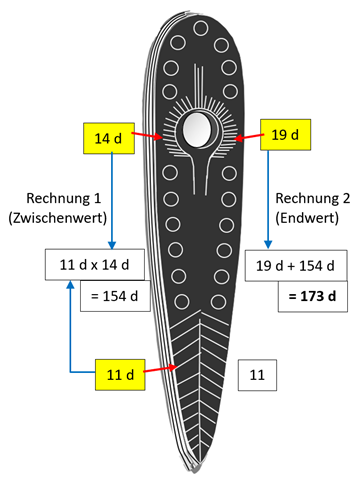

Striche sind die einfachste und naheliegende Form, wenn es um Mengenerfassung kleiner Einheiten geht. Daher scheint ihre Zuordnung zur Einheit “Tag“, wie im vorherigen Abschnitt dieses Kapitels eingehender begründet, vor dem kosmologisch anmutenden Bildhintergrund zunächst nicht ausgeschlossen. Dieser Logik folgend deute ich die 19 kurzen Strahlen rechts als Zeitraum von 19 Tagen. Analog müssen auch die 14 kurzen Strahlen links als Tageswerte zu deuten sein! Woraus sich folgende logische Beziehung beider Zahlenwerte ableiten lässt. Die 14 Striche links bezeichnen den Zeitraum eines halben synodischen Mondmonats.3 Im Kontext der Finsternissymbolik des Strahlenmotivs um das Schaftloch entspricht das dem zeitlichen Mindestabstand zwischen einer Mond- (MoFi) und einer Sonnenfinsternis (SoFi) bzw. umgekehrt, die sich aufeinanderfolgend im selben Finsternisfenster ereignen. Passend dazu deute ich die 19 kurzen Strahlen rechterhand als Differenz von rund 19 Tagen zwischen einem Finsternisjahr von grob 346 Tagen Länge und dem Jahr des Sonnenlaufs mit rund 365 Tagen. Beide Werte, 14 und 19, sind zum einen ganzzahlig gerundete Werte. Nicht nur, weil die Neolithiker keine Bruchzahlen darstellen konnten. Der Wert 14 als Symbolik für den halben synodischen Monat ist hier insofern korrekt, weil er, wie gesagt, den kürzest möglichen Zeitabstand zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Finsternisereignissen beschreibt. Drittens aber spielt auch die Summe beider Werte eine maßgebliche Rolle, wie gleich erläutert wird.

Damit würde die numerische Symbolik der kurzen Strahlen das an eine totale SoFi erinnernde Semogramm auf der Axt von Halle-Radewell deutlich stützen. Die Differenz von 19 Tagen würde bei korrekter Deutung das Wissen der Salzmünder belegen, dass sich die Zeiten für Finsternisse von Jahr zu Jahr um rund 19 Tage verfrühen. Alles zusammen harmonierte dann im Kontext: Finsternissymbolik!

Voraussetzung für derartiges Wissen wäre erstens eine genügend genaue Kalenderrechnung. Zweitens müsste man den schriftunkundigen Menschen des europäischen Neolithikums unterstellen, dass sie lange vor diesen Aufzeichnungen, mindestens im frühen 4. Jt. v. Chr., damit begonnen haben, die Bewegungen von Sonne, Mond und Finsternissen am Himmel systematisch zu verfolgen. Die Zahlenwerte 14 und 19 lassen sich darüber hinaus nicht auf das Ereignis einer totalen Sonnenfinsternis reduzieren. Sie sind Basiswerte der gesamten Finsternisrhythmik. Soll heißen, die Symbolik des Strahlenkranzes um das Schaftloch steht, wie vermutet, sinngemäß für alle totalen und alle wahrnehmbaren partiellen Finsternisse von Sonne und Mond. Wir haben es hier mit dem symbolisierten Grundprinzip: “Finsternis” zu tun.

Womit ich das Augenmerk auf das Baummotiv lenken möchte, auf das zweite grafische Element, das ausschließlich aus Stricheinheiten gebildet wurde. Dessen „Astwerk“ ist weder korrekt gegenständig noch ausgesprochen unregelmäßig oder wechselständig angeordnet. Vielmehr scheint eine gewisse Unregelmäßigkeit nur zaghaft angedeutet. Dennoch lässt sich darin eine Anomalie gegenüber allen anderen dekorierten Äxten salzmünder Art mit Baummotiv feststellen. Als wollte der geistige Urheber dieses Axtdekors dringend vermeiden, dass man symmetrisch elf Astpaare wahrnimmt. Ihm scheint daran gelegen gewesen, die beiden Astreihen unabhängig voneinander zu betrachten, numerisch als zweimal elf „Äste“.

Folgt man diesem Ansatz, wird noch etwas beachtenswert. Die nach unten verlängert auslaufenden Enden der um das Schaftloch führenden „Schlaufenlinie“ – von welcher die Strahlen abgehen und die ich als wandernden „Finsternisschatten“ bzw. Symbolik des kosmischen „Finsternispfades“ interpretiere – weisen jeweils auf eine der beiden Astreihen des Baummotivs. (In Abb. 7a mit den ergänzten gelben Pfeilen verdeutlicht.) Fast ein Fingerzeig, als solle man das Zahlenwerk der Strichelemente oben, mit jenem der Strichelemente unten verbinden.

Abb. 7a

Abb. 7b

Eine intuitive Eingebung, der die Rechnungen in den Abb. 7b und 8b folgen. Die wegen des relativ klaren, einfachen Zahlenwerks, aber auch wegen der beiden quasi identischen Rechenwege mit finsternisbezogenen Ergebnissen (Abb. 7b und 8b) an reinen Interpretationszufall bzw. willkürliche Zahlenspielerei zweifeln lassen. Obwohl die oben in Abb. 7b gezeigte Berechnung konsistenter ist, da sich hier Zahlenwerk und Einheit durchweg komplementieren.

Die erste der zwei Berechnungen (Abb. 7b) mit dem Ergebnis “173 Tage“ symbolisiert ganzzahlig die Dauer eines halben Finsternisjahres (genauerer Wert: 173,31 Tage). Ein Wert, der bereits logisch aus der Symbolik der 19 Strahlen rechts am Schaftloch resultiert, um die ein ganzes Finsternisjahr kürzer ist, als der solare Umlauf mit 365 Tagen. Das bedeutet doch, vom halben Kalenderjahr mit rechnerisch 182 bis 183 Tagen sind noch 9 bis 10 Tage zu subtrahieren, was den 173 bis 174 Tagen für das halbe Finsternisjahr entspricht.

Sinngemäß bedeutet das ebenso zwingend, dass die salzmünder Himmelskundigen bereits wussten, dass sich Finsternisse nach einem halben Finsternisjahr nicht nur an einem einzigen Tag ereignen, sondern innerhalb eines gewissen Zeitfensters bis zu drei Finsternisse möglich sein konnten. Genau das symbolisieren alle 36 Strahlenstriche um das Schaftloch zusammengenommen. Die 33 kurzen Strahlen stehen für die Dauer eines solchen Finsternisfensters mit im Mittel 33 Tagen Länge, die drei langen Strahlen oben symbolisieren die Möglichkeit von bis zu drei Finsternissen innerhalb eines solchen Zeitfensters. Die 14 Strahlen links zeigten den zeitlichen Mindestabstand zwischen diesen von jeweils einem halben synodischen Monat an und die 19 Strahlen rechts erklärten indirekt das Grundprinzip, nach welchem sich die Finsternisfenster systematisch öffnen. Zusammen ergibt sich nicht nur erneut eine in sich geschlossene, logische Deutungseinheit, passend zum ebenso in sich geschlossenen Strahlenmotiv um das Schaftloch. Es handelt sich hier ganz einfach um die zwingend notwendigen Grundkomponenten, um Finsterniszeiten oder gar konkrete Finsternistermine vorausbestimmen zu können. Weshalb sich diese vier Kerninformationen im allegorischen Strahlenmotiv “totale Sonnenfinsternis” vereinen. Das jedoch, wie erwähnt, hier für das Prinzip “Finsternis” von Sonne und Mond allgemein steht.

Woraus die Frage erwächst: Wussten die Salzmünder dann auch um die kürzere Zeitspanne zur Beobachtung erkennbarer Mondfinsternisse innerhalb der 33-tägigen Finsternisfenster? Zumindest theoretisch hat es ganz den Anschein! Meines Erachtens steht für dieses Wissen das Baummotiv mit zweimal 11 Ästen. Es symbolisiert die zweimal 11 Tage beiderseits der Mitte eines Finsternisfensters, innerhalb der sich totale und partielle Kernschattenfinsternisse beobachten lassen.

Ein Gedanke, der aufgrund der ja eher solarkalendarisch anmutenden Symbolik des Baummotivs ein wenig vertieft werden muss! Das nach oben weiter, unten schmaler werden Astwerk symbolisierte grundsätzlich – auch wenn die Äste hier nicht durchgängig paarig angeordnet sind – zum einen die jahreszeitlich bedingt an- bzw. absteigenden Höhen der Sonnenbahn über dem Horizont. Zugleich ergibt sich mit dem „Stammstrich“ eine gerichtete Pfeilwirkung. Die ist allerdings nur einseitig gerichtet, von unten mit dem gleichnishaften Zeitpunkt einer Wintersonnenwende aufwärts in Richtung Sommersonnenwende. Genau genommen haben wir es also mit der Symbolik einer entsprechenden Sonnenwendachse zu tun, entweder von Südost nach Nordwest oder von Südwest nach Nordost. Letzteres entspräche der Symmetrieachse von Stonehenge. Darüber hinaus aber lässt sich das einseitig gerichtete Baummotiv auch als Symbolik “Halbjahr” begreifen, das von unten “Wintersonnenwende” bis oben “Sommersonnenwende” reicht!

Des Weiteren resultiert aus dieser Symbolik folgender Umstand. Die zweimal elf „Äste“ als einfache Stricheinheiten verstehen sich gleichnishaft auch als gleiche Anzahl Tage vor und nach einem exakten Sonnenwendtermin! Damit symbolisiert das Baummotiv sinngemäß ein 22-tägiges Finsternisfenster für Mondfinsternisse, bei dem eine mögliche totale MoFi in der Fenstermitte mit einem Sonnenwendtag zusammenfällt.

Auch das ist keinesfalls wörtlich zu nehmen, sondern eine weitere Allegorie. Scheinbar ist hier eines jener seltenen Jahre mit mutmaßlich kultischer Brisanz gemeint, in denen sich binnen Jahresfrist gleich drei Finsternisfenster öffnen. Was nur möglich ist, wenn eine feste Jahresrechnung bestand, in der beispielsweise die Sonnenwendtermine zugleich Jahresbeginn, Jahresmitte und Jahresende markierten und dann die Finsterniszeiten mit den Sonnenwendzeiten zusammenfielen. Dass es dem genialen Schöpfer des Axtbildes ganz offensichtlich nicht um das zufällige Zusammentreffen einer totalen Sonnenfinsternis mit einem Sonnwendtermin ging, belegt schon die allgemein geltende Symbolik für die Rhythmik aller möglichen Finsternisse durch die beiden Stricheformationen auf der Radeweller Axt. Seine Intention bestand in der sinnbildlichen Demonstration des kosmischen Kreislaufs der Finsterniszeiten. Was zunächst nur eine theoretische Annahme darstellt und daher noch zu beweisen wäre.

Wir dürfen also vorerst konstatieren, die beiden Strichemotive auf diesem Axtexemplar lassen sich jeweils als „Zeitfenster für Finsternisse“ deuten. Während der Strahlenkranz um das Schaftloch deutlich den solaren Bezug erkennen lässt, fehlt allerdings eine ähnlich deutliche, lunare Symbolik für das Tannenbaummotiv. Diesem Mangel lässt sich nun mit Einbeziehung des Bogens der 19 Kreismotive begegnen. Da strahlenlos, könnten alle 19 Kreise als nächtlich kalte, lunare Symbole gelten. Wie schon gezeigt, scheint das in gewissen Konstellation auch so zu sein, wenn man einzelne Kreismotive an exponierter Position, wie Anfang, Ende und Mitte des Bogens betrachtet.

Wenn das Baummotiv selbst im kalendarischen Kontext als Symbol der gerichteten Sonnenwendachse zu deuten bleibt, entsprechen die beiden untersten Kreismotive, beiderseits der Tannenbaumspitze, Mondpositionen rechts bzw. links des Horizontpunktes einer Sonnenwendposition. Sie bezeichnen so gleichnishaft eine große bzw. äußere und eine kleine bzw. innere Mondwende, die sich auf einem ebenen Horizont symmetrisch beiderseits des zentralen Sonnenwendpunktes im Abstand von etwa zehn Grad ereignen. (Vergleiche Abb. 5a und 5b!) Die Termine der großen und kleinen Mondwenden im zeitlichen Abstand von rund 9,3 Jahren zueinander aber resultieren aus der Drehung der Mondknotenachse binnen 18,61 Jahren einmal entlang der Ekliptik.

Obwohl die Neolithiker sicher noch nicht den Zusammenhang mit der kosmischen Drehung der Mondbahnknotenline erkannt hatten, wussten sie aber um eine gewisse Beziehung zwischen den Zeiten der Mondwenden und den jahreszeitlich bedingten Erwartungen für Finsternisse. So war schon nach damaligem Wissen eine Finsternis in den Tagen einer Sonnwende ausgeschlossen, wenn das Jahr einer kleinen oder einer großen Mondwende anstand. Aus dem einfachen Grund, weil dann der Voll- bzw. Neumond zum Sonnenwendtermin, wie im Axtbild zu sehen, deutlich rechts oder links der Sonnenwendachse auf bzw. unterging. Da die Sonne selbst aber auf dieser Achse verweilt, können logischerweise Sonne, Erde und Voll- bzw. Neumond keine gemeinsame Linie bilden. Eine Finsternis in den Tagen der Sonnenwenden ist folglich ausgeschlossen. In diesen Jahren der großen und kleinen Mondwenden entfallen die Termine für Finsternisse auf die Zeiten der Tag- und Nachtgleichen. Voraussetzung für eine Finsternis zu den Sonnenwendzeiten ist also die Position des Voll- bzw. des Neumonds ungefähr auf der Sonnenwendachse. Was offensichtlich das strahlenumkränzte Schaftloch exakt auf der verlängerten Linie des “Baumstammes” als Sonnenwendachse im Sinne eines geöffneten Finsternisfensters symbolisiert und ebenso der oberste Einzelkreis am Axtnacken, wenn man diesen als Mondsymbol erachtet.

Es bleibt also festzuhalten: Die “Tannenbaumspitze” symbolisiert im Prinzip den Termin einer Sommersonnenwende. Die beiden untersten Kreise auf etwa gleicher Höhe, rechts und links davon symbolisieren die große (äußere) und kleine (innere) Mondwende. Diese unmittelbar darüber fixierte, lunare Kreissymbolik rechtfertigt, ihren lunaren Aspekt auch mit dem Baummotiv und dessen 22 Ästen im Sinne eines lunaren Finsternisfensters zu verknüpfen. Zugleich verweisen die beiden Kreise indirekt auf das Wissen der Salzmünder um die Verlagerung der Zeiten für Finsternisse von den Terminen der Sonnenwenden (Tannenbaumspitze) zu den Terminen der beiden Tag-und-Nachtgleichen (Bei Voll- bzw. Neumondstellung in den beiden Mondwendepositionen.) und zurück zur Mitte zu den Sonnenwendterminen. Was unzweifelhaft einer Analogie zum Kreislauf der Finsternisse durch die Jahreszeiten entspricht. Der Wert 22 am Astwerk des Baummotivs kann daher sowohl lunar als auch finsternisrelevant ausgelegt werden und stünde so berechtigt auch für die Dauer von 22 Tagen, innerhalb derer in einem Finsternisfenster Verfinsterungen des Vollmondes optisch direkt wahrnehmbar sind.

Gerade hatte ich erläutert, dass das “Tannenbaummotiv” wegen seiner gerichteten Pfeilwirkung sinngemäß “Halbjahr” symbolisiert, als Zeitraum zwischen einer winterlichen (unten) und einer sommerlichen Sonnenwende (oben). Wollte man das Ergebnis von 173 Tagen aus der Berechnung nach Abb. 7b, welche ja Strichelemente aus dem Strahlenkranz und aus dem Baummotiv integriert, mit der synonymen Bedeutung des Baummotivs: “Halbjahr” paaren, ergäbe sich zum Rechenergebnis von 173 Tagen die perfekte Erläuterung seiner Bedeutung als “Finsternishalbjahr”.

Die prinzipielle Halbjahresanalogie für das Baummotiv ist im Übrigen nicht meiner Phantasie entsprungen! Sie ist ein wesentlicher Aspekt zum Verständnis der bogenförmigen Anordnung der 19 Kreismotive darüber als geschlossene Einheit. Der Bogen beginnt einseitig unmittelbar über dem Baummotiv und endet gegenüber genauso unmittelbar über demselben. Es besteht also eine direkte Beziehung zwischen beiden Bildelementen. Die Halbjahressymbolik des Baummotivs lässt sich daher auf die Wertigkeit der 19 Kreismotive darüber übertragen. Gleichnishaft also stehen die 19 Kreismotive der Formation nicht etwa für 19 Monate, 19 Jahre oder 19 Vollmonde, sondern für 19 Finsternishalbjahre (rechnerisch zu je 173,31 Tagen)! Was insofern Sinn macht, als die Verfolgung bzw. Voraussage von Finsterniszeiten eben nicht mit Jahreseinheiten funktioniert, sondern mit Semestern, also halbjährlichen Einheiten.

Ob das eine von mir an den Haaren herbeigezogene Auslegung ist, kann jeder sofort für sich entscheiden, indem er den Bogen der 19 Kreismotive einmal in seiner vertikalen Anordnung analysiert. In dieser Perspektive zeigen sich 16 der 19 Kreise streng paarig angeordnet. Gekrönt von einem Kreistriple im Bogen des Axtnackens (Siehe Abb. 8a unten). Die 16 Kreispaare stehen in dieser vertikalen Visualisierung für acht Normaljahre mit jeweils zwei Finsternisfenstern (bzw. zwei 33-tägigen Finsternismonaten) im jeweils halbjährlichen Abstand zueinander. Das abschließende Kreistripel aber bezeichnet sinngemäß das neunte Jahr, in dem erstmals wieder drei Finsternisfenster binnen 365 Tagen und damit theoretisch drei totale Mondfinsternisse innerhalb eines Jahres möglich sind.

Übertragen bedeutet das, die 19 Kreismotive im Bogen stehen für den Zeitraum von 9 Jahren und fünf bis sechs Tagen, für den halben Saroszyklus: 9 x 365,2422 d = 3287,18 d und 19 x 173,31 d = 3292,89 d.

Abb. 8a

Abb. 8b

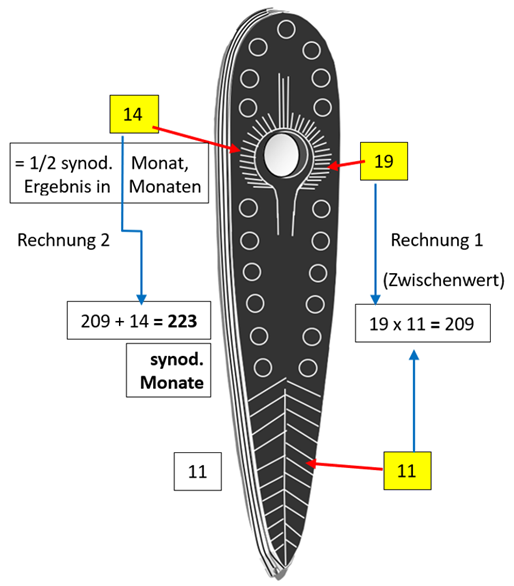

Zu konstatieren bleibt, während beim Baummotiv die aufsteigende Pfeilwirkung eine Richtung festlegt, welche die Symbolik „Halbjahr“ rechtfertigt, ist der Bogenlauf der 19 Kreismotive rechtsherum genauso gut möglich wie links herum. Die Zählung kann daher vor- wie auch rückläufig erfolgen. Was mit 19 + 19 = 38 Finsternishalbjahren bzw. 19 ganzen Finsternisjahren einem Saroszyklus mit rund 6585 Tagen bzw. 223 synodischen Monaten entspricht. Derselbe Wert 223 aber ergibt sich auch nach obenstehender Rechnung in Abb. 8b. Im Gegensatz zur ersten Rechnung in Abb. 7b sind hier die beiden rechtsseitigen Werte 19 und 11 multipliziert worden und der linke Wert 14 wurde addiert. Ansonsten ist diese zweite Rechnung ihrer Art nach identisch mit jener.

Bis auf eine schwerwiegende Abweichung! In der ersten Rechnung bedingte die Wertung aller aus Strichgruppen generierten Zahlen als Tageseinheiten konsequent die Übertragung derselben Wertigkeit auf das Ergebnis 173 Tage. Hier nun muss aber das Ergebnis auf „synodische Monate“ lauten, obwohl in der Rechnung dieselben nach Tagen gewerteten Strichgruppen verwendet werden. Eine Lösung für das Problem findet sich in der Bedeutung der 14 kurzen Strahlen links am Schaftloch. Die stehen sinngemäß für einen halben synodischen Mondmonat, charakterisieren übertragen dennoch den Mondlauf im Ganzen. Aus zweierlei Gründen. Erstens könnte symbolisch ebensogut die zu- wie die abnehmende Monatshälfte gemeint sein. Zweitens dauert eine Finsternisfenster im Mittel 33 Tage, beinhaltet also rein rechnerisch immer die Zeitdauer eines kompletten synodischen Mondmonats mit im Mittel 29,5 Tagen. Worauf möglicherweise auch die Summe aller 33 kurzen Strahlen hintergründig abzielt. Insofern kann man mit etwas gutem Willen dem Graveur die Absicht unterstellen, bei der in Abb. 8b demonstrierten Rechnung sinngemäß auf die Einheit synodischer Monat abgestellt zu haben.

Ich bin mir der Unsicherheiten in meinen Theorien durchaus bewusst. Wenn der Strahlenkranz um das Schaftloch zwingend die Werte 14 und 19 enthalten muss, das Baummotiv aber zweimal den Wert 11, können die beiden in Abb. 7b und 8b dargelegten Rechnungen auch auf Zufall basieren. Bei einer entsprechenden Entscheidungsfindung sollte aber jeder die bereits geschilderten Umstände der ikonografischen Darstellung berücksichtigen! Insbesondere die beiden Schlaufenlinienenden, die vom Strahlenmotiv um das Axtauge ausgehend jeweils auf eine der beiden Astreihen im Tannenbaummotiv verweisen. Sind auch die zufällig so arrangiert? Oder gestattet sich doch, sie als klaren Hinweis auf die in Abb. 7b und 8b demonstrierten Rechnungen zu deuten, die praktisch die gesamte Bildsymbolik auf rechnerischer Ebene bestätigen würden?

Dennoch bleibt ein wunder Punkt in meiner Argumentation! Die Interpretation bzw. die symbolhafte Gleichung unter Abb. 7b hat einen Haken. Der dort ganzzahlig errechnete Wert von 173 Tagen für das halbe Finsternisfenster ist langfristig für die exakte Vorhersage der Zeitfenster für Finsternisse zu ungenau. Wegen des eigentlichen Wertes von 173,31 Tagen würden sich bei den Salzmündern die Termine gegenüber den Voraussagen jedes halbe Jahr um rund sieben bis acht Stunden verspäten. Das macht binnen 19 Finsternisjahren fast sechs Tage aus! Eine Ungenauigkeit, die in der Vorausschau jungsteinzeitlicher Propheten auf künftige Finsterniszeiten schon nicht mehr die Festlegung erlaubt hätte, ob eine totale oder nur eine partielle Mondfinsternis zu erwarten ist. Diese Ungenauigkeit würde sich insbesondere in Zeiten auswirken, in denen mehrere Jahre in Folge für einen festen Standort keine einsehbare Finsternis zu beobachten ist.

Die ständige exakte Registrierung aller Voll- und Neumonde war also für die Neolithiker eine unabdingbare Notwendigkeit, wollten sie die Zeitfenster für Finsternisse und die Art der Finsternis, ob total oder partiell, zumindest für den Mond im Voraus bestimmen. Eine zweite, wesentliche Voraussetzung aber war, die Länge des Finsternishalbjahres längerfristig im Mittel auf wenigstens 173,3 bzw. 173 1/3 Tage zu bestimmen. Nur so ließ sich mit einiger Sicherheit wenigstens für den Zeitraum von 18 bis 19 Jahren vorausbestimmen, ob eine Finsternis des Mondes partiell oder total ausfallen wird bzw. welche Neumondtermine man wegen einer möglichen partiellen Sonnenfinsternis im Auge behalten musste.

Es scheint nun so, als ob die Salzmünder mit der Halle-Radeweller Axt uns auch dieses Wissen überliefert haben. Dazu achte man erneut auf die drei überlangen, parallelen Strahlen oben am Schaftloch. Diese drei Strahlen sind, anders als alle übrigen um das Schaftloch, nicht radial fächerförmig angeordnet. Gleiches gilt im Vergleich mit den ähnlich motivierten Strahlenbündeln auf den anderen Äxten, die dort stets v-förmig angelegt erscheinen. Hier weisen sie streng formiert, parallel und eng stehend geradewegs nach oben. Damit bieten sie einen fingerzeigartigen Verweis allein auf den obersten, einzelnstehenden Kreis in der Bogenformation der 19 Kreismotive, von denen jeder einzelne ein Finsternishalbjahr bezeichnet. Die gedanklich übertragene Verquickung der ikonischen Aspekte der drei überlangen Strahlenstriche mit dem einzelnen Kreismotiv: ‘Dreizahl‘, ‘verlängert‘, “Finsternishalbjahr” gestattet meines Erachtens auch ihre Interpretation sinngemäß als: „jedes dritte Finsternishalbjahr verlängert“. Was aber soll damit anderes gemeint sein, als: „Zähle jedes dritte Finsternishalbjahr einen Tag länger“? Zwar lässt sich hierfür kein Beweis erbringen, soweit ich das überschauen kann, weil nirgends dieser eine, zusätzliche Tag als Zeichen formatiert wurde. Dem Träger der Axt aber reichte das Wissen um dieses Prozedere, an das er mit den drei überlangen Strahlen regelmäßig erinnert würde.

Letztlich ist klar, die Äxte der Salzmünder mögen ihren Trägern zwar als Wissensspeicher gedient haben, waren aber keine praktischen Kalenderinstrumente der Finsternisse. Die reale Verfolgung der synodischen Monate, der Halbjahre und Finsternissemester, der verstreichenden Tage innerhalb der Finsternisfenster und so weiter sowie deren penible Registrierung erfolgte, wenn nicht an geeigneten Kalenderbauwerken, so doch sicher an geeigneten Kerbhölzern, Kerbpfosten oder an Vergleichbarem. Allerdings lässt sich auch eine Registrierung einfach mit Holzkohlestiften am Lehmverputz von Hauswänden denken oder in ungebrannten Lehm- oder Tonscheiben. Gibt es vielleicht Artefakte in dieser Richtung, die später absichtlich oder unabsichtlich gebrannt wurden, deren Bedeutung bislang nicht eingeordnet werden konnte und die daher irgendwo in den musealen Archiven unbeachtet vor sich hin dümpeln?

Ob die dekorierten Steinäxte ihren Trägern tatsächlich schon zu Lebzeiten als „Lehrbuch im Pocketformat“ dienten oder von ihnen selbst ausschließlich als Grabbeigabe für die vermeintliche Weiterexistenz nach dem eigenen Ableben in einer jenseitigen Welt gedacht waren, wird wohl schwierig zu entscheiden sein. Völlig unzweifelhaft ist jedoch, dass ihre Erzeuger geniale Denker waren und zumindest das Dekor der Axt von Halle-Radewell über einen längeren Zeitraum, vielleicht sogar über Jahre entwickelt worden sein dürfte.

Footnotes

- Diese Diskrepanz fand ich erstmals erwähnt bei Kurt E. Kocher aus Dannstadt-Schauernheim in einem Büchlein mit dem Titel: “Die Boreer. Söhne der Morgenröte – 30 000 Jahre Astronomie und ihre Symbole.”, HeKo-Eigenverlag, 1979. Ein Autor, der schon vor 50 Jahren auf diverse astrokalendarisch anmutende Symbole, Artefakte und Denkmäler aus prähistorischen Zeiträumen aufmerksam machte, die größtenteils bis heute ihrer wissenschaftlichen Einordnung, Aufarbeitung und ikonologischer Deutung harren.

- Ich erhielt 2016 die Möglichkeit, diverse Exemplare der dekorierten Steinäxte und ein zwei Nachbildungen im Landesmuseum Halle/Saale persönlich eingehend in Augenschein zu nehmen. Die am Schaftloch der Axt von Halle-Radewell differierende Zahl der durchweg sorgsam eingravierten und sämtlich weiß inkrustierten Striche von links 14, rechts 19, kann ich zweifelsfrei bezeugen. Für die Möglichkeit der persönlichen, eingehenden Besichtigung der gesamten Sammlung dekorierter Steinäxte des Landesmuseums, die mir die heutige Abteilungsleiterin „Landesmuseum“ in Halle an der Saale, Frau Dr. Bettina Stoll-Tucker ermöglichte sowie für alle ihre weiteren Bemühungen danke ich ihr hier nochmals ausdrücklich von ganzem Herzen!

- Vergleiche im antiken Mythos die zweimal sieben attischen Jugendlichen, die Opfer für den Minotauros. Siehe Kapt. II/4/13.