Das Zodiakallicht ist eine Lichterscheinung am Nachthimmel, die in vorgeschichtlicher Zeit in der gesamten Alten Welt möglicherweise über viele Jahrtausende hinweg aufmerksam beobachtet wurde. Heute lässt sich das schwache nächtliche Lichtband wegen der globalen “Lichtverschmutzung“ kaum noch beobachten. Aus diesem Grund wissen vermutlich relativ wenige Menschen um die Erscheinung. Auch Prähistoriker dürften mit dem Begriff kaum etwas anzufangen wissen. Das Phänomen scheint in der Ur- und Frühgeschichtsforschung weltweit kaum eine Rolle zu spielen. Entsprechend unterbelichtet sollte in der Fachwelt auch seine kulturhistorische Bedeutung sein.

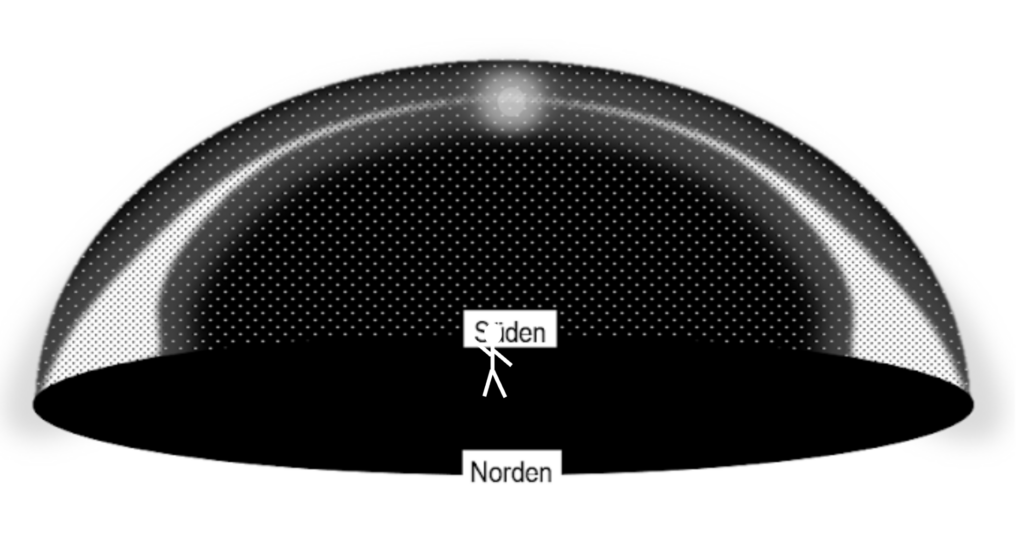

Abb. 1: Grafik Zodiakallicht.

Etwa so, nur wesentlich lichtschwächer, stellt sich das Leuchten um Mitternacht unter optimalen Bedingungen dar. Die Sonne steht im Zenit ihrer Bahn unter der Erde, wird aber, diametral gegenüber, oberhalb des Horizonts, an kosmischen Partikeln im Orbit der Planeten als diffuser, schwach aufgehellter Fleck reflektiert.1

Bereits in der späten Bronze- und frühen Eisenzeit dürfte das Interesse am zodiakalen Leuchten überall deutlich geschwunden sein. Seine Bedeutung hatte sich einfach überlebt. Es blieb nurmehr Gegenstand mythologischer Betrachtungen zu Phasen kultureller Frühentwicklung. Die Astronomie konzentrierte sich wie die Astrologie und die Nautik auf Fixsterne, Planeten, Ekliptik und Zodiakos. Kalendarisch wurden immer ausgefeiltere Zeitrechnungen entwickelt. Finsternisse ließen sich mittlerweile berechnen. Für keine dieser Bereiche bot das Zodiakallicht noch einen praktischen Nutzen. Mit den antiken Göttern verschwanden schließlich auch seine sprachlichen und bildlichen Gleichnisse aus dem Alltag.

Wie weit das menschliche Wissen um den zodiakalen Lichtschein zurückgeht, muss erst gründlich erforscht werden. Nachweisen lässt es sich nach meinen Ermittlungen bereits in Çatalhöyük, einer der ältesten Großsiedlungen der Menschheit. Ein Ort, der für Archäoastronomen erstaunliche Einblicke in die ideellen Weltvorstellungen, aber auch in die frühen astronomischen Fähigkeiten frühneolithischer Menschen im 7./6. Jt. v. Chr. zu bieten hat. Doch nicht nur das! Hier, in der Konya-Ebene im heutigen türkischen Zentralanatolien, überschneiden sich scheinbar die neu entwickelten kosmologischen Vorstellungen der frühen sesshaften neolithischen Lebensweise mit den überlieferten Weltbildern und Glaubensvorstellungen vormaliger Jäger- und Sammlergemeinschaften. Was den doppelten Siedlungshügel von Çatalhöyük sinngemäß zu einer Art kulturhistorischem Brennglas für Prähistoriker in beide Richtungen macht. Mit ebenso fundamentaler Bedeutung sowohl für die archäologische Forschung als auch für die Archäoastronomie.

Das Zodiakal- oder Tierkreislicht zeigt sich als ein relativ schwaches Leuchten am nächtlichen Himmel im Umfeld der Ekliptik.2 Es ist eine Reflexion des Lichts der untergegangenen Sonne an feinsten Staubpartikeln im Orbit der Planeten um die Sonne, ergo in Ekliptiknähe. Durch die orbitale Sphärik bedingt, verjüngt sich der Lichtschein mit zunehmender Höhe über dem Horizont wie ein Paar nach innen gekrümmter, spitz zulaufender Hörner. Wo sich die ‘Hörnerenden’ berühren, erscheint bei günstiger Bedingung gegen Mitternacht ein diffus aufgehellter Fleck. Hier spiegelt sich schwach die diametral unter dem Horizont am tiefsten Punkt ihrer Bahn weilende Sonne wider. Nach abendlich fortgeschrittener Dämmerung ist meist nur der westliche, gegen Morgen eher der östliche Lichtarm wahrnehmbar. Nur gegen Mitternacht ließ sich vermutlich der komplette Bogen mit schwacher, zenitaler “Nachtsonne“ beobachten.

Aufgrund seiner mit der Ekliptik vergleichbaren Sphärik vollführt das Zodiakallicht analoge, sinusförmige Bewegungen. Ähnlich verhält es sich mit den Verschiebungen seiner diametralen Basen auf dem Horizontkreis. Sie verlagern sich wie die Sonnen- bzw. Mondauf- und -untergänge auf dem Horizont halbjährlich vor und zurück. Grundsätzlich ist der Lichtbogen aber ost-westlich orientiert. Wegen der weltweiten ‘Lichtverschmutzung‘ ist es, wie gesagt, kaum noch zu beobachten. In prähistorischer Zeit ließ sich der nächtliche Widerschein hingegen in klaren, möglichst mondlosen Nächten mehr oder weniger deutlich überall wahrnehmen. Logischerweise geographisch bedingt mit jahreszeitlichen Einschränkungen wie den in Richtung nördlichere bzw. südlichere Breiten kürzer und heller werdenden Sommernächten.

Prinzipiell günstigere Bedingungen zur Beobachtung boten äquatornahe Breiten. Grund dafür ist hier die geringere Neigung der Ekliptik gegenüber gemäßigteren Breiten, aber auch die deutlich kürzere Dämmerungsphase, die zeitiger Beobachtungen ermöglichte. Mit zunehmender Entfernung zum Äquator wird die Neigungsschwankung der Ekliptik größer. Da die Ekliptik zu den Äquinoktien (den Tag-und-Nachtgleichen) recht steil ost-westlich verläuft, ergeben sich für mittlere Breiten prinzipiell zu diesen Zeiten die besten Chancen für die Beobachtung der beiden Lichtsäulen, die nur im optimalen Fall einen kompletten Bogen über den gesamten Nachthimmel ergeben. Bei zunehmender Neigung der Ekliptik, das heißt, je weiter man sich zeitlich von den Äquinoktien entfernt, steigt in mittleren und nördlicheren Breiten die Gefahr, dass die zum Horizont dichter werdenden Luftmassen, insbesondere bei feuchter Luft, das schwache Zodiakallicht schlucken.

Betrachtet man die Erscheinung umgekehrt, vom Himmel herab, könnte man darin, statt eines Rindergehörns aus Licht, einen ‘Lichtvogel‘ im frontalen Anflug bzw. davonfliegend erblicken, mit mächtigen, zum Horizont hin breiter werdenden Schwingen. Wieder anders herum, von den Horizonten zum Himmel aufsteigend, lässt sich ebenso an zwei gigantisch lange, schmaler werdende Hälse aus Licht denken. Einer, der zunächst von West her aufwächst, sich gegen Mitternacht im Zenit mit einem zweiten von Osten her erwachsenden Gegenüber vereint, der in der zweiten Nachthälfte übernimmt. Wobei die Körper der Wesen hinter dem Horizont verborgen scheinen.

Insider werden im Fall des Lichtvogels sofort die Anspielung auf den aus Ägypten überlieferten Horus-Falken als kosmische Lichterscheinung erkennen, dessen Augen Sonne (“Nachtsonne?) und Mond waren. (Ob diese späteren schriftlichen Darstellungen allerdings auch schon für die prä- und frühdynastische Zeit gelten können oder erst später in ihrer Geltung auch auf diese Zeit rückübertragen wurden, scheint einigermaßen fraglich. Seltsamerweise wurde der Horusfalke in früher Zeit so gut wie nie fliegend dargestellt.) Ebenso wird er im zweiten Fall an die der sumerischen Mythologie entstammenden, stets paarweise auftretenden Schlangenhalsdrachen erinnert sein. Grundlage beider Mythen ist die scheinbare, nächtlich sichtbare Rückbewegung der schwach glimmenden Sonne im zodiakalen Lichtbogen von West nach Ost über den Himmel, auf die zumindest in Ägypten die komplette kultisch-mythologische Kosmologie und Kosmogonie aufbaute. Allein diese zwei Beispiele lassen die fundamentale Bedeutung des Zodiakallichts für die frühe kultische, astronomische, kosmologische und kosmogonische Entwicklung erahnen. Gerade diese ideellen Aspekte besaßen ihrerseits aber auch großen Einfluss auf die gesamte kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung, nicht nur in Ägypten oder Mesopotamien, sondern überall in der Alten Welt.

Diese Ahnung dürfte sich zumindest für Ägyptologen schnell in Zuversicht wandeln, die bislang noch offenen Fragen zur stark mythologisierten, daher schwer verständlichen, altägyptischen Astronomie künftig besser verstehen und logisch nachvollziehen zu können. Fragen, wie sie etwa die Vorstellung in den Pyramidentexten von der “Nachtfahrt des Horus“, später des Sonnengottes Re in einer Barke über den Himmel betreffen, die Vorstellung vom “gewundenen Kanal” am Himmel, auf dem diese Bootsfahrten bei Tag wie bei Nacht stattfanden – die noch später als eine Art Spiegelbild des Nachthimmels in einen unterweltlichen Bereich verlagert wurden -, an mysteriöse Inseln in jenem Kanal, an die Unterteilung des Himmels in zwei nördliche und ein südliches Gefilde usw.

Das Wissen um das Zodiakallicht und dessen bedeutsame Rolle schon seit allerfrühester Zeit in den Himmelsbetrachtungen der Menschheit bietet ein gewaltiges Spektrum für entsprechende ikonologische Analysen zu den bislang fraglichen Gleichnissen der alten Ägypter. Beginnend unter anderem mit den rinderhäuptigen Mischfiguren wie der Göttin Bat, die von anthropomorpher Gestalt war, aber mit Kuhohren und Kuhhörnern. Eine Mischung aus den vorzeitlichen Ur-Geistern (ägypt.: Ba‘s) einer gehörnten, stierköpfigen, männlichen Entität des Himmels und einer weiblichen kosmischen Entität als spekulative Urmutter des Menschengeschlechts oder der irdischen Natur als Ganzes, wie man sie noch getrennt etwa zwei bis drei Jahrtausende zuvor im frühneolithischen Kult der Menschen im anatolischen Çatalhöyük beobachten kann. Dort als teils bärengestaltige (Jahres?-)Göttin neben dem Stier bzw. boviden Symboliken wie Bukranien oder Stierhörnern. Auch diese Gestalt findet sich abgewandelt in der Nilkultur wieder, wo sie, mit der analogen, brückenartig gestützten Haltung auf alle vier Weltenecken, der Himmelsgöttin Nut entspricht.

Vergleichbare Darstellungen zu den prädynastischen “Fledermausfiguren” (Siehe Abb. 2b) der Bat finden sich etwa zeitgleich ebenso im südwestlichen Europa 3. Für Ägyptologen könnte es also lohnen, einen vergleichenden Blick auf das frühe Europa zu richten, um ihre diesbezüglichen Perspektiven zu erweitern.

Bei dem Ägyptologen Ludwig Morenz heißt es zu einer rustikaleren, abstrakten Variante dieser Figur: “Die Vorstellung von einer göttlichen Kuh war in der zweiten Hälfte des 4. Jt. v. Chr. offenbar weit im Niltal verbreitet und trug anscheinend eine hohe sakrosemiotische und kultische Bedeutung206, und deren Darstellungen drückten vielleicht auch Frömmigkeit aus.207 Besonders markant wird die sakrale Dimension ikonographisch dann, wenn die Kuhhörner noch mit Sternen versehen sind wie auf einer protodynastischen Schminkpalette aus Gerzeh, einer protodynastischen Siegelabrollung aus dem nagadezeitlichen U-Friedhof von Abydos oder einer frühdynastischen Steinschale aus Hierakonpolis (Fig. 62a-c).“4

Für mich wird das “Bat-” oder Fledermaussymbol mit Sternen nicht sakraler, sondern deutlich astronomischer, ergo um so zwingender archäoastronomisch-ikonologisch hinterfragungswürdig, was sich denn konkret hinter einer solchen weiblichen Rind-Sterne-Symbolik an verwertbaren astronomischen Informationen aus der Frühzeit der Sternbilderentwicklung verbirgt?

Abb. 2b rechts: Weibliche, tanzende “Fledermausfigur” (abstraktes Symbol), wie sie ähnlich in variablen Formen im prädynastischen Ägypten und im neolithischen Südosteuropa in Bildform erscheint. – Eine bildlche Vereinigung der Himmelsgöttin mit dem Himmelsstier, die sich im prädynastischen Ägypten in der gehörnten Himmelsgöttin Bat manifestierte. (Vergleiche hierzu insbesondere die antike Mythe der Vereinigung von Pasiphae mit dem himmlischen Lichtstier des Poseidon, deren Ursprung hier liegen dürfte. Vergleiche ferner Tanzelemente des spanischen Flamenco wie die Armhaltung und die herausfordernd stampfenden Schritte. Könnten kultische Wurzeln des Tanzes bis in antike oder gar prähistorische Zeit zurückreichen?)

Auch der Mond erscheint regelmäßig in dem zodiakalen Lichtbogen. Zwar überstrahlt er mit zunehmender Präsens nachts dessen schwaches Leuchten. Im Verlaufe eines Jahres aber ließen sich immer wieder einprägsame helle Fixsterne, die auffälligen Wandelsterne, Sternhaufen oder markante Sternkonstellationen im Bogen des Zodiakallichts bzw., dieses eingrenzend, an dessen Rändern beobachten. Wobei der Mond selbst mit seinem schwankenden Weg um die Ekliptik die Ränder jenes Himmelsstreifens markierte. Man brauchte letztlich also nur im Weg des Mondes nach markanten Sternen suchen, um übers Jahr hinweg ungefähr die Position bzw. die Stellung des Zodiakallichts auch dann bestimmen zu können, wenn Vollmond herrschte. Solche markanten, nächtlichen Himmelsmarken waren sicher die Plejaden und die Hyaden, diesen gegenüber am Nachthimmel auch der auffällige “Skorpion” Noch ein drittes und viertes markantes Sternbild wie beispielsweise das des “Löwen” jeweils mittig zwischen diesen und man hatte zumindest eine ungefähre nächtliche Orientierung das ganze Jahr über in einer Art Vierspeichenrad zur Bestimmung für den zodiakalen Lichtstreifen.

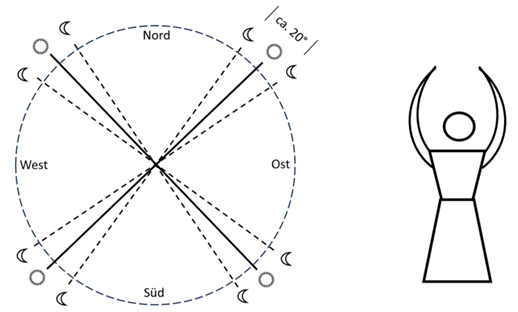

In etwa entsprach die Breite der ‘Lichthörner’ an ihrer Basis auf dem Horizont den Abständen zwischen den inneren und äußeren Mondwenden. Analog zu den vier Sonnenwendpunkten auf einem ebenen Horizontkreis, gibt es acht Mondwendepunkte. Jeder der vier Sonnenwendpunkte wird innen wie außen jeweils im Abstand von ca. 10° von einem Wendepunkt des Mondes flankiert (Siehe Abb. 2a). Die Vollmondaufgänge etwa pendeln in einem Mittel von rund 9,3 Jahren vom inneren zum äußeren Wendepunkt und binnen weiterer 9,3 Jahre zurück. Alle vier bis fünf Jahre erfolgt der Vollmondaufgang in der Mitte auf der Sonnenwendposition. Der Lauf des Mondes markiert so praktisch die Ränder des Zodiakos von ebenso rund 20° Breite.5

Möglicherweise bot das Zodiakallicht also eine Alternative zu langanhaltenden Horizontbeobachtungen der Mondwendpositionen auf dem Horizont. Bis heute scheint man unsicher in der Frage, ob überhaupt systematisch in der Alten Welt und wenn ja, seit wann die Mondwendpositionen beobachtet wurden, insbesondere die wegen des monatlichen Mondlaufs kaum bedeutsam erscheinenden inneren oder kleinen Mondwenden. Hier werden Archäoastronomen vielleicht gedanklich neu ansetzen und das Zodiakallicht mit in entsprechende Überlegungen und Bauwerksinterpretationen einbeziehen müssen.

Bei naiver Deutung des Zodiakallichts als ‘Lichtgehörn‘ eines monströsen, unterweltlich zu verortenden, spirituellen Stieres oder Stiergeistes erweckten die sinusförmigen Schaukelbewegungen des zodikalen Lichtbogens möglicherweise den Eindruck, ein gigantischer Bovide drehe und neige dort auf typische Weise ständig sein Haupt. Wodurch er die kosmische Sphäre jenseits des Erdenrunds samt Sonne und Mond permanent in Bewegung hält. So ließen sich sämtliche Lichterkreisläufe am Himmel anschaulich begründen.

Wann derartige Vorstellungen vom gigantischen Lichtstier entwickelt wurden, ist für mich nicht zu beantworten. Möglicherweise zeugen schon Darstellungen von Wildstieren in den altsteinzeitlichen Höhlen von der Beobachtung des Zodiakallichts. Was insbesondere für Darstellungen von Wildrindern in seitlicher Perspektive gelten könnte, deren Schädel, bzw. auch nur das Gehörn, dem Betrachter jedoch eher frontal zugewendet, überdimensioniert oder anderweitig betont erscheinen. Besondere Beachtung sollten dabei die großen weißen, gesprenkelten Stiere in der Höhle von Lascaux im sogenannten “Saal der Stiere” finden. (Zur ikonologischen Betrachtung entsprechender altsteinzeitlicher Bildzeugnisse soll ein eigenes Kapitel auf dieser Seite entstehen.) Wobei natürlich diese Stierbilder auch das Sternbild “Taurus” betreffen könnten.

Letztlich führten anhaltende Beobachtungen, wohl viel früher als bislang vorstellbar, zur Einsicht, Mondfinsternisse ereignen sich ausschließlich vor demselben Sternenhintergrund, vor dem sich bei lunarer Abwesenheit das schwache Lichtband über den Nachthimmel wölbte. Schließlich muss den frühen Himmelskundigen irgendwann aufgegangen sein, dass sich der Vollmond immer nur nahe der Mitte des zodiakalen Lichtstreifens verfinsterte, nie an seinen Rändern. Mit entsprechenden Beobachtungen wiederum erkannte man, ebenfalls wohl recht früh, gewisse Rhythmen in der Wiederkehr der Mondfinsternisse.

Als letzter Aspekt zur kosmologischen Bedeutung des Zodiakallichts sei darauf hingewiesen, dass besonders helle “Sterne“ wie die strahlende Venus morgens oder abends dicht über dem Horizont in der Dämmerung den Weg anzeigten, auf dem das nächtliche Zodiakallicht sich Richtung aufgehende Sonne fortgesetzt hätte bzw. sich umgekehrt abends, im Gefolge der bereits untergegangenen Sonne, am westlichen Horizont entwickelte. Was südlich des Mittelmeeres, wegen der kurzen Dämmerungszeiten und grundsätzlich steileren Stellungen der Ekliptik, noch leichter gefallen sein muss.

Ging dann zufällig die Sonne bereits verfinstert auf oder unter, könnte, je nach regionalen Entwicklungsständen, schon in manchen neolithischen oder frühbronzezeitlichen Kulturen auch eine Beziehung zwischen der Stellung des Zodiakallichts und Sonnenfinsternissen erkannt worden sein. Irgendwann wurde dem Menschen schließlich klar, dass der Weg der “Nachtsonne”, im Zentrum des zodiakalen Lichtbogens, im Tagweg der Sonne am Himmel seine Fortsetzung findet. Das war die Geburtsstunde der vorerst wohl noch präekliptikal fokussierten Weltbilder der frühen Bronzezeit, in denen die Sonne zum mächtigen Allgott avancierte.

Footnotes

- Vergleiche hierzu z. B. Foto unter: https://www.eso.org/public/germany/images/zodiacal-light/ oder mehrere schöne Fotos unter: https://www.starobserver.org/tag/zodiakallicht/

- Die Erklärungen zum Zodiakallicht basieren zum Teil auf: https://www.ardalpha.de/wissen/weltall/astronomie/sterngucker/zodiakallicht-tierkreislicht-staub-ekliptik-100.html, Online-Veröffentlichung des Bayerischen Rundfunks vom 17.10.2022 unter dem Titel: „Das Zodiakallicht / Tierkreislicht – Zarter Lichtkegel am Horizont“, zuletzt eingesehen: 14.12.2024. Sowie auf einer ergänzenden Auskunft des Bayerischen Rundfunks per E-Mail vom 31.10.2022. Ferner wurden Angaben aus Wikipedia, Stichwort: „Zodiakallicht“ verwendet, zuletzt eingesehen: 14.12.2024.

- Vergleiche online: “Die Höhlenmalerei in der Magura-Höhle”, Markus Bautsch, Wikibooks; Fotos online: comewithus2.com., Webseite der Schweizer Lui und Steffi: “Magura-Höhle mit uralten Malereien”, gepostet 2018; www.brooklynmuseum.org: Egypt Predynastic Female Figure, ca. 3500-3400 B.C.E, Terracotta, painted, Charles Edwin Wilbour Fund, 07.447.505,

- Ludwig D. Morenz, Abdelmonem Said, Mohamed Abdelhay: “Binnenkolonisation am Beginn des ägyptischen Staates. Eine Fallstudie zur Domäne des Königs SKORPION im späten Vierten Jahrtausend v. Chr.”, EB-Verlag Dr. Brandt, Berlin 2020, Kapt. II/6, S. 90.

- Abstand innere u. äußere Mondwende zum mittigen Sonnenwendpunkt je 10° nach Edwin C. Krupp: “Astronomen, Priester, Pyramiden”, C. H. Beck, München 1980, S. 35, Abb. 18. Breite des Zodiakos mit ca. 20° nach: https://www.weltraum-aktuell.de “Was ist der Tierkreis”, von Rainer Kayser, 11.10.2015.