Fraglos konnten die salzmünder Himmelskundigen unmöglich das auf der Halle-Radeweller Axt dokumentierte Finsterniswissen ohne Kalender erarbeiten. Ja, sie benötigten dafür sogar eine beachtlich genaue Zeitrechnung. Wo aber sollte man bei den Salzmündern nach Anzeichen für ihre Kalenderrechnung suchen, wenn nicht auf den dekorierten Äxten? Deren Besitzer waren offensichtlich geistige Eliten, Himmelskundige, ergo wohl auch so etwas wie die “Hüter der Zeit”. Damalige Kalender lassen sich kaum unabhängig von den lunaren und solaren Kreisläufen denken. Die aber bestimmten auch die Rhythmen der Finsternisse. Folgerichtig sollten die Axtbilder, neben der Dokumentation damaligen Finsterniswissens, auch die nötigen Hinweise auf das zugrundeliegende Kalenderwissen liefern.

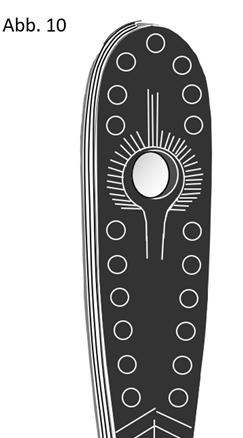

Der kritische, archäoastronomisch ein wenig versierte Leser wird zudem längst bemerkt haben, dass ich zur Halle-Radeweller Axt bislang die vorderseitige Gruppierung der Kreismotive in zweimal sechs unter und einmal sieben über dem Schaftloch fleißig ignoriert habe. Wie uns aber gerade die Rückseite derselben Axt im vorangestellten Abschnitt gelehrt hat, steckt in diesen Gruppierungen ein tieferer Sinn.

Allerdings resultieren aus den neuerlichen Betrachtungen zu den Kreisgruppen einigermaßen unbequeme Konsequenzen. Die drei Formationen, zwei Sechser- und eine Siebenergruppe, lassen sich, neben ihrer Interpretation in der kompletten Bogenanordnung als 19 Finsternishalbjahre, im davon gesonderten kalendarischen Kontext gleich zweifach sinnvoll interpretieren. Wollte man dergleichen nicht akzeptieren, bliebe am Ende nur, von den drei Deutungsmöglichkeiten jene zu eliminieren, die sich als Überinterpretation erweisen. Zuvor aber sollte man bedenken, dass der steinzeitliche Graveur die 19 Kreismotive mit voller Absicht gleich dreifach formatierte: 1. als Bogen, 2. als vertikale Paarstruktur (Statt der ja auch möglichen unpaarigen Verteilung!), 3. gruppenweise mit zweimal sechs plus sieben!

Man könnte mit Verweis auf die Rückseite annehmen, der Bildautor wollte mit den beiden Sechsergruppen unter dem Schaftloch zwei Finsternissemester symbolisieren, um so einen Hinweis auf die Wertigkeit der Kreise rückseitig zu liefern. Nur bliebe bei dieser Argumentation die obere Siebenergruppe unberücksichtigt. Für mich die einzig sinnvolle Lösung des Problems, eben weil es ihrer für die Finsternisvorhersage dringend bedarf, liegt in einer kalendarischen Begründung der Gruppenbildung. Die, wie gesagt, nur getrennt von der finsternisrelevanten Deutung auf eigener, paralleler Ebene Sinn macht. Auf dieser Ebene der Gruppenwertung müssten zunächst einmal sämtliche Kreise als Einheiten synodischer Monate gelten. Dann stünden die zwei Sechsergruppen unten sinnigerweise jeweils für ein lunares Halbjahr mit sechs synodischen Monaten. Zusammen bilden sie ein lunares Normal- oder Gemeinjahr mit zwölf synodischen Monaten bzw. 354 bis 355 Tagen. Die obere Siebenergruppe passt insofern dazu, als sie für ein ausnahmsweises Halbjahr mit sieben synodischen Monaten steht. Was nichts anderes meint als ein Jahr, dessen eine Hälfte ganz normal sechs, die andere aber sieben Monate dauert, zusammen also 13 synodische Monate. Die Dauer eines solchen Schaltjahres betrüge dann 383 bis 384 Tage.

Womit uns die Kreisgruppierung vorderseitig ein lunisolares Grundprinzip salzmünder Kalenderrechnung verklickern würde. Die variablen Längen des Mondjahres mit Gemein- und Schaltjahren dienten einzig dazu, den synodischen Mondlauf periodisch mit dem der Sonne bestmöglich zu synchronisieren, da beide bekanntermaßen in ihren jährlichen Rhythmen nicht ganzzahlig harmonieren.

Dennoch gibt es ein Problem! Selbst die Anzeige der seinerzeit verwendeten lunisolaren Zeitrechnung mit lunaren Gemein- und Schaltjahren ist ohne Präzisierung völlig unzureichend. Für das hier auf der Radeweller Axt dokumentierte Finsterniswissen bedurfte es einer fein justierten Kalenderrechnung, neben der sorgfältigen, permanenten Registrierung aller Voll- und Neumonde. Es fehlen schlichtweg Hinweise auf die Frequenz, mit welcher die Schaltjahre in die Kalenderrechnung eingefügt wurden.

Prinzipiell muss alle zwei bis drei Mondjahre ein zusätzlicher Schaltmonat eingefügt werden, um die Jahr für Jahr auflaufende Differenz von 10 bis 11 Tagen auszugleichen, die der Mond schneller vorankommt als die Sonne. Binnen dreier Jahre ergäbe sich sonst bereits mehr als ein synodischer Monat Vorsprung für den schnellen Mond. Schaltet man jetzt erst einen zusätzlichen Monat ein, bleibt schon zu Beginn ein Restfehler von etwa 3 Tagen. Sinnvoller wäre also, schon ein Jahr zuvor zu schalten, wenn der Mond erst etwa 21 Tage Vorsprung hat. Dann ergäbe sich für die Sonne ein zeitweiliger Vorsprung von 10 bis 11 Tagen, für den der Mond ein ganzes Jahr braucht, um ihn wieder wettzumachen. Eine starre Schaltregel gibt es meines Erachtens nicht. Sie wechselt unregelmäßig im Zwei- und Dreijahresrhythmus. Bietet die Axt also irgendwo noch eine entsprechend weiterführende kalendarische Symbolik, in der uns der Schaltrhythmus ihres Lunisolarkalenders offenbart wird?

Nein! Es gibt keine weitere, aber dieselbe vorderseitige Formation von zwölf Kreisen unter und sieben Kreisen über dem Schaftloch! Wenn man sie, nun zum Dritten, nach ihrer finsternisrelevanten Wertung als halbe Finsternisjahre und nach ihrer lunarkalendarischen Wertung als Einheiten synodischer Monate, sublimierend auf lunisolarkalendarischer Ebene bewertet. Stehen die unteren zweimal sechs Kreise auf der rein lunaren Deutungsebene sinngemäß für ein Gemeinjahr mit zwölf synodischen Monaten, bietet sich eine Stufe höher, auf lunisolakalendarischer Ebene an, ihre Anzahl ebenso als “zwölf lunare Gemeinjahre” zu werten. Analog ist mit der Siebenergruppe über dem Schaftloch zu verfahren. Stand die lunar für ein Halbjahr mit sieben synodischen Monaten als Gleichnis für “Schaltjahr”, gelten die sieben Kreise nun, auf der lunisolaren Deutungsebene, als sieben lunare Schaltjahre mit je 13 synodischen Monaten. Beide Formationen zusammen ergeben so den lunisolarkalendarischen Zeitraum von 19 tropischen Jahren (á 365,2422 d), die taggenau mit 235 synodischen Monaten übereinstimmen. Was prinzipiell dem sogenannten Meton‘schen Zyklus von 19 Jahren entspricht. Benannt nach dem im 5. Jh. v. Chr. lebenden Griechen Meton, der schon in antiker Zeit als Entdecker dieses Zyklus deklariert wurde. Was mittlerweile aber wohl als überholt gilt.

Archäoastronomen und Astronomen wiesen mich kritisch darauf hin, dass bislang die wissenschaftliche Meinung vorherrsche, der Meton‘sche Zyklus sei erst im letzten Jt. v. Chr. entdeckt worden. Solchen Auffassungen würde ich vehement widersprechen wollen. Sie resultieren allein aus der allgemeinen “Schriftgläubigkeit” in der Welt der Prähistoriker. Die neunzehnjährige, taggenaue Übereinstimmung zwischen dem Mondlauf und dem der Sonne bot vermutlich für neolithische Verhältnisse die einzige Chance, die für die Finsternisverfolgung erforderliche, regelmäßige, taggenaue Synchronisierung der lunisolaren Kalenderrechnung vorzunehmen.

Eine mögliche lunisolarkalendarische Bestätigung für das salzmünder Wissen um den 19-jährigen, in der Antike nach Meton benannten Zyklus, bietet die Radeweller Axt selbst. Dazu multipliziert man einfach die 12 unteren Kreismotive der Formation, die mondkalendarisch 12 synodische Monate bezeichnen, mit allen 19 im Bogen formatierten Kreisen, entsprechend 19 lunaren Gemeinjahren zu je 12 synodischen Monaten. Zum Produkt addiert man noch die oberen sieben, die lunarkalendarisch ebenfalls synodische Monate bezeichneten. Resultat sind 235 synodische Monate. In diesem Wissen dürfte wohl das entscheidende Geheimnis besagter Kreisgruppierungen und der salzmünder Kalenderrechnung liegen.

Meiner Meinung nach sind die drei eigens vom neolithischen Kreateur hier konzipierten Zahlenwerte: 12, 7 und 19 viel zu auffällig in Bezug auf die lunisolare Kalenderrechnung, als dass man ihr Arrangement mit Zufall abtun könnte. Dem Zufall wurde bei der Herstellung der Axt nichts, aber auch gar nichts überlassen. Die Zeichensetzung hatte man vor ihrer Realisierung mit größter Sicherheit wieder und wieder und wieder überdacht, an der bildsprachlichen Verständlichkeit der Motive und Motivgruppen sicher ebenso zeitraubend gefeilt, wie an der Logik des Arrangements einschließlich der Möglichkeiten, wie sich die Motivgruppen bildhaft zueinander in Beziehung setzen lassen.

Bedenkt man es genauer, resultiert aus der viele Jahrhunderte währenden, exakten Verfolgung der Voll- und Neumondtermine geradezu zwangsläufig die Entdeckung der taggenauen Übereinstimmung von 235 synodischen Monaten mit 19 tropischen Jahren. Dafür sprechen gleich mehrere Gründe. So existierte ja zunächst noch keine ausgeklügelte Kalenderrechnung. Zu jener Zeit behalf man sich vermutlich derart, dass man sich bei der Finsternisverfolgung auf die markanten Fixdaten des Sonnenlaufs bei den Ermittlungen zur Finsternisrhythmik stützte, also vornehmlich auf die Sonnenwendzeiten und die Tag-und-Nachtgleichen. Im Zuge solcher anhaltenden Beobachtungen muss auch der Rhythmus der großen und kleinen Mondwende als Randmarker des zodiakalen Himmelsstreifen im ungefähren Wechsel von 18-19-19 Jahren erkannt worden sein. Im gleichen Rhythmus verlagerten sich auch die Finsternisse durch die Jahreszeiten. Derartige Erkenntnisse dürften Jahrhunderte beansprucht haben, in denen sich nach und nach auch das Kalenderwissen weiter entwickelte. Saroszyklus, Metonzyklus und Mondwendzyklus sind mit 18, 19 und 18,61 Jahren immerhin vergleichbare Größen, die auch noch in Bezug auf die Finsternisse eng verflochten sind. Es erscheint geradezu ausgeschlossen, dass die Neolithiker, wenn sie einen dieser Zyklen erkannt hatten, nicht auch die anderen beiden bemerkt hätten! Schlussendlich haben wir gerade im vorangehenden Abschnitt erfahren, dass den Salzmündern der Octonzyklus bekannt war. Fünf Octonzyklen zu je 47 synodischen Monaten entsprechen in Summe 235 synodischen Monaten, also taggenau dem Zeitraum von 19 tropischen Jahren! Auch auf diesem Wege konnte der Metonzyklus den Neolithikern kaum verborgen geblieben sein.

Ferner sei daran erinnert, dass gerade die großartigsten Monumente der Megaltihzeit in Europa, Newgrange in Irland und Stonehenge in England in ihrer Architektur, in Newgrange auch in der bildlichen Ausstattung, mehrfach auf den Wert 19 verweisen. Schon die älteste Bauphase von Stonehenge zeigte einen Steinkreis, bei dem durch die beiden Zugänge der Anlage, im Nordosten und im Süden, im kleineren östlichen Sektor ausgerechnet 19 Blausteine separiert wurden, während auf den größeren westlichen Sektor 19+18=37 Steine entfielen. Für das bis heute ruinenhaft erhaltene, jüngere Steinensemble von Stonehenge ist der Wert 19 bestens durch das Blausteinhufeisen mit ausgerechnet 19 konischen Pfeilern belegt. Zu denen die fünf großen Trilithetore in analoger Hufformation passten wie fünf Octonzyklen zum 19-jährigen Metonzyklus. Beide Hufformationen aber lassen wiederum an die neolithische Vorstellung von Himmelsrindern und einem Finsternisstier denken.

Alle diese Betonungen des Wertes 19 – die im Übrigen schon im 5. Jt. v. Chr. mit der Aufrichtung des einst an die 22 m hohen Grand Menhir und seiner 18 steinernen Kompagnons in einer Gigantenzeile an der bretonischen Atlantikküste, am heutigen Golf von Morbihan begonnen haben könnte – waren so wenig zufällig wie die 19 Kreise im Bogen auf der Axt von Halle-Radewell oder dass ausgerechnet der linke Gangstein Nr. 19 in Newgrange besonders dekoriert wurde und nach Martin Brennan im Lichtspiel zur Wintersonnenwende dort eine bedeutsame Rolle spielte.

Auf der Basis der eben dargelegten Deutung des 19-jährigen Metonzyklus auf der Axt von Halle-Radewell und dem Umstand, dass es vermutlich keinen festen Schaltrhythmus über den 19-jährigen Zeitraum hinaus gibt, erhebt sich mir der Verdacht, dass jene großartigen Bauwerke vermutlich auch überregionale Versammlungsstätten der Himmelskundigen waren. Die sich hier wenigstens im Rhythmus von 19 Jahren trafen, um gemeinsam die bisherige Schaltjahresrhythmik und eventuelle Restfehler oder Unstimmigkeiten untereinander in der Zeitrechnung auszuwerten, den exakten Sonnenwendtermin zum Zyklusende zu definieren, damit auch den Beginn des neuen Zyklus, um auf dieser Basis vielleicht die erste und zweite Schaltregelung für den kommenden Zyklus festzulegen. Entsprechend anzunehmen ist, dass man sich hier regelmäßiger auch zwischenzeitlich traf, vielleicht alle zwei bis drei Jahre, um den Schaltkalender zu synchronisieren und vielleicht auch, um zwischenzeitlich erlebte Finsternisereignisse auszuwerten.

Machen wir uns nichts vor! Die finsternisrelevante Symbolik am Strahlenmotiv auf der Halle-Radeweller Axt lässt sich kaum abstreiten. Ist die aber real und mit ihr das hier dokumentierte Wissen um die Finsternisrhythmik bei den salzmünder Eliten, kommt sie nicht ohne das dafür notwendige, präzise Kalenderwissen aus. Anders herum hätte es des hier dargelegten, lunisolaren Kalenderwissens um den 19-jährigen metonischen Zyklus für neolithische Verhältnisse nicht bedurft, ohne das praktische Erfordernis der Finsternisvorhersage über verschiedene damals schon bekannte Finsterniszyklen.

Seit Jahren fragen sich Prähistoriker, wozu Ackerbauern und Viehzüchter neolithischer Gemeinschaften die immer wieder von archäoastronomischer Seite präsentierten, präzisen Kalender gebraucht haben sollen, die für die damaligen ackerbäuerlichen Bedingungen einfach unnötig waren. Die Antwort liegt im Erfordernis für die Finsternisvorhersage! Das kosmische, selbst uns heute noch immer wieder beeindruckende Phänomen vor allem totaler Finsternisse von Sonne und Mond, spielte verständlicherweise in der europäischen Vorgeschichte kultisch-kosmologisch eine weitaus bedeutendere Rolle, als ihr bislang von wissenschaftlicher Seite zugestanden wird. Das gilt möglicherweise schon, bevor sich Ackerbau und Viehzucht vom sogenannten “Fruchtbaren Halbmond” aus Richtung Westen verbreiteten, wie ein Blick auf die bis zu neuntausend Jahre alten, ikonographischen Hinterlassenschaften der Menschen aus Çatalhöyük im heutigen Anatolien vermuten lassen.

Will man wissen, wie weit das Phänomen der Finsternisse sogar die gesellschaftliche Entwicklung mit beeinflusste, muss man sich nur der Überlieferungen aus Mesopotamien bedienen. Wenn auch nicht Eins zu Eins wie dort, so sind doch zumindest in vergleichbaren Dimensionen auch über die kultisch-kosmologische Schiene gesellschaftliche Auswirkungen des Finsternisphänomens in den zeitgleichen schriftlosen Kulturen Europas zu erwarten. Allein schon, weil das Thema ‘Licht und Finsternis’ nicht nur in Ägypten und Mesopotamien idealerweise geeignet war zur kultisch motivierten Massenmanipulation im Interesse kultureller Bindung und gemeinschaftlicher Stärkung.

Tatsächlich steht zugleich die Frage im Raum, wie eigentlich die Menschen der Alt- und Mittelsteinzeit Finsternisse wahrnahmen und ob nicht die schon zumindest eine Ahnung davon besaßen, dass Finsternisse keineswegs in chaotischer Folge eintraten? Meines Erachtens lässt sich kaum ausschließen, dass bereits in ihren ikonographischen Hinterlassenschaften auch das interessante Phänomen der Finsternisse Berücksichtigung fand. Gibt es vielleicht in den aufwändigen Pfeilergravuren vom spätmesolithischen bis frühneolithischen Göbekli Tepe, dem mit bis zu 12.000 Jahren bislang ältesten bekannten Tempelareal der Welt, Hinweise darauf? Könnten Stier- und Bukraniensymbolik auf den Pfeilern, die Klaus Schmidt, seinerzeit Grabungsleiter vor Ort in seiner Publikation “Sie bauten die ersten Tempel” erwähnt, schon damals mit dem Zodiakallicht und den Finsternissen im Zusammenhang gestanden haben?1 Wenn am Göbekli Tepe Menschen in großen Gruppen über lange Zeiträume zusammentrafen, tauschte man sich unzweifelhaft auch über die sonderbaren kosmischen Finsterniserscheinungen und ihre möglichen Bedeutungen für die Menschen aus. Irgendwie sollte sich das dann aber auch in den damaligen kultischen Hinterlassenschaften niedergeschlagen haben.