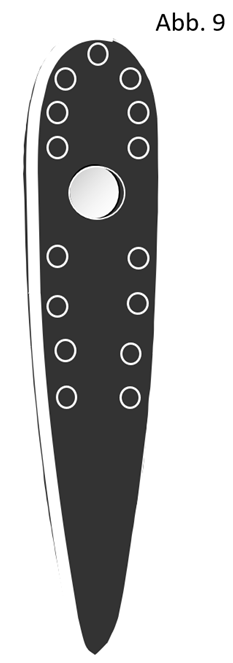

Rückseitig findet sich auf der Axt von Halle-Radewell ein ähnlicher Bogen mit Kreismotiven wie auf der Deckseite, reduziert auf fünfzehn Kreise. Wovon erneut sieben über dem Schaftloch angeordnet wurden, analog zur Deckseite, acht darunter. Die unteren acht scheinen nochmals in zwei Vierergruppen gestaffelt.

Die rückseitigen Kreismotive wie jene vorderseitig als Einheiten halber Finsternisjahre zu werten ergibt angesichts ihrer diesbezüglich nichtssagenden Summe 15 für mich keinen Sinn. Die Kreise allerdings als etwas vollkommen anderes auslegen zu wollen scheint ebenso wenig ratsam. Dafür fehlt ein klares Differenzierungsmerkmal gegenüber den Kreisen der Deckseite, mit dem sich hier ad hoc eine andere Wertigkeit begründen ließe.

Die Lösung für das Geheimnis um die 15 Kreismotive steckt in ihrer Gruppierung. Weiß man um die finsternisrelevante Bedeutung des deckseitigen Axtdekors, gibt es rückseitig für die beiden Zahlenwerte “Sieben” und “Acht” kaum sinnvolle Alternativen zu ihrer Einordnung als Symbolik für zwei ganz charakteristische Finsterniszyklen. Die sieben Kreise über dem Axtauge verweisen sinnigerweise auf den sogenannten Heptonzyklus mit der Dauer von sieben Finsternissemestern. Die acht Kreise darunter meinen, genauso charakteristisch, den sogenannten Octonzyklus mit der Dauer von acht Finsternissemestern. Beiden Zyklen ist eigen, dass jeweils ein Semester im Zyklus nur fünf statt sechs synodische Monate dauert. Weshalb der Heptonzyklus nicht 7 x 6 = 42 synod. Monate währt, sondern nur 41 synod. Monate, der Octonzyklus analog nicht 8 x 6 = 48 synod. Monate, sondern nur 47 synod. Monate.

Beide Werte sind Primzahlen. Für steinzeitliche Möglichkeiten wären sie mengensymbolisch über 6 x 6 + 5 bzw. 6 x 7 + 5 eindeutiger darstellbar gewesen. Das hätte allerdings für eine bildliche Analogie entsprechend vieler Zeichen in zwei voneinander deutlich differenzierbaren, logischen Arrangements bedurft. Mutmaßlich wären wieder Kombinationen aus Kreis- und Strichformationen nötig gewesen. Wobei man dann den Kreisen notgedrungen die Einheit synodischer Monate hätte bemessen müssen.

Obwohl die Rückseite dafür sicher die nötige Fläche bot, bestünde eventuell das Problem, dass beide Dekorflächen gleichermaßen mit Kreis- und Strichformationen gefüllt gewesen wären. Tatsächlich findet sich, vielleicht mit Ausnahme der Axt von Wallendorf-Wegwitz, keine Axt unter den bekannten dekorierten salzmünder Exemplaren, bei der beide Seiten in gleichem Umfang dekoriert worden wären. Selbst besagte Axt von Wallendorf-Wegwitz zeigt rückseitig lediglich peripher diverse Strichgruppen. Auch hier wirkt das rückseitige Zeichenarrangement dem deutlich variableren Dekor der Deckseite nachgeordnet. Also lässt sich generell die Rückseite, soweit sie überhaupt dekoriert wurde, stets eindeutig als untergeordnet einstufen. Hepton– und Octonzyklus hier mit Kreis- und Strichformationen eindeutiger über die oben erwähnten Produktsummen abbilden zu wollen, hätte diesem Grundsatz vermutlich entgegengestanden. Auch würden die Kreismotive dann Einheiten synodischer Monate bilden, besäßen gegenüber jenen der Deckseite also eine verschiedene Wertigkeit, was dem Zeichenverständnis im Ganzen geschadet hätte.

Angesichts ihrer eingeschränkten mathematischen und symbolischen Möglichkeiten, stellt die hier angewandte, gedankliche Reduktion der Kreismotive auf die Zeiteinheit “Semester” bzw. “halbes lunares Gemeinjahr” die vielleicht bestmögliche Lösung dar. Das sei zweifach begründet. Erstens entspricht ein Finsternissemester sechs synodischen Mondmonaten. Ein Zeitraum, der mit rund 177 Tagen lediglich 4 Tage länger währt, als das halbe Finsternisjahr mit rund 173 Tagen. Beide Werte sind nicht nur ähnlich. Sie hängen hinsichtlich der Finsternisvorhersage auch direkt zusammen. Sie bedingen beispielsweise im Semesterzyklus, dass sich die Finsternisse einer Serie fortlaufend um diese 4 Tage verfrühen. Weshalb beispielsweise rein rechnerisch maximal acht SoFi in Folge möglich sind, weil mit 8 x 4 = 32 Tagen dann die mittlere Weite eines Finsternisfensters zeitlich ausgereizt ist und ein neuer Zyklus einsetzt. Mit der Zuordnung der rückseitigen Kreismotive zur Zeiteinheit “Semester” blieben die Relationen ihrer Wertigkeiten auf Deck- und Rückseite weitgehend gewahrt. Dort wie hier steht jedes Kreismotiv sinngemäß für “Halbjahr”, vorn für ein Finsternishalbjahr, rückseitig für das halbe lunare Gemeinjahr. Zweitens sind im inhaltlichen Finsterniskontext die Zahlenwerte “Sieben” und “Acht” derart charakteristisch, dass sie, durchaus für sich selbst sprechend, synonym Hepton– und Octonzyklus bezeichnen können. Woran sich seit 5000 Jahren praktisch nichts geändert hat! Noch heute bezeichnen wir beide Zyklen exakt so, wie schon die Salzmünder! Der einzige Unterschied, wir nutzen die griechischen Zahlwörter für “Sieben” und “Acht” statt entsprechender Mengen an Kreissymbolen.

Zumindest für den Octonzyklus standen die Chancen gut, ihn schon in neolithischer Zeit entdecken zu können. Bei diesem Zyklus ist immer derselbe der zwei Mondbahnknoten betroffen, weil 47 synodische Monate recht genau mit 51 drakonitischen Monaten korrespondieren. Innerhalb einer Serie sind also stets entweder nur Sonnen- oder nur Mondfinsternisse verfolgbar. Die entwickeln sich zudem ganz systematisch über Halbschatten und partielle hin zu mehreren totalen Finsternissen und wieder zurück. Unter Umständen konnten in dem einige Jahrzehnte währenden Zyklus mehrere totale Mondfinsternisse in ständiger Folge von 47 synodischen Monaten vom gleichen Standort aus beobachtet werden, weil die sich fast zur selben Tageszeit wiederholten und der Zeitraum recht genau vier Finsternisjahren entspricht. Zu den näheren Erläuterungen dieser Gründe möchte ich, um sie nicht unzulässigerweise kopieren zu müssen, auf die Webseite: www.mondfinsternis.net von Stefan Krause verweisen, dort unter: “Mondfinsternis spezial”, „Vertiefende Beiträge“, „Mondfinsternisse und ihre Zyklen”, “Octonzyklus”. Klar ist aber, hatte man erst einmal einen solchen Rhythmus im Verdacht, ließ sich jede einsehbare Finsternis als Auftakt für eine eigene Verfolgungsserie nutzen. Innerhalb einer Kultur konnten also diverse Himmelskundige im Abstand weniger Jahre gleichzeitg versuchen, diese Finsternisfolge zu bestätigen. Über die Ergebnisse ließ sich periodisch austauschen.

Der Heptonzyklus funktioniert anders. Bei ihm ist alle 41 synodische Monate jeweils der andere Knoten betroffen. Grund hierfür ist die zeitliche Korrespondenz von 41 synodischen Monaten mit 44,5 drakonitischen Monaten. Hier wechseln also ständig Sonnen- und Mondfinsternisse einander ab. Er konnte daher meines Erachtens nicht so einfach ermittelt werden, wie der Octonzyklus. Dennoch, so der Anschein, ist den Altvorderen selbst das gelungen. Meines Erachtens setzt das besagte systematische, breit angelegte und über Generationen anhaltende Beobachtungsreihen durch geistige Eliten und deren gemeinsame Auswertung voraus.

Ohne damalige Vernetzung der Himmelskundigen innerhalb ihrer Kulturen, vielleicht sogar weit darüber hinaus quer durch das megalithische Europa, kann ich mir Wissensansammlungen wie sie die Axt von Halle-Radewell dokumentiert nicht vorstellen. Genauso schwer fällt es mir zu akzeptieren, das komplette Wissen sei innerhalb der kaum vier Jahrhunderte währenden Existenzphase der Salzmünder Kultur entwickelt worden. Eher schuf man bereits in der älteren Trichterbecherphase wie auch in der Rössener, Michelsberger und Baalberger Kultur entsprechende Grundlagen. Für mich keineswegs ausschließen lassen sich bereits erste Entwicklungen in mittelneolithischer Zeit im 5. Jt. v. Chr.

Die diversen dekorierten Äxte der Salzmünder Kultur dürften deutliches Indiz dafür zu sein, dass in der zweiten Hälfte des 4. Jt. v. Chr. tatsächlich nicht nur ein intensiver Austausch unter den damaligen Himmelskundigen zumindest innerhalb der Salzmünder Kultur stattgefunden haben muss, sondern das Geschehen am Himmel bereits ganz systematisch verfolgt wurde. Wie anders wollte man sonst dieselben Axtformen als Informationsträger und die weitgehend identische Symbolik begründen? Der wenigstens anderthalb Jahrtausende anhaltende Kult um kostbare, spitznackige, möglichst große oder aus exotischem Gestein gefertigte Steinbeilklingen im übrigen megalithischen Kulturraum Europas, zu dem die Manie salzmünder Priester um ihre dekorierten “Augenbeile” nur als extravaganter Trend erscheint, könnte eventuell einen Anhaltspunkt für weitreichendere, geistige Vernetzungen unter den Himmelskundigen bieten. Wobei ich unterscheiden möchte zwischen Bestattungen für jedermann mit einfachem Steinbeil, eventuell auch geschäftet, als Werkzeug oder Waffe für das Jenseits, gegenüber solchen mit Prunk- oder Prachtbeilen bzw. kultisch deponierten Horten ungeschäfteter Klingen.

Ähnliches suggerieren auch die großartigen megalithischen Kultzentren Europas. Neben ihrer kultisch-kosmologischen oder astrokalendarischen Bedeutung fungierten die vermutlich während ihrer Spätphasen bereits als Orakelheiligtümer. Weil hier astronomische Voraussagen von Finsternissen erfolgten, erhofften sich andere vielleicht dort auch einen persönlichen Ausblick auf die eigene Zukunft. Was sich möglicherweise zu einem Geschäftsmodell für die ansässigen Eliten entwickelte und die Gegenden jeweils durch regelrechte Wallfahrten auch wirtschaftlich positiv beeinflusste. Wie Stonehenge im Süden Englands, wo schon in der Frühphase scheinbar auch Menschen aus weit entfernten Regionen bestattet wurden, was zu dieser Zeit unter anderem für weiträumigen Austausch von Wissen sprechen könnte. Der Archäologe ‘Mike‘ Parker Pearson spricht diesbezüglich vom größten (bekannten) Friedhof Großbritanniens um 3000 v. Chr. Zugleich scheinen die britischen Archäologen allgemein überzeugt, dass Stonehenge als Erinnerungsstätte nur für Auserwählte, nicht für jedermann diente. Auch das spricht nicht gegen die Theorie, dass es sich dabei vornehmlich um eine geistige Elite, die Himmelskundigen ihrer Zeit handelte, die vielleicht ausschließlich zu solchen Stätten Zutritt hatten.

Die britischen Archäologen Tim Darvill von der Bornmouth University und ‘Geoff’ Wainwright, (Unter anderem ehemals leitender Archäologe für Stonehenge bei der britischen Altertümerverwaltung English Heritage.), hatten aufgrund einer eigenen Grabung in Stonehenge 2008 und darauf basierender Neudatierungen der inneren Steinsetzungen, für das glockenbecherzeitliche Stonehenge die Theorie vom Wallfahrtsort entwickelt, weil an mehreren hier von weit her stammenden Bestatteten körperliche Gebrechen nachgewiesen wurden.1 Die “Wallfahrt” nach Stonehenge in der Frühbronzezeit ließe sich für mich einleuchtender begründen, wenn es sich schon zu dieser Zeit um eine weithin gerühmte, weil in der Finsternisvorhersage erfolgreiche Orakelstätte gehandelt hatte. In deren Umfeld sich von den dort agierenden “Weisen” zumindest “Auserwählte” der europaweit inzwischen tonangebenden Glockenbecherleute auch die persönliche Zukunft weissagen lassen konnten, über den eigenen Tod hinaus.

Den damals existenten Glauben an ein wie auch immer vorgestelltes Weiterleben nach dem Tod belegen nicht zuletzt die zweifellos im Grabkontext aufgefundenen dekorierten salzmünder Steinäxte. Das Megalithzentrum um den Golf von Morbihan in der südbretonischen Atlantikregion, allen voran das innen überaus kunstvoll gravierte Ganggrab auf der heutigen Insel Gavrinis im Golf, spricht ebenso für eine Kultstätte von überregionaler Bedeutung, die allerdings schon um etwa 3000 v. Chr. aufgegeben wurde. Möglicherweise, weil der einstige Hügel, wegen des steigenden Meeresspiegels nach der letzten Eiszeit mit einhergehenden Rückverlagerungen von Flussmündungen, durch einströmendes Wasser in die rückwärtigen, tieferliegenden Gebiete, zunehmend unzugänglich wurde. In der Anlage konnten keine Deponierungen menschlicher Gebeine als Beleg für eine Grabstätte nachgewiesen werden. Der für die kraftvollen Gravuren im Inneren betriebene Aufwand spricht eher gegen eine gemeinschaftliche Grabanlage. Das überaus zeitaufwändige Gravieren der Wände selbst weckt außerdem Zweifel daran, dass zur selben Zeit im Inneren der Anlage bereits diverse Bestattungen existierten. Weil aber die innere Wandgestaltung unvollständig blieb, einige der Wandsteine sind gar nicht, andere unvollständig dekoriert, bleibt unklar, ob eventuell nach Fertigstellung des Wanddekors hier nicht dennoch zumindest wieder Auserwählte wie die Himmelskundigen der Region, zur letzten Ruhe beigesetzt werden sollten.

Ähnlich mag zur selben Zeit das Boyne Valley mit der weltberühmten Anlage von Newgrange und den Nachbarmonumenten Knowth und Dowth ein jungsteinzeitliches Zentrum für die Himmelskundigen der Irischen Insel gewesen sein. Dienten diese herausragenden Stätten mit großartiger Architektur oder einer grandiosen Ikonographie also eher als Orakelstätten und als Zentren für gelegentliche Zusammenkünfte geistiger Eliten zum gedanklichen Austausch denn als Grabstätten? Waren sie für die Allgemeinheit streng tabuisierte Anlagen einer auf Generationen angelegten Verfolgung kosmischer Zeitläufe? Etwa zur exakten Bestimmung von Beginn und Ende kosmischer Zyklen, über die man hier periodisch die jeweiligen Kalenderrechnungen abglich und nötigenfalls korrigierte, deren Termine hier aber auch von Eliten kultisch und rituell mit angemessenem Prozedere und Opfern zelebriert wurden?

Jedenfalls scheint mir bislang von archäologischer Seite völlig offen zu sein, was sich eigentlich hinter der Megalithidee verbirgt, wie die mit dem gleichzeitigen Beilkult verknüpft war und wozu man seinerzeit irgendwo im landschaftlichen Nirgendwo jenseits jeder Siedlungen teils gewaltige Menhire (breton.: Langsteine) in die Landschaft pflanzte. Archäologische Belege für ständig wiederkehrende, groß angelegte menschliche Zusammenkünfte an den Riesensteinen scheinen für das Neolithikum nicht zu existieren. Könnten daher die gemeinschaftlich errichteten, weithin sichtbaren Landschaftsmarken ebenfalls eher Treffpunkte der Himmelskundigen aus den umliegenden Regionen markiert haben? Bot das Gelände drum herum regelmäßig freie Horizontsichten, um beispielsweise Sonne oder Mond bereits verfinstert auf- oder untergehen sehen zu können bzw. um die Horizontpositionen von Sonne und Mond zur Finsternisvorhersage nutzen zu können? Kam man hier zusammen, wenn die Gefahr einer Finsternis bestand, um mögliche Ereignisse beobachten und gemeinsam auswerten zu können? Beispielsweise Beobachter verschiedener Finsterniszyklen wie Hepton und Octon, um Überschneidungen, gemeinsame Periodizitäten oder Ähnliches zu prüfen und zu diskutieren? Fand man sich hier aus den verschiedenen Himmelsrichtungen nach partiellen Sonnenfinsternissen (Beziehungsweise halbjährlich nach jedem Finsternisfenster zur Auswertung.) zusammen, um den regional verschieden wahrnehmbaren Grad der Sonnenbedeckung auszuwerten? Um herauszufinden woher der Schatten kam, welche Richtung er nahm, in welche Richtung er abnahm, wohin er zunahm und ob irgendwo eine totale Finsternis beobachtet worden war? Was zumindest bei größeren partiellen Bedeckungen durchaus erwartbar war. Nicht zuletzt, um aus solchen Informationen auch Ableitungen für die kultische Bedeutung der einzelnen Finsternisse ableiten und diskutieren zu können.

Oder traf man sich hier im Rhythmus kosmischer Zyklen zum Zweck, möglichst taggenau deren Ende bzw. Anfang zu bestimmen und damit die gemeinschaftlich gültige Kalenderrechnung zu synchronisieren? Bestimmte man über die gewaltigen Steine die Mitte des zodiakalen Sternenstreifens, um die Bewegung des Mondes hin oder weg von dessen Zentrum beobachten und so die Gefahr einer Finsternis abschätzen zu können? Ließen sich hier Betrachtungen anstellen hinsichtlich gemeinsamer Wege von Sonne, Mond und Finsternissen, im Prinzip also präekliptikales Wissen sammeln?

Zumindest besaßen die damaligen Himmelskundigen wohl den nötigen Einfluss und das kultisch-kosmologisch begründete Argument, um die Menschen der Regionen zu den bedeutsamen Leistungen des Antransports und der Aufrichtung solcher oft einige -zig bis hunderte Tonnen schwerer Steingiganten zu motivieren.

Ob solche isoliert stehenden Menhire tatsächlich astrokalendarischen Zwecken dienten? – Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Es ist lediglich ein Bauchgefühl, dass die hoch aufragenden Steine irgend etwas mit der Himmelsbeobachtung zu tun hatten. Basierend auf dem Umstand, dass scheinbar auch die gerade erwähnten, herausragenden megalithischen Monumente, zu denen ich auch die bretonischen Steinalleen wie jene bei Carnac und die gewaltigen britischen Cursusmonumente rechne oder diverse Megalithanlagen auf den schottischen Orkney– und Hebrideninseln, häufig kultisch-kosmologische Bedeutung erkennen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob diesbezüglich bereits alle möglichen archäoastronomischen Perspektiven ausgereizt wurden, angesichts des Umstandes, dass bislang kaum etwas über das hier beschriebene Finsterniswissen in archäologischen und archäoastronomischen Fachkreisen bekannt sein dürfte. Was diesbezüglich aber ganz sicher fehlt, sind von Grund auf systematische, europaweite, archäoastronomische Analysen zur Megalithkultur, über die sich ein generelles Basiswissen über die damaligen Kenntnisstände von den Bewegungen am Himmel erschließt.

Abschließend zur Rückseite der Halle-Radeweller Axt sei noch kurz auf die scheinbare Gliederung der unteren acht Kreise in zwei Vierergruppen eingegangen. Was damit exakt gemeint ist, lässt sich für mich nicht einwandfrei klären. Ich kann lediglich einen Erklärungsversuch anbieten. Wie weiter oben erwähnt, entsprechen die 47 synodischen Monate des Octonzyklus recht genau vier Finsternisjahren. Vermutlich zielt die Untergliederung der Achtergruppe in zweimal vier darauf ab, die Periodizität der Finsternisreihe und damit das Wissen um einen Jahrzehnte andauernden Zyklus zu symbolisieren. Was zugleich das damalige Wissen um die ungefähre Länge eines solchen Zyklus impliziert, die ja auf der Differenz zwischen ganzen Finsternisjahren und der bestimmten Anzahl ganzer synodischer Monate basiert.

Letztenendes ist allerdings zu konstatieren: Es fehlt etwas! Etwas Entscheidendes! Wie sah eigentlich das für die hier dokumentierten Kenntnisstände zur Finsternisrhythmik zwingend erforderliche Kalenderwissen der Salzmünder aus?