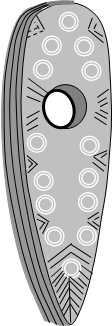

Das in Abb. 2a grafisch wiedergegebene Exemplar vom einstigen Fundort Ammendorf-Radewell (heute Stadt Halle an der Saale) misst stolze 35 Zentimeter in der Länge, bei Stärken zwischen zweieinhalb Zentimeter am Nacken und gut dreieinhalb Zentimeter an der Schneide. Der Durchmesser des “Schaftloches“(?) dagegen beträgt gerade einmal um zwei Zentimeter. Gefunden wurde das Stück 1883 in einem Steinkistengrab.1 Heute ist es Bestandteil der Ausstellung im Landesmuseum für Vorgeschichte Sachsen-Anhalt in Halle/Saale.

Die Variation der Zeichen auf den dekorierten salzmünder Steinäxten ist, gegenüber der Fülle bekannter Symbole aus dieser Kultur, überraschend überschaubar. Sie beschränkt sich weitgehend auf Kreise, Striche und Winkelmotive. Wobei das Kreismotiv, im Gegensatz zu allen anderen verzierten Gerätschaften der Salzmünder Kultur, auf den dekorierten Steinäxten am häufigsten vertreten ist. Diese relative Einheitlichkeit bei den verwendeten Zeichenelementen, eingedenk der ebenso einheitlichen Wahl der flachen Hammeräxte als Zeichenträger, suggeriert eine gewisse Konformität, die vermutlich auch die auf den Äxten thematisierten Informationen betrifft.

Bei den Winkelmotiven treten mehrere Variationen auf. Die komplexere Form bildet das sogenannte Tannenbaummotiv. Eine vertikale Schichtung von Winkelmotiven mit abwärts geneigten Schenkeln. Wo vorhanden, findet sich das Tannenbaummotiv stets im sich zur Axtschneide hin verjüngenden Teil der Axt. Dadurch bedingt nimmt die Weite der „Äste“ in Richtung Schneide systematisch ab, entgegengesetzt zu. In ihren Knickpunkten sind die Winkel über eine Vertikallinie verbunden, den „Stamm“. Durch ihn ergibt sich der tannenbaumartige Eindruck mit überwiegend gegenständigem Astwerk. Im oben gezeigten Fall der Halle-Radeweller Axt ist das „Astwerk“ als relativ bedeutsame Ausnahme eher, aber nicht konsequent, unregelmäßig zu beiden Seiten arrangiert. Hier schließt sich deshalb streng genommen zwar aus von geschichteten Winkeln zu sprechen. Die typische Charakteristik eines “Tannenbaums” lässt sich aber selbst bei diesem Exemplar nicht leugnen.

Die in Abb. 2b ebenfalls von mir grafisch nachempfundene Axt von Raßnitz ist mit rund achtzehn Zentimetern gerade halb so lang wie das in Abb. 2a vorgestellte Exemplar.2 Sie weist verschiedene Winkelelemente auf, die typisch für das salzmünder Axtdekor sind. Zuunterst ein Tannenbaummotiv. Auf seiner Spitze thront ein Kreismotiv, welches seitlich jeweils von einem Dreistrich flankiert scheint. Allerdings lassen diese Dreistriche sich nicht ganz eindeutig vom Astwerk des Tannenbaummotivs trennen. Direkt darüber folgt offenbar ein Doppelwinkelmotiv. Die übrigen Kreismotive werden durch Keilwinkelmotive systematisch in Gruppen gegliedert. Wobei für mich völlig unklar ist, welche Kreise wie Gruppen bilden bzw. ob je zwei Kreise mit einem Keilwinkelmotiv eine Einheit bilden. Was die inhaltliche Deutung überaus erschwert.

Die tannenartige Strich- bzw. Winkelformation mit systematischer Verjüngung zur Axtschneide hin – so sie vorhanden ist – hinterlässt beim Betrachter den Eindruck einer bildlichen Analogie zum halbjährlichen Lauf der Sonne zwischen niedrigem Sonnenstand (unten = Winter) und hohem (oben = Sommer) mit auszugsweiser Andeutung der Entwicklung dazwischen. Folgt man diesem Gedanken, entsprechen die Anstriche der Winkel einseitig dem Aufgangs-, gegenüber dem Untergangsprinzip, mit der Zenitstellung des Gestirns in der Mitte. Ihre Verbindung über den vertikalen „Stammstrich“ bewirkt ferner eine pfeilförmige, richtungsweisende Charakteristik des Motivs. Die prinzipiell aufwärts gerichtet scheint.

Suggestiv erinnert das Motiv an unser heutiges Prinzip vom Nordpfeil, mit dem wir die Orientierung auf Karten und Plänen erleichternd festlegen. Wie aber das berühmte Steinzeitmonument Stonehenge im mittleren Süden Englands, viele andere neolithische Bauwerke und Symbole belegen dürften, orientierte man sich seinerzeit eher an den Sonnenwendlinien als den natürlichen Anzeigern der Jahreshalbierenden. Welche entweder die Verbindungslinie von der Wintersonnenwende aufgangsseitig am Horizont zur Sommersonnenwende untergangsseitig diametral gegenüber, also von Südost nach Nordwest darstellt, oder jene Achse vom Sonnenuntergang zur Winterwende im Südwesten zur sommerlichen Sonnenwende aufgangsseitig im Nordosten.

Die pfeilartige Richtungsweisung des Tannenbaummotivs wirkt allerdings einseitig, immer aufwärts. Auch wenn beide Sonnenwendachsen gleichermaßen gemeint sein können, wird streng genommen immer nur ein Halbjahresabschnitt angezeigt, von unten “Winter” nach oben “Sommer”. Mir ist unklar, ob man tatsächlich die Auslegung des Motivs derart einschränken muss oder ob man es beliebig rauf und runter betrachten kann, also im Sinne eines “Jahressymbols”.

Bei den Tannenbaummotiven variiert die Art, wie das „Astwerk“ arrangiert wurde deutlich. Es gibt Fälle mit sehr eng gravierten Aststrichen und welche mit auffallend weitem Abstand. Andere lassen sich dazwischen einordnen. Bei manchen wirkt das Astwerk willkürlich gesetzt, bei anderen abgezirkelt, in exakten Intervallen. Im Fall der Axt von Günzerode (Kapt. VII/1, Abb. 1) reduziert sich das Motiv auf die vertikale Stammlinie. Wo das gravierte Astwerk eng gesetzt wurde, birgt es Probleme beim Auszählen der einzelnen Äste bzw. der Astpaare. Womöglich spielt in diesen Fällen die Anzahl der Aststriche keine Rolle. Mit der Einschränkung, dass auf relativ kleinen Äxten das eng gravierte Astwerk auch Platzmangel geschuldet sein könnte. Eine klare Aussage in dieser Frage ist mir nicht möglich, da ich bislang nur zwei der Äxte, die von Halle-Radewell und jene vom Fundort Wallendorf-Wegwitz eingehender analysieren konnte. Bei diesen beiden Exemplaren trägt das Astwerk definitiv inhaltlich numerische Bedeutung.

Ikonographisch verwandt mit den geschichteten Winkeln des scheinbar solar geprägten „Tannenbaummotivs“ sind satteldachartig angeordnete Winkelpaare. (Siehe Abb. 2b, oberhalb des untersten Kreises.) Die satteldachförmige Neigung dieser Doppelwinkel ist etwas flacher als beim Astwerk der Tannenbaummotive üblich. Zudem fehlt jenen der zentrische Vertikalstrich. Doppelwinkel können vertikal über die gesamte Bildfläche der Axt verteilt vorkommen, beispielsweise auf der Axt von Wallendorf-Wegwitz (Siehe Kapt. VII/7).

Wenn die Spitze des Tannenbaummotivs als Pfeil gedacht werden muss, der auf einen Sonnenwendpunkt am Horizont verweist, gilt prinzipiell etwas Ähnliches für die Spitzen der Doppelwinkelmotive. Sie sind Symbole einer horizontastronomischen bzw. -kalendarischen Richtungsweisung. Indem sie abstrahiert Hügel- bzw. Bergkuppen imitieren, die als natürliche Geländemarken zur kalendarischen Verfolgung von Sonne oder Mond dienten. Ihre kategorische Dopplung symbolisiert weiterführend eine zeitliche Differenz zwischen zwei festen Terminen. Entweder für die Zeitspanne der Horizontverlagerung von Sonne oder Mond zwischen zwei verschiedenen Horizontpunkten oder für ihr wiederholtes Eintreffen auf derselben Horizontmarke, beispielsweise auf einem Sonnenwendpunkt.

Eine dritte Kategorie von Winkelelementen ist eher v- oder keilförmig geschachtelt, mit aufwärts, in der Axtperipherie auch seitlich geöffneten Schenkeln. Unklar bleibt, ob sie zur Kategorie der Doppelwinkel gehören, also nur aus Platzgründen deutlich kürzer angelegt erscheinen oder ob sie ausschließlich als Trennzeichen zwischen Motivgruppen fungieren.

Bei einer weiteren Gruppe ähnlich v-förmig arrangierter Striche scheint es sich eher um symbolisierte Strahlenbündel zu handeln, die nur in einem Fall alleinstehend erscheinen (Rückseite der Axt von Wallendorf-Wegwitz). Ansonsten treten sie nur in Verbindung mit einem Kreismotiv oder mit dem Schaftloch auf. Diesen strahlenartigen Zeichen fehlt zudem das binäre Prinzip der Doppelwinkel und der Keilwinkelmotive.

Die Axtbilder erwecken bei erster grober Einschätzung den Eindruck einer generell kosmologischen Prägung. Was in erster Linie jene Äxte mit Tannenbaummotiv suggerieren. Das Baummotiv findet sich, wo vorhanden, grundsätzlich im Bereich der Axtverjüngung zur Axtschneide hin, die Kreismotive ebenso grundsätzlich darüber. Das “Tannenbaummotiv” impliziert zwar eine solarkalendarische Bedeutung, stellt sich aber ikonisch ebenso beabsichtigt als irdisch vegetatives Baumsymbol dar. Damit steht es – soweit vorhanden – sinngemäß für “Erde”, die grundsätzlich darüber angeordneten Kreismotive als Lichtsymbole aber für “Himmel”. Noch betont durch die gleichnishaft sphärische Kuppelform des stets rundlichen Axtnackens als oberem Bildabschluss. Vielleicht ist auch in dieser kosmologischen Symbolik ein Grund für die Wahl der teils spitzovaloiden, mandel-, teils tropfen- bis lanzettförmigen Konturen der Äxte zu suchen.

In der Bildkonfiguration bestimmt so das vorhandene Baummotiv bildräumlich zugleich „unten“. Was mit einiger Berechtigung auf die Betrachtung jener Äxte übertragen werden darf, die ohne Tannenbaummotiv auskommen und ausschließlich Kreise oder Kreise und Keilwinkelmotive in einer Bogen- oder Rotationsformation bzw. in Viererkonstellationen anzeigen.

Die Kreismotive selbst, wie auch ihre regelmäßige Anordnung über dem Baummotiv – soweit ein solches vorhanden ist – suggerieren spontan, wenngleich trügerisch, ihre Einordnung als Symbole der beiden großen Himmelslichter, Sonne oder Mond. Das gilt vor allem dort, wo sie einzeln stehen. In offener oder geschlossener Formation arrangiert, dürften sie eher Zeit- oder Kreislauf symbolisieren und in diesem Kontext als zählbare Zeiteinheiten zu werten sein. Da in der Regel strahlenlos dargestellt liegt vielleicht die lunare bzw. unspezifisch zeitbezogene Einordnung der Kreise näher als ihre solare Charakteristik.

Zu einer prinzipiell kosmologischen Einordnung sämtlicher Axtbilder aus der Salzmünder Kultur gibt es nach Auffassung des Autors kaum eine sinnvolle Alternative. Woraus, mit Einschränkung, folgender Schluss für die relative Wertung der Kreise und der Strichgruppen im numerischen Sinne gezogen werden kann. Striche, als statische Elemente mit Anfang und Ende, dürften prinzipiell für Einerwerte mit niederer Wertung stehen, im kalendarischen Kontext etwa für Tageseinheiten. Das entspricht spekulativ einer kulturunabhängigen, natürlichen, menschlichen Neigung, mit Reihen von Vertikalstrichen oder Kerben auf einfachste Weise Mengen gleichartiger Elemente zu erfassen. Insbesondere bei länger währenden Prozessen wie der Auszählung der Tage eines Monats bzw. bei größeren Mengen, die sich schwer spontan erfassen lassen, aber ad hoc erfasst werden sollen, wie die Tiere in einer Herde oder in einem Schwarm.

Eine Annahme, die sich auf in der Jungsteinzeit verbreitete kamm- oder zaunartige, eventuell auch auf vertikale, stegleiterartig verbundene Strichformationen übertragen lässt. Wobei in solchen Fällen jedoch die Verbundform schon wieder auf eine höhere Wertungseinheit hinweisen könnte.

Demgegenüber sind Kreise geschlossene, dynamisch wirkende Elemente ohne Anfang und Ende. Sie suggerieren Rotation, fortwährende Wiederholung. Zwar lässt sich auch ein Tag als Kreislauf begreifen. Es macht aber gerade für die neolithische Ikonographie wenig Sinn, die für uns bewusst wahrnehmbare Abfolge einzelner Tage über Reihen von Kreisen auszudrücken. Eher kommen für die Kreismotive weniger überschaubare, eben nur über die zählbaren Einer erfahrbare Zeiträume wie Monate oder Jahre infrage. Also Zeitabschnitte, innerhalb derer die Bewegungen am Himmel wie der Wandel der Mondphasen, die Abfolge der Jahreszeiten oder der Wechsel der Fixsternbilder am Nachthimmel als Teilschritte fassbar werden.