3.2.1 Mykene: Sandsteinstele aus Gräberrund A

Recherchiert man auf Wikipedia, wann der Saroszyklus entdeckt wurde, wird dort auf babylonische Keilschrifttafeln aus dem 1. Jt. v. Chr. verwiesen.1 Was natürlich nichts darüber aussagt, ob den Babyloniern das Wissen um den Finsterniszyklus nicht schon viel früher zur Verfügung stand, ohne dass es aufgezeichnet worden wäre. Ebenso könnten ältere schriftliche Aufzeichnungen verloren gegangen sein.

Die babylonischen Astronomen verwendeten spätestens im 7. Jh. v. Chr. demnach für ihre Berechnungen zur Finsternisvorhersage bereits das Wissen um die Übereinstimmung von 223 synodischen mit 242 drakonitischen Monaten? Definiert man “Kenntnis des Saroszyklus” unter dieser Bedingung, stimmen die vorgenannten Aussagen sicherlich. Definiert man den Saros allerdings in einfacherer Form als rund 18-jährigen Kreislauf der Finsterniszeiten, reicht dessen Kenntnis, zumindest in Europa und Ägypten, sehr wahrscheinlich dann aber auch in Mesopotamien, allem Anschein nach bis in das 4. Jt. v. Chr. zurück. (Siehe dazu Näheres in den folgenden Kaptiteln.)

Insofern bleibt unklar, wie genau das Wissen der bronzezeitlichen Minoer und Mykener im 2. Jt. v. Chr. um den Saros bestellt war. Ich kann hier mit meinen laienhaften Möglichkeiten lediglich darlegen, dass sie diesen Zyklus offenbar kannten. Einschließlich des Wissens um zwei diametrale, kosmische Knotenpunkte als Finsternisauslöser und deren Rückläufigkeit auf der Ekliptik schon in minoisch-mykenischer Zeit. Ob sie zeitgleich auch um die Länge des drakonitischen Monats wussten, konnte ich nicht gesichert feststellen. Die Bildersprache der Minoer deutet entsprechendes Wissen an. Ihr mangelt es jedoch an der nötigen Eindeutigkeit, um hier Gewissheit vermitteln zu können.

Für das bronzezeitliche Wissen um den rund 18-jährigen Saroszyklus (genauer 18,03 Jahre nach heutiger Kalenderrechnung) gibt es für die minoisch-mykenische Kulturentfaltung im 2. Jt. v. Chr. vermutliche mehrere Hinweise, von denen hier zwei benannt seien. Einen bietet der Fund einer Gussform für eine bronzene Radscheibe mit einem äußeren Zackenkranz als solare Strahlensymbolik. Auf dem Zackenkranz, auf zwei inneren Ringen als auch auf dem die drei radialen Elemente verbindenden Radkreuz finden sich diverse Markierungen. Aus denen sich nach Darstellung griechischer Forscher astrokalendarische Zählreihen ableiten lassen zur Verfolgung der Kreisläufe von Sonne, Mond und Mondbahnknoten.2

Zum Vorschein kam die Bronzegussform bereits bei den Ausgrabungen Anfang des 20. Jh. im kretischen Palast von Palaikastro. Datiert wird sie etwa in das 15. Jh. v. Chr. Besagte griechische Forscher fanden 2012 heraus, dass die dank der wiederverwendbaren Gussform vielfach reproduzierbare “Himmelsscheibe” unter anderem dazu taugte, Zeiten für Finsternisse auf der Basis des Saroszyklus vorauszubestimmen. Den Autoren zufolge lässt sich auf der Scheibe zwar nicht die Zahl 242 für entsprechend viele drakonitische Monate belegen. Jedoch kann die Anzahl von 223 synodischen Monaten im “Mondzirkel” der Scheibe abgelesen werden.3

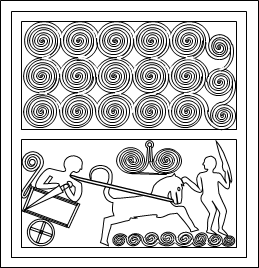

Abb. 1: Stelenbild aus Schachtgrab V, Gräberrund A, Mykene, 16. Jh. v. Chr., Original: Nationalmuseum Athen (Inv.-Nr.: NAMA 1428).4

Eine von Heinrich Schliemann in Schachtgrab V im Gräberrund A der Bergfeste Mykene gefundene Sandsteinstele (Abb. 1) datiert ins 16. Jh. v. Chr.5 Sie wäre damit noch etwas älter, als die in Abs. 1 angesprochene Bronzegussform. Ihre umfangreiche Spiralornamentik demonstriert meiner Meinung nach das Wissen mykenischer Fürsten spätestens Mitte des 2. Jt. v. Chr. um den als “Saros” bezeichneten Zyklus der Finsternisse, wie hier belegt werden soll.

Oberes Bildregister: 18 Spiralen = Saroszyklus

Das obere Bildregister weist drei Zeilen zu je sechs Spiralmotiven aus. Jeweils die äußerst rechte Spirale ist auffällig kleiner gestaltet. Was zunächst den Eindruck erwecken mag, der bronzezeitliche Steinmetz habe sich hier mächtig mit dem Platz verzockt, basiert natürlich auf Kalkül. Jede der drei Spiralzeilen bezeichnet ein Jahr. Genauer eines jener seltenen Jahre, in denen sich gleich drei, statt der üblichen zwei Zeitfenster für Finsternisse öffnen. Das heißt, in diesen Jahren sind auch drei zentrale Finsternisereignisse möglich statt sonst maximal möglicher zwei. Diese besonderen Jahre sind jene, bei denen die Finsternisfenster mit Jahresbeginn, Jahresmitte und Jahresende zusammenfallen.

Da nun so ein Finsternisfenster aber mittlere 33 Tage lang ist, passen nie alle drei komplett in den Zeitraum eines Jahres. Immer entfällt ein Teil des ersten bzw. des letzten Fensters auf das vorausgegangene bzw. auf das nachfolgende Jahr. Hier auf der Stele wurde das einheitlich mit den drei kleinen Spiralen am rechten Bildrand symbolisiert. Wobei diese Regelhaftigkeit, dass immer das dritte Finsternisfenster am Jahresende teilweise in das nächstfolgende Jahr fällt, vermutlich der bildhaften Vereinfachung dient, vielleicht auch dem Gedanken an eine grundsätzliche, kosmische Harmonie geschuldet gewesen sein mag. Aus demselben Grund, weil nicht alle drei Finsternisfenster komplett in den Jahreszeitraum passen, sind in diesen Jahren, statt rein rechnerisch neun möglicher Finsternisse, nur bis zu maximal sieben möglich. Die freilich nie alle vom selben Standpunkt aus einsehbar sind.

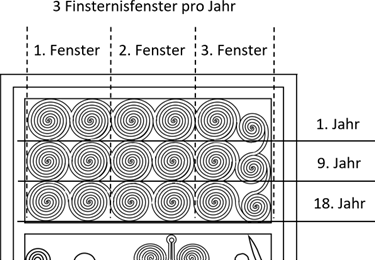

Diese besonderen Jahre mit drei Finsternisfenstermitten binnen 365 Tagen wiederholen sich maximal dreimal in Folge und zwar im zeitlichen Abstand halber Saroszyklen. Kalendarisch betrachtet sind das also erstes, neuntes und achtzehntes Jahr. Genau das symbolisiert das Spiralenmuster auf der Stele, wie Abb. 2 verdeutlichen soll.

zum symbolisierten Saroszyklus.

Innerhalb jeder Zeile sind, obgleich sie zusammenhängen, sinngemäß drei Doppelspiralen auszumachen. Sie bezeichnen die drei sich jeweils öffnenden Finsternisfenster. Grund für die Symbolik durch Doppelspiralen ist die Natur der Finsternisfenster. In diesen Zeitfenstern von mittleren 33 Tagen Länge nimmt von beiden Rändern zur Mitte hin der Grad der Bedeckung der Finsternisse stetig zu. Die Finsternisse im Zentrum des Zeitfensters sind also immer totale Finsternisse von Sonne oder Mond. Mit zunehmender Entfernung von der Fenstermitte werden sie mehr und mehr partiell. Beim Mond schließlich zu Halbschatten- und letztlich zu partiellen Halbschattenfinsternissen, die beide kaum bzw. gar nicht mehr erkennbar sind und daher im Wissen vor- und frühschriftlicher Kulturen vermutlich keine Rolle spielten. Diese zweiphasige Charakteristik der Finsternisfenster rechtfertigt ihre sinnbildliche Wiedergabe als Doppelspiralen, im symbolisch übertragenen Sinne von einem zu zwei zwei Knäueln (Knoten) aufgerollten Zeitfaden. Eine Symbolik, die sich auf die Doppelspirale als bronzezeitliche Symbolik des jährlichen, zweigeteilten Umlaufs der Sonne auf der Ekliptik stützt, ist die Ekliptik doch sowohl Sonnenweg als auch Weg der Finsternisknoten.

Resümierend spricht also viel dafür, dass hier tatsächlich der 18-jährige Saroszyklus gemeint ist. Eine Auslegung, die auch mit der Gesamtzahl der 18 Spiralmotive begründet werden kann. Vermutlich hat sie der bronzezeitliche Bildhauer deshalb als zusammenhängend alternierenden Verbund dargestellt, um so bildlich und numerisch die Einheit als zeitlichen Zyklus zu symbolisieren. Das gestattet aber auch, den dargestellten Zyklus vom ähnlichen neunzehnjährigen Metonischen Zyklus zu unterscheiden, der zwar auch als Finsterniszyklus eingestuft werden kann, der jedoch in erster Linie von der Rückkehr von Sonne und Mond in Relation zu den Sternen auf ihre Ausgangspositionen am Himmel aus irdischer Perspektive gekennzeichnet ist, ohne Bezugnahme auf den Mondknotenumlauf.

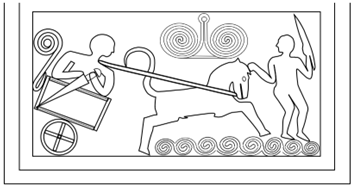

Unteres Bildregister – Fight Sonne vs. Finsternis

Das auffällige Vierspeichenrad am Streitwagen (Von Apollon oder Helios?) steht sinngemäß für den Jahreskreis der Sonne. Hinten an den Wagen geheftet, allegorisch als Staubfahne konzipiert, ist das zur Spirale aufgewickelte Band des ekliptikalen Sonnenpfades. Folglich findet der bevorstehende Fight zwischen den beiden Kontrahenten auf der Ekliptik, ergo am Himmel statt. (Man denke bei der Spiralensymbolik auch bildhaft an den täglichen Sonnenumschwung über den Himmel, bei dem sich halbjährlich die Sonne von Nord nach Süd bzw. umgekehrt über den Himmel “schraubt”. Das solare “Himmelsgewinde”, im Prinzip die Ekliptik, lässt sich zweidimensional wie hier auf der Stele doppelspiralförmig wiedergeben. Dreidimsional entspricht das dem Prinzip des Spiralenröllchens, dass schon in der Kupfersteinzeit zunächst aus Gold und Kupfer, später auch aus Bronze als Haarschmuck diente und in größeren, massiveren Ausführungen als Arm- und Beinschmuck. Mit fortgeschrittenem ekliptikalen und astralen Wissen ab der mittleren Bronzezeit kommt schließlich eine doppelköpfige Schlangen-, Drachen- oder Löwensymbolik an Ring- oder Spiralenden auf, beispielsweise bei den als Torques bezeichneten, teils massiven, teils hohlen, teils aus verdrillten Drähten gefertigten Halsringen mit verdickten Enden. Ein Trend, der bis weit in die Eisenzeit hinein anhielt und damit die kulturelle Bedeutung solarer wie auch ekliptikaler Symbolik in Europa und der damit verbundenen Entwicklung kultisch-kosmologischer Weltbilder.)

Das bestätigt die relativ unegale Spiralenzeile unter den Kontrahenten. Ihre „asynchrone“ Formation kann nicht den gleichmäßigen Fluss der Zeit bezeichnen, wie die achtzehn Spiralen im oberen Register. (Unbesehen der drei kleineren Spiralen oben rechts, die ja ihrerseits dennoch für Konformität sprechen.) Jene untere Spiralenzeile steht bildhaft für: „Wolkenwirbel“! Auf bzw. über denen der Lichtgott gegen den Feind anrennt. Sein Gegenüber am Himmel, der ihm der Bildlogik zufolge genau auf dem Pfad der Sonne entgegenkommt, also auf der Ekliptik, kann niemand anderes als der Finsternisdämon oder -gott sein.

Problematisch zu deuten ist allerdings die große Brillenspirale über der Kampfszene. Symbolisiert sie die diametrale Stellung der beiden Knoten, in denen sich Sonne und Mond einander gegenüberstehend bzw. in einem vereint befinden können? Oder symbolisiert die eher einen zweigeteilten Zyklus? Dann wäre die Frage, welchen? Naheliegend scheint der Saros, wollte man diesen im gleichnishaften Sinne als kosmisches “Großjahr” der Finsternisse bezeichnen.

Allerdings wirkt die Form der zweifach verbundenen Spiralhälften, oben über einen zur Öse geformten Bügel, unten über einen einfachen Steg, nicht wie eine simple Symbolik für Zeitlauf. An der Öse oben ließe sich das Zeichen, wollte man es real denken, etwa als aus Gold-, Kupfer- oder Bronzedraht geformt, an einem Faden aufhängen. Das wiederum suggeriert die Vorstellung, in der ‘Brillenspirale’ ein rotationssymmetrisches Element mit zwei sinngemäß aufgerollten Zeitknäueln im Sinne verbundener Knoten sehen zu dürfen. Dann käme ebenso eine Symbolik für den kompletten Umlauf der beiden diametral gebundenen Mondknoten entlang der Ekliptik in Betracht, der von Frühlingspunkt zu Frühlingspunkt 18,61 Jahre dauert. Ein Rhythmus, in welchem sich im Mittel auch die sogenannten Mondwenden am Horizont bemerkbar machen. Also die langfristig periodischen Verschiebungen der Mondauf- und Untergangspositionen jeweils beiderseits aller vier Sonnenwendpunkte zwischen einem inneren und einem äußeren Maximum.

Sinn dessen wäre vermutlich gewesen, das Wissen mykenischer Fürsten um den für die Entstehung und Rhythmik der Finsternisse wesentlichen Kreislauf der Mondbahnknoten in die Finsternissymbolik zu integrieren. Die beiden Spiralenhälften, die man durchaus im Sinne des Weges der beiden diametral zueinander gebundenen Finsternisknoten entlang der Ekliptik deuten kann, sind unten durch einen Steg verbunden. Denkbar, dass der die Sonnenbahn symbolisiert, sodass wir die Brillenspirale bildschriftlich sinngemäß als: “Großjahr des Umlaufs der Knoten auf der Bahn der Sonne” lesen könnten.

Alternativ stellt die Brillenspirale die Ekliptik selbst dar. Die obere Öse steht dabei für die Sonne im Sinne ihres jährlich sichtbaren kosmischen Weges oberhalb des Horizonts, der untere Steg aber für ihre nächtliche Rückläufigkeit durch die Unterwelt.

Allerdings entspricht ja auch der Saroszyklus einem Umlauf der Mondknoten auf der Ekliptik, wenn auch bezogen auf die Rhythmik der Finsternisse. Ich vermag hier daher keine eindeutige Aussage zur Symbolik der großen Brillenspirale zu treffen und muss die Entscheidung Experten überlassen.

Wie an diesem Beispiel gut zu erkennen, sind ikonographische Zeugnisse leider oft uneindeutig. Gerade was astronomische Daten angeht, ähneln sich häufig Werte. Das aber sollte kein Anlass sein, die Flinte ins Korn zu werfen, sondern Ansporn, nach möglichen Parallelen in der Vor- und Frühgeschichte Ausschau zu halten, über die sich solche offenen Fragen hoffentlich ausräumen lassen.

Vielleicht können die beiden folgenden bronze- oder früheisenzeitlichen Bildbeispiele, auch wenn sie nicht konkret den Saroszyklus betreffen, den Prähistorikern erste Hinweise darauf liefern, wonach man dabei Ausschau halten sollte.

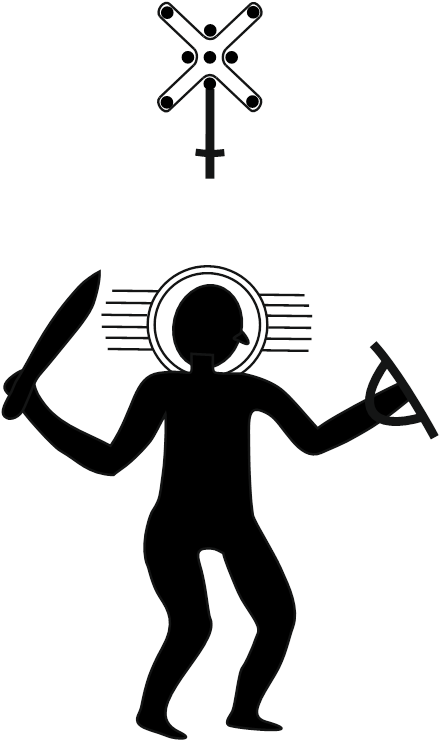

3.2.2 Antennenhelm(?) unter Camunischer Rose – Ein Felsbild aus dem Valcamonica

Abb. 3 zeigt grafisch nachempfunden Teile einer petroglyphischen Szene aus dem Valcarmonika, Lombardei, Norditalien. Der “Strahlenhelm” dürfte die Sonne auf der Ekliptik bzw. genauer die Sonnenkorona während einer totalen Sonnenfinsternis symbolisieren. Unklar ist, wie man diese Figur verstehen muss. Symbolisiert sie die Macht des Lichts oder die der Finsternis? Ein hier nicht wiedergegebener Kontrahent ohne vergleichbare Kopfzier auf dem Stein erscheint zunächst als strahlenloser, also finsterer Widerpart. Repräsentiert der den Finsternisgott bzw. -dämon, den Feind des Lichts? Da diese Motivgruppe scheinbar mehrfach auftritt, wäre zu prüfen, ob die Szenen örtlich eine Einheit bilden und so bspw. als Teilelemente zur Symbolik “Zyklus” zusammengefasst werden müssen oder ob sie, zeitlich unabhängig voneinander, auf real beobachtete und hier mythologisiert wiedergegebene Finsternisereignisse hindeuten, d. h. einzeln zu betrachten sind.

Im vorliegenden Fall dürfte allerdings die sogenannte “Camunische Rose”6, das kreuzförmige Symbol oberhalb der Kampfszene einen Zyklus symbolisieren. In und um das Schrägkreuz als Symbol der vier Sonnenwendrichtungen, bzw. der beiden halbjährlich gegenständigen Stellungen der Ekliptik, sind neun Punkte erkennbar, fünf in der Figur, vier außerhalb. Der “Stiel” der “Rose” entspricht der Allachse, um welche die kosmischen Lichter in ihren jeweiligen Zeitläufen kreisen. Die Kombination des Sonnenwendkreuzes mit neun Punkten suggeriert die Bedeutung “neun Jahre”, was übertragen dem halben Saros entspricht.

Allerdings sind die neun Punkte auch in drei Zeilen arrangiert. Was im erweiterten, übertragenen Sinne, wie die drei Spiralenzeilen auf der mykenischen Stele, drei Jahre mit gleich drei Finsternisfenstern in Folge, sinngemäß also 1., 9 und 18. Jahr meint. Das gestattet mit einiger Berechtigung die Annahme, das wohl auch hier eher der komplette Saroszyklus gemeint war.

Über die Auslegung der ‘Camunischen Rose’ lässt sich wiederum meine Deutung zu den beiden Kämpen konkretisieren. Im Rhythmus halber Saroszyklen wechselt ständig die Art der Finsternis von SoFi auf MoFi bzw. umgekehrt. Eventuell steht daher der Strahlenbehelmte sinnbildlich nicht für “Licht”, sondern personifiziert die Finsternis, genauer die ‘zentrale Sonnenfinsternis’. Sein meines Wissens ganz ähnliches, allerdings helm- und strahlenloses Gegenüber mit gleicher Bewaffnung wäre dann nicht sein Feind, sondern personifiziert entweder die zentrale Mondfinsternis beim gegenüberliegenden Knoten der Mondbahn oder eine partielle Mondfinsternis im gleichen Finsternisfenster, in dem sich die zentrale Sonnenfinsternis ereignet.

Wenn auf den Felsen im Valcarmonica vergleichbare Figurationen in Paaren auftauchen, spräche das vermutlich für Letzteres, da bei einer zentralen Sonnenfinsternis stets nur eine partielle Mondfinsternis im gleichen Fenster möglich ist. Vermutlich wurde dieses Wissen, der Bildstilistik und den abgebildeten Waffen zufolge, erst zwischen mittlerer Bronze- und früher Eisenzeit dokumentiert, obwohl selbiges da schon nachweislich anderthalb bis zwei Jahrtausende in Europa existierte. Relativ neu für Europa dürfte daher nur die Gleichsetzung der kosmischen Finsternisphänomene mit anthropomorph gestalteten Gottheiten oder halbgöttlichen Heroen gewesen sein, statt des einstigen Finsternisstiers oder vergleichbaren Metaphern.

3.2.3 Die Bronze-Kline des Fürsten von Hochdorf

Das bronzene Sitz- oder Liegemöbel aus dem späteisenzeitlichen Fürstengrab von Hochdorf, heute im Landesmuseum Stuttgart, zeigt auf der inneren Lehne eine interessante Darstellung.7 Eine Art Fries, der über die gesamte Länge der Lehne reicht, wird an beiden Enden jeweils oben und unten von einem Horn begrenzt, das man eventuell auch als Mondsichel deuten kann. Entsprechend lässt sich der Streifen dazwischen als lunar bzw. auch vom “Taurus” dominierten Zodiakos mit zentraler Sonnenbahn deuten.

Das stützt jeweils rechts und links ein doppelspänniger, vierrädriger Pferdewagen mit Vierspeichenrädern, der als Sonnenwagen konzipiert worden sein dürfte und den Jahreslauf der Sonne im Sinne eines vor- und eines rückläufigen Halbjahres symbolisiert. Zwischen diesen beiden antithetischen Sonnenwagen finden sich dreimal zwei Kämpfer im Gefecht. Meines Erachtens symbolisieren die drei Kriegerpaare genau wie auf der mykenischen Sandsteinstele den Kampf “Licht” vs. “Finsternis”. Die drei Kampfszenen sind voneinander durch zwei Buckelkreise getrennt, die zentral auf der Bahn den Pfad der Sonne und damit die Ekliptik symbolisieren.

Wollte man nun das Gesamtbild als Sinnbild für ein Finsternisfenster deuten, könnte es sich bei der zentralen Fehde um eine symbolisierte, zentrale Mondfinsternis handeln, die von zwei sinnbildlichen, partiellen Sonnenfinsternissen begleitet wird. Da sich aber die Figuren in den drei Szenen nicht unterscheiden und die beiden antithetischen Sonnenwagen am jeweiligen Lehnenende eher an eine Jahressymbolik denken lassen, scheint ein Jahr mit drei Finsternisfenstern gemeint. Also eines der seltenen Jahre der Finsternisenneade. Sinngemäß ließe sich dann auch hier das Gesamtbild als “Kreislauf der Finsternisse” entlang der Ekliptik titulieren.

Das bronzene Liegemöbel, auf dem der verstorbene “Fürst” gebettet war (Siehe auch Foto: “Hochdorf_ Keltenmuseum0815.jpg” und “Totenliege-Hochdorf-by-1rhb-cr.jpg”, beide auf wikipedia.) und das auf acht beräderten Figuren ruht, die eine Achtteilung des Ekliptik- bzw. des Jahreskreises anzeigen, lässt vermuten, dass dem Fürsten auch nach seinem Ableben eine jenseitige Funktion als Kämpfer für das Licht zum Wohle seines Volkes an der Seite der Götter des Lichts zugedacht war. Ein mitbestatteter vierrädriger Wagen, auf dem der Abbildung nach zahlreiche Beigaben gelagert waren, erinnert an die beiden Sonnenwagen auf der Kline. Denkbar also, dass die Gaben darauf nicht für den Fürst, sondern als Opfer oder Geschenke für die keltischen Götter des Lichts gedacht waren, die der Geist des Verstorbenen diesen namens seines Volkes überbringen sollte.

Footnotes

- Vergl. z. B.: Paul Schnabel: “Die Sarosperiode der Finsternisse schon in der Sargonidenzeit bekannt”, in: Heinrich Zimmern (Hrsg.) “Zeitschrift für Assyrologie und verwandte Gebiete”, Vol. 1, Walter de Gruyter Co., Leipzig 1924, S. 297-318, Digital Library of India, internet archive.org.

- N. Manimanis, P. Mantarakis, D. Tsikritsis: „A Minoan Eclipse Calculator“, in „Mediterranean Archaeology and Archaeometry“, Vol. 13, No 1, SS. 265-275, Griechenland 2013, PDF online, Quelle: https://www.academia.edu/82127890/A_ Minoan_eclipse_calculator

- N. Manimanis et al: „A Minoan Eclipse Calculator“, ebenda.

- Grafik des Autors nach Abb. auf S. 88 li. Sp. in: „Mykene – Die sagenhafte Welt des Agamemnon“, Hrsg.: Badisches Landesmuseum Karlsruhe, wbg, Philipp von Zabern, Darmstadt 2018.

- Datierung nach den darin gefundenen Objekten, die als späthelladisch I ausgewiesen werden. Vergl.: „Mykene – Die sagenhafte Welt des Agamemnon“ S. 274-275, Katalog-Nr. 31-35 aus Schachtgrab V sowie Zeittafel letzte Seite des Bandes.

- Siehe Abbildung hierzu unter Wikipedia, Stichwort: “Camunni”.

- Foto siehe unter “Archäologie online”, den Artikel von Dr. Matthias Jung: “Die »Kline« aus dem »Fürstengrab« von Hochdorf”, veröffentlicht am 27.11.2001.