Gavrinis ist ein namentlich recht bekanntes Inselchen im Golf von Morbihan (dtsch.: kleines Meer). Der Golf seinerseits mündet im Süden der bretonischen Halbinsel in die Bucht von Quiberon, ihrerseits ein winziger Abschnitt am Nordrand des Golfes von Biskaya. Das “Kleine Meer” entstand in den letzten drei, vier Jahrtausenden durch den steten Anstieg des Meeresspiegels nach der letzten Eiszeit. Mit steigendem Wasserpegel drang Meerwasser in die vormalige Hügellandschaft, die zuvor vom Fluß Aurey und anderen Wasserläufen durchzogen worden war. Der Aurey mündet nun in den Golf von Morbihan. Die einstigen Hügelkuppen wurden zu Inseln.1 2

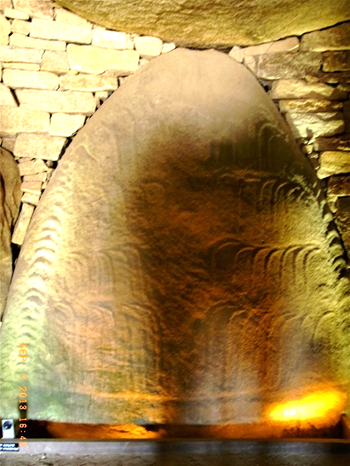

Den weltweiten Ruf verdankt Gavrinis allerdings nicht diesen topographischen Besonderheiten, sondern einem megalithzeitlichen Gangdolmen,3 für den seine Erbauer die einstige Hügelkuppe auserkoren hatten. Selbst dieser Sachverhalt allein erklärt noch nicht, warum alljährlich viele Touristen das Inselchen besuchen. War doch das jungsteinzeitliche Bauwerk darauf, mit langem Gang und einer eckigen Grabkammer am Ende, keineswegs eine Ausnahmeerscheinung zwischen spätem 5. und Mitte des 4. Jt. v. Chr. im atlantischen Raum, aber auch im Landesinneren. Erst sein Inneres macht den Dolmen zu einem der spektakulärsten Stätten der europäischen Megalithzeit überhaupt. Auf fast allen Wandsteinen (Orthostaten) prangen flächig überbordend, gleichermaßen sorgsam wie kraftvoll in Stein geritzte Muster und Motive. Die europaweit nicht nur in dieser Fülle und Kompaktheit, sondern auch in der ästhetischen Ausführung ihresgleichen suchen.4 Erfreulicherweise hat diese jungsteinzeitliche Galerie meisterlicher Gravurkunst die vergangenen fünf Jahrtausende relativ unbeschadet überstanden. Wofür, in Anbetracht der unsteten Entwicklungen der letzten neuzeitlichen Jahrhunderte, wohl vor allem die starken Gezeitenströmungen rings um Gavrinis verantwortlich gemacht werden können.

Der aus megalithischen Wand-, Boden- und Deckenplatten errichtete Gangdolmen wurde anschließend in mehreren Terrassen stufenförmig mit gewaltigen Mengen an Bruchsteinen überhäuft. Die südöstliche Seite des so entstandenen Cairns, in die der innere Gang mündet, wurde als breite, senkrechte Fassade gestaltet, ähnlich der Südostfassade von Newgrange in Irland. Der ursprüngliche Cairn maß an der Basis über 50 m im Durchmesser und ca. 6 m in der Höhe. Der innere Gang misst etwa 14 m in der Länge, die sich anschließende Kammer etwa 2,5 m.6 Gegen etwa 3400 v. Chr. wurde die Anlage aufgegeben,7 der Eingang verschlossen und alles komplett mit Erde überhügelt.8 Was den zum Cairn erweiterten Dolmen letztlich zu einem runden Tumulus machte.

Was das faszinierende Dekor im Inneren angeht, künstlerisch wie motivisch, lässt sich Gavrinis bestenfalls mit dem weltberühmten Kuppelganggrab von Newgrange und mit dessen Nachbaranlagen Knowth und Dowth in Irland vergleichen. Für Newgrange gilt selbst das nur, bezieht man die dekorierten Randsteine (engl.: Kerbstones) seiner äußeren Hügeleinfassung ein. Der berühmte, dekorative Eingangsstein von Newgrange (Kerbstone 1) mit seinen Wellen- und Rautenmotiven könnte, von der Qualität seiner Gravuren her, geradewegs aus Gavrinis stammen. Allerdings fehlt das für die irische Ganggrabkultur typische Motiv der Raute in der bretonischen Anlage weitgehend. Auch Spiralmuster, für die Newgrange so berühmt ist, finden sich in Gavrinis höchstens ansatzweise innerhalb der konzentrischen Kreis- und Bogenformationen. Andersherum vermisst man dort die Beilklingenmotive, die in Gavrinis gleich auf mehreren Orthostaten zu finden sind. Newgrange wurde erst im späten 4. Jt. v. Chr. errichtet.9 Andererseits zeugen die Gravuren in Gavrinis insgesamt von einer filigraneren Gravurtechnik. Die subtilere Ausführung ermöglichte, so mein subjektiver Eindruck, im Vergleich mit den irischen Kunstwerken wesentlich kompaktere Bildzeugnisse pro Stein. Gerade diese geballte, enge Linienführung macht Gavrinis so erstaunlich, zu einer ebenso ästhetisch wie rätselhaft wirkenden Steinzeitgallerie.

Die Zugangsöffnung zum Inneren des Gangdolmens markieren, von außen betrachtet, die Schmalseiten der ersten beiden Wandplatten des Ganges und die Stirnseite ihrer Abdeckplatte. Die Eingangsbreite entspricht so in etwa jener des sich anschließenden Korridors von grob Meterweite. Im Gang zählt man rechterhand bis zur Kammer 12, links nur 11 Wandplatten. Die Kammer selbst wird aus sechs weiteren Orthostaten gebildet. Die Gesamtsumme aller Orthostaten in Gavrinis beträgt demnach 29. Ein weiterer, kürzerer Stein im Gangboden, der von den Bodenplatten als einziger dekoriert wurde, diente offenbar als Schwelle am Übergang vom Gang zur Kammer. Er wurde bei Marthe und Saint-Just Péquart, Zacharie Le Rouzic: “Corpus des Signes Gravés des monuments Mégalithiques du Morbihan”, verlegt von August Picard und Berger Levrault, Paris 1927, S. 281 im Grundrissplan als Nr. 30 verzeichnet und dort S. 349 abgebildet.

Grund genug für einen kurzen gedanklichen Exkurs zur Frage, ob die realisierte Architektur eventuell sinnbildliche Bedeutung besaß? Neunundzwanzig Wandplatten und ein kleinerer, dekorierter Stein als Kammerschwelle lassen an ein beabsichtigtes Gleichnis zur Dauer des synodischen Mondmonats mit 29 1/2 Tagen denken. Eine Überlegung, deren Sinnhaftigkeit auch vor folgendem Hintergrund abzuschätzen bliebe.

Nach dem britischen Prähistoriker Aubrey Burl (1926–2020) kreuzten sich im Gang zwei Sichtlinien aus der hinteren Kammer zum jeweils gegenüberliegenden Rand des Einganges. Verlängert wiesen die in neolithischer Zeit linker Hand zum Sonnenaufgang in den Tagen der Wintersonnenwende, rechter Hand zu den Aufgängen des Mondes während der Jahre seiner großen Südwenden auf dem Horizont, die dieser im Mittel nur alle 18,61 Jahre erreicht.10 Gleichsam würde demnach die lunare Symbolik der inneren Wandstruktur mit der Orientierung des Ganges auf die charakteristischen Horizontpunkte von Sonnen- und Mondlauf harmonieren. Wobei die Verlagerungen der mittsommerlichen Aufgänge des Vollmondes im Türausschnitt anzeigen könnten, wann Finsterniszeiten eher in Richtung der Termine beider Tag-und-Nachtgleichen tendieren (Nämlich zu den Zeiten der großen Mondwenden.) und wann eher in Richtung der Sonnenwendtermine im Jahr (Wenn der aufgehende Sommervollmond im Südosten die Position des winterlichen Sonnenaufgangs einnahm.). Galten die Sonnenwendtermine seinerzeit kalendarisch auch als Jahreswenden bzw. Jahresmitten, waren über die Vollmondpositionen am Horizont so prinzipiell auch jene Jahre vorausbestimmbar, in denen sich gleich drei Finsternisfenster öffnen konnten.

Obwohl sich derzeit die archäoastronomische Symbolik in der Architektur des Ganges von Gavrinis nicht zweifelsfrei als Intention der neolithischen Bauherren beweisen lässt, sollten Experten sie doch bei allen Bemühungen das herausragende Dekor derselben Wandsteine ikonologisch zu deuten, im Hinterkopf behalten. Vielleicht bietet sich so am Ende ein ernsthafter Beleg dafür, dass die Bauherren tatsächlich diese lunisolare Symbolik im numerischen Arrangement der Wandplatten beabsichtigt hatten.

Um die Ernsthaftigkeit dessen zu unterstreichen, sei erneut auf Newgrange in Irland verwiesen. Dort zählt man entlang der rechten Wandreihe durchgängig 30, linkerhand aber nur 29 große Orthostaten, wenn man die große rückwärtige Platte der hintersten Kammer ignoriert.11 Was auch hier eine zumindest lunare Symbolik in der Anzahl der Wandplatten mit der ebenfalls von Michel J. O’Kelly bemerkten Orientierung des Ganges zu den südöstlichen Horizontpositionen von Sonne und Mond suggeriert. Glaubt irgendwer, dass die Architekten beider Bauwerke die Anzahl der Wandsteine aus dem Bauch heraus entschieden hatten, zumal beider Gänge in ähnlicher Weise nach Südost auf Sonne und Mond ausgerichtet wurden?

Womit ich den kurzen gedanklichen Exkurs vorerst beenden möchte!

Die Wandsteine in Gavrinis wurden, sowohl gemäß Darstellung in besagtem Besucherfaltblatt als auch in der Grundrisszeichnung im “Corpus des Signes Gravés des monuments Mégalithiques du Morbihan” (1927), rechts vom Eingang beginnend entsprechend von 1 bis 29 durchnummeriert,12 Rechts die ersten zwei, links die ersten drei Orthostate vom Eingang blieben undekoriert. Gleiches gilt rechter Hand für Wandstein Nr. 7. Als Gravurwerkzeug dienten den jungsteinzeitlichen Künstlern Kiesel aus Quarzgestein. Die abgenutzten Kiesel fanden sich mehrfach im Inneren.13

Trotz der vorstellbaren Mühseligkeit bei der angwandten Gravurtechnik auf den Granitsteinen gelang den Steinzeitkünstlern ein ebenso kraft- wie schwungvoll dynamisch wirkendes Interieur, das den Großteil aller Kammer- und Gangsteine überzog. Das über weite Strecken bogig wogende Dekor wirkt gelegentlich psychedelisch. Angesichts konzentrisch wabernder Bögen und Wellen ist man auch an zweidimensional inszeniertes, transzendentes Channeling bzw. an „Wurmlöcher“ im Raum-Zeit-Kontinuum aus moderner medialer Umsetzung in Science-Fiction-Filmen erinnert. Häufig finden sich konzentrisch geschichtete Rundbögen, bienenkorb- oder schildwappenartige Bogenmuster (Ähnlich den “Schildidolen” aus der bretonischen Megalithkunst.), die sämtlich aufrecht, kopfüber oder seitwärts orientiert sein können. Manche bogige Linienschlingen und Schlaufen lassen im ersten Moment an das Muster menschlicher Papillarlinien an den Fingerkuppen denken.

Neben solchen flächigen Arrangements treten auch die typischen Symbole mittel- bis westeuropäischer Megalithkunst auf: Tannenbaum- und Ährenmotiv, beide flächig vereint als Fischgrätmuster, Winkelband-, Zickzack- und Flechtzopfelemente sowie Schlangenmotive, Krummstäbe und tropfen- bis keilförmige Motive. Letztere werden allgemein als bildliche Wiedergaben der typisch bretonisch megalithzeitlichen, spitznackigen Beilklingen eingeordnet.

Die Wellenmotive mögen zum Teil dem nahen Atlantik geschuldet sein. Gelegentlich sind tatsächlich auch Boote eingraviert, wie es franz. Forscher um den Archäologen Serge Cassen es u.a. für Wandstein Nr. 26 belegen.14 Andererseits erinnern die Bogenformationen in einigen Fällen eher an die Symbolik zu- und abnehmender Tagbögen der Sonne. Teilweise in horizontkalendarisch sinnvoll scheinenden Arrangements wie Viererformationen entsprechend der vier Jahreszeiten bzw. einer symbolischen Gliederung des Jahreslaufs in Quartalssektoren gemäß den vier Sonnenwendpositionen auf dem Horizont.

Eine dritte Deutungsebene für die diversen geschachtelten Musterungen wären Vorstellungen, wonach metaphysisch sphärenübergreifend alles mit allem, ober- wie unterweltlich, verbunden gedacht worden sein könnte. Inhaltlich ginge es um das Wirken verborgener kosmischer Mächte, aus deren Treiben die sichtbaren Erscheinungen wie “Licht und Schatten”, “Tag und Nacht” resultieren, über die diese Entitäten zugleich die erdgebundenen Ordnungskriterien für Zeit- und Raum in die Welt brachten. Ein mögliches Indiz für Vorstellungen von einer transzendenten Urschöpfung ließe sich auf Wandstein Nr. 15 vermuten. Eine Gravur, die vage an einen Penis innerhalb des flächendeckenden Liniengewoges denken lässt, könnte synonym für “Zeugung” im Sinne einer “Urschöpfung” stehen.

Oberbegrifflich jedenfalls erinnert das Sujet der weitgehend abstrakten bildlichen Strukturen in Gavrinis an komplexe Themen wie: „Raumzeit erfahren!“ Was im sepulchralen Kontext der Anlage genauso Sinn machen würde wie als Dekor in einem kultisch-kosmologisch inspirierten Heiligtum oder in einer Versammlungsstätte, zu der nur die Himmelsweisen ihrer Zeit Zugangsrecht besaßen. Wobei das beengte Innere der letzten Option eher entgegenstünde. Alle drei Varianten aber schließen auch eine praktische Nutzung für Horizontbeobachtungen im Rhythmus der Mond- und Sonnenwenden nicht aus. Dabei könnte es sowohl um die vorrausschauende Ermittlung von Jahren mit drei Finsternisfenstern binnen 365 Tagen gehen als auch um die Beobachtung kosmischer Zyklen Beispielsweise des 19-jährigen Zyklus nach Meton, nach welchem Sonne, Mond und Sterne, zuweilen sogar die Finsternisse, taggenau auf ihre kosmischen Ausgangspositionen zueinander am Himmel zurückkehren.

Man darf wohl einigermaßen sicher annehmen, dass Gavrinis, bei dem hier betriebenen Aufwand für die Innenausstattung, nicht als Bestattungsort für die große Allgemeinheit gedacht war. Eher denkt man, ähnlich wie bei Newgrange in Irland oder bei Stonehenge, an eine kultische Erinnerungsstätte, die besonderen Verstorbenen vorbehalten blieb. Die nur zu besonderen Zeiten im Jahreslauf oder gar nur zu besonderen, astronomisch bzw. kultisch-kosmologisch bedingten, zyklischen Anlässen für feierliche Gedenkzeremonien, für rituelle Opferungen oder eben bei einer neuerlichen Bestattung aufgesucht wurde.

Besonders interessant, da sie für Prähistoriker wissenschaftlich geeignete Vergleichsmöglichkeiten mit zeitgleichen und jüngeren bildlichen Äußerungen in den Kulturen der Schnurkeramiker, der Becherleute und deren Nachfolgern bieten dürfte, ist die dekorative Gestaltung auf Wandstein Nr. 24., linkerhand in der Mitte des Ganges. Darauf finden sich unter anderem Pfeil und Bogen eng beieinander in vertikaler Ausrichtung. Die Bogensehne ist über ihre ganze Länge verbunden mit einem schmalen, vertikalen Band mit aufwärts weisendem Keilwinkelmuster. Links begleitet Pfeil und Bogen ein ungleich großes Paar spitznackiger, ebenfalls vertikal ausgerichteter Beilklingenmotive. Das größere äußere Motiv mit der Schneide nach oben, das kleinere innere entgegengesetzt orientiert.

Erfreulicherweise gibt es bereits eine Reihe noch immer recht aktueller Publikationen, insbesondere vom französischen Archäologen Serge Cassen mit verschiedenen Kollegen zur megalithzeitlichen Symbolik. Leider bin ich des Französischen nicht mächtig, weshalb mir die entsprechenden Arbeiten inhaltlich nicht zugänglich sind. Allenfalls seine detaillierten bildlichen Analysen zu den megalithzeitlicher Gravuren, darunter auch zu Gavrinis, bieten immer wieder Überraschendes und neue Erkenntnisse für mich. Weil sie Dinge offenbaren, die man selbst bei der Betrachtung der Steine bzw. von zahlreichen Fotos im Internet gar nicht wahrnimmt. Ebenso hilfreich ist der von Cassen bewerkstelligte, ikonographisch vergleichende Überblick zu den bedeutensten Symboldarstellungen im gesamten megalithisch geprägten Raum in der festländischen Atlantikregion Europas zu Krummstäben, Beilmotiven, Bögen, Bootsmotiven, zum Walmotiv u.a.m. (Ausführlichere Gedanken zu möglichen Bedeutungen dieser Motive und zu eventuellen Vergleichsmöglichkeiten oder gemeinsamen Bezügen lege ich in Abschnitt 6.4 dar.)

Mir will scheinen, die gleichnishaften Bedeutungen besagter Symbole auf Wandstein Nr. 24 in Gavrinis (Bogen, Pfeile, Beile) besitzen einen kosmologischen Kontext, in dem sie sich aufeinander beziehen lassen. Definitiv gehören auch hier, weder Pfeil, noch Bogen, noch das Motiv der Beilklingen in einen wie auch immer gearteten, kultisch motivierten Rahmen menschlicher Jagdausübung oder des Jagdzaubers. Bis auf mutmaßlich chthonisch bedeutungsvolle Schlangenmotive, ausgerechnet im untersten Register auf einem der Wandsteine (Nr. 8), passenderweise dicht über dem Boden, fehlt in Gavrinis jegliche Darstellung von Wild, ob jagdbar oder nicht. Mal abgesehen von einigen U-Formen, die man mit viel gutem Willen als abstrakte bovide Symbolik auffassen könnte. Selbst bei diesen aber wäre jeglicher Gedanke an Jagd auch nur im Entferntesten absurd.

Gleiches gilt für die Deutung der drei Motive in waffentechnischer Hinsicht. Jedenfalls, soweit es Waffen im Kontext menschlicher Auseinandersetzungen betrifft. Auch dafür bietet die gesamte Innendekoration des Monuments keine Anhaltspunkte. Viel eher gilt für sie alle eine kosmologische Komponente. So es sich nicht um rein metaphorische Motive handelt, kämen sie eventuell noch als symbolische Abbilder göttlicher Waffen in Betracht. Beispielsweise im ewigen Kampf der kosmischen Urmächte von Licht und Finsternis, der durchaus in frühzeitlichen, kultisch-kosmologischen Weltvorstellungen eine Rolle gespielt haben sollte. Viele der in den bretonischen Dolmen und Tumuli gefundenen Steinbeile taugten weder für den praktischen Gebrauch als Werkzeuge noch als Waffen. Häufig sind die Klingen lang und extrem dünn. Sie wären schon bei leichter Belastung einfach zerbrochen. Diese dennoch perfekt gearbeiteten Stücke können nur symbolischen Charakter besessen haben, sie dienten als Statussymbol oder sie besaßen eine Funktion im sepulchralen Kontext. Selbst stabilere Exemplare, die es durchaus auch gab, lassen wohl zum allergrößten Teil keine Gebrauchsspuren erkennen. Woraus sich schließen lässt, dass dann auch ihren gravierten Abbildern in Gavrinis ikonologisch kaum eine profane Deutung beizumessen sein kann.

Das mit der Sehne des Bogens auf Wandstein 24 unmittelbar verbundene, vertikale Band geschichteter Winkelmotive ließe sich spekulativ als Sinnbild für das tägliche Auf und Ab von Sonne und Mond deuten. Es würde so, passend zum mutmaßlich solaren Sinnbild des Bogens – wie wir ihn schon aus der Steinkiste von Leuna-Göhlitzsch kennen, (s. Kapt. V/3.) – den Jahreslauf symbolisieren, die Pfeile direkt daneben (Gleichfalls gedanklich an meine Deutung der Pfeilsymbolik in der Grabkiste von Leuna-Göhlitzsch anlehnend.) den Mondlauf. Dann könnte unter Umständen das Pfeil (lunar) und Bogen (solar) zur Seite gestellte Motiv der beiden Beilklingen synonym für das Phänomen der Finsternisse von Sonne und Mond stehen. (Was freilich erst unter Beweis zu stellen bliebe!).

Hierzu interessant scheint mir die sowohl paarige als auch konträre Ausrichtung beider Beilklingenmotive. Könnte das Klingenpaar die paarige Struktur der Finsternisfenster symbolisieren, stünde die eine Klinge womöglich für das Phänomen der tagsüber stattfindenden Sonnen-, das entgegengesetzt orientierte für die stets nächtlichen Mondfinternisse. Zugleich ergäbe sich für das gesamte Zeichenensemble ein kosmologisches Prinzip, wie wir es ebenfalls aus der ägyptischen Frühzeit können, die dialektische Einheit der Gegensätze von Sonne und Mond im Sinne von Tag und Nacht, als auch von Licht und Finsternis! (Letztlich die ideelle Grundlage für das mehr oder wenige friedliche Zusammenwachsen der ursprünglich verfeindeten Länder von Ober- und Unterägypten zu einer Nation unter der Herrschaft eines einzigen Königs, des mythischen Königs Menes.) Vergleichbare Muster und Symbole existieren nicht nur in der bereits besprochenen Steinkiste von Leuna-Göhlitzsch, wo in direkter Verlängerung der Stielaxt das Motiv eines “Zaunelementes” möglicherweise ausgerechnet 19 Pfosten aufwies, was auf 19 Finsternishalbjahre oder sogar ganze 19 Finsternisjahre abzielen könnte, ergo den halben oder vollen Saroszyklus.

Pfeil und Bogen mit lunarer bzw. solarer Bedeutung sind ebenso Teil des Dekors auf den jüngeren endneolithischen bis frühbronzezeitlichen, menschengestaltigen Menhiren wie der ‘Mann-Stele‘ vom schweizerischen Sitten-Petit-Chasseur (Vergl. Kapt. V/6.). Das bietet Vergleichsmöglichkeiten für wissenschaftliche Analysen sowohl zur Ikonologie dieser Motive, zur Erforschung ihres Ursprungs im kosmologischen Bildkontext als auch zu Verbreitungsszenarien. – Hier bietet sich also, wollte man der Idee kosmisch motivierter Waffensymbolik folgen, erneut ein Stück archäoastronomische Basisforschung zur europäischen Megalithkunst an!

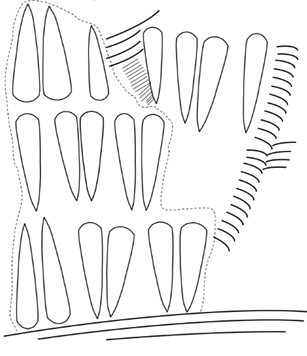

Wandstein 24 mag ikonologisch betrachtet Potential haben. Doch um ihn geht es nicht. Mich inspirierte zur ikonologischen Studie vielemehr die unten in Abb. 2 grafisch reflektierte Motivgruppe, die sich auf Wandstein Nr. 21 findet. Der in den Jahren des New Age sehr erfolgreiche, schweizer Autor Erich von Däniken († 2026), Verfechter der Theorie, unsere vor- und frühgeschichtlichen Vorfahren seien mehrfach von Extraterrestrischen Intelligenzen (ETI) heimgesucht worden, machte diese drei Motivzeilen 1991 mit Erscheinen seines Bandes „Die Steinzeit war ganz anders“ unter dem Titel: „Zahlenkolonnen der Steinzeit“ weltweit Millionen Lesern bekannt. Mit einer von einem Bretonen übernommenen, teilweise recht naiven Zahlenspielerei zu den keilförmigen Motiven suchte er auch hier zu belegen, das vermeintlich darin abgespeicherte, progressive Wissen könne unmöglich von den neolithischen Urbretonen stammen. Womit er zumindest indirekt auch Gavrinis als Resultat außerirdischer Intelligenz zu deklarieren suchte. Tatsächlich hat nur der bretonische Urheber der Theorie sein Wissen von Geometrie und Geodäsie auf die steinzeitlichen Motivzeilen transformiert. Er überließ es von Däniken, seiner Leserschaft im Rausch des erneut aufblühenden New Age nach Fall des “eisernen Vorhangs”, selbiges unkritisch als über fünf Jahrtausende altes Alienwissen aus dem Hut zu zaubern.

Während die dekorierten Orthostaten im Inneren des Monuments, wie der Rest von Wandstein Nr. 21 auch, vor dekorativer Freigeistigkeit und inspirativer Fülle überborden, erscheint die dreizeilige Botschaft merkwürdig monoton. Fast wie ein steriler Fremdkörper in einer ansonsten lebendigen Bilderlandschaft. Auf einigen anderen Orthostaten finden sich dieselben keilförmigen Beilklingenmotive mehr oder weniger in die umgebenden flächigen Musterungen eingebunden. Hier wirken die Motivzeilen rigoros exponiert. Das isolierte ‘Bild im Bild’ lässt den seiner ansichtig werdenden Betrachter sofort stutzen ob der Frage: “Wollte mir der jungsteinzeitliche Künstler mit dieser herausgehobenen Motivgruppe etwas Spezielles sagen?” Schon vor mir dürfte es vielen gleich ergangen zu sein. Der Eindruck einer vermittelten Botschaft ist unwillkürlich. Er zieht aber auch sofort die Frage nach sich, wie die angesichts nur eines einzigen, mehrfach wiederholten Bildmotivs aussehen soll? Die beinahe genauso schnell die einzig mögliche Antwort provoziert: Die Information kann nur im Zahlenwert respektive in dem Mengenarrangement der Zeichen stecken. Eine sicher ebenfalls naheliegende Frage zur Zeichenformation drängt sich vermutlich sodann jedem kritischen Betrachter unweigerlich auf: Warum, um alles in der Welt, wählte ihr geistiger Urheber ausgechnet die keilförmigen bzw. beilförmigen Zeichen als Informationsträger?

Wer also die dreizeilige Botschaft entziffern will, so es sie denn gibt, muss folglich eine Begründung dafür bieten können, warum sie ausgerechnet mit der vorliegenden Motivform spitznackiger Beilklingen zum Ausdruck gebracht wurde. Wobei zu betonen bliebe, dass in Gavrinis Motive dieser Art durchweg ungeschäftet dargestellt wurden. Als sei zur Zeit der Innendekoration des Dolmens die ursprüngliche symbolische Bedeutung vormals vermutlich mit Krummstabmotiven gepaarter Beilklingen, zuweilen auch als “Pflugbeile” oder “Beilpflüge” bezeichnet, mittlerweile obsolet gewesen.

Die kostbarsten Beilklingen fertigte man aus seltenen halbedlen, teils durchscheinenden, für damalige Verhältnisse außerordentlich wertvollen, kristallinen Gesteinen meist alpinen Ursprungs. Die Beile waren elegant, präzise, formvollendet geschliffen und auf Hochglanz poliert. Mit Längen, die in Ausnahmefällen fast einen halben Meter erreichten15, üblicherweise aber Längen zwischen zehn und zwanzig Zentimeter besaßen. Solche Beile blieben seit ihrer Entwicklung in mittelneolithischer Zeit bis in die endneolithische Phase sehr begehrt.16 Sie fanden über etablierte Netzwerke des Warenaustausches weite Verbreitung innerhalb des megalithisch geprägten Kulturraums zwischen Schottland, Irland und Ostpommern, Skandinavien und Iberischer Halbinsel, mit Ausläufern bis ans Schwarze Meer.17 Ursprung und Zentrum des frühen Kultes um die spitznackigen Beilklingen aus den exotischen alpinen Gesteinen nördlich der Alpen aber war die bretonische Atlantikregion um den Golf von Morbihan.18

Das Material Jadeit der westeuropäischen, spitz und rundnackigen Prachtbeile stammt überwiegend aus der primären Lagerstätte am südwestalpinen, italienischen Monte Viso in über 2000 m Höhe bzw. vom Monte Beigua in den ligurischen Alpen Italiens, wie die französischen Prähistoriker Pierre und Anne-Marie Pétrequin nach jahrelangen geologischen Prospektionen 2003 herausfanden. Dort wurde es bereits vom späten 6. Jt. v. Chr. an bis Ende des 5. Jt. v. Chr. abgebaut.19 Zu den sogannten “Grünsteinen” für solche Prachtbeile zählen, neben hellen und dunklen Varietäten des Jadeits, der mit diesem verwandte, ebenso halbedle, zuweilen grasgrüne Nephrit sowie der Eklogith20 mit gelegentlich rötlichen Granateinschlüssen im grasgrünlichen bis dunkel moosgrünen Omphacit. Aus anderen Quellen, den Mittelgebirgen im mittleren Europa, stammen ähnlich exotische, grüne Gesteinsarten für Prachtbeile wie Serpentenit (Oberschlesien, Vogesen) oder das kupferhaltige Mineral Malachit. Neben diesen letzteren, erst in späterer Zeit verwendeten Mineralien für Prachtbeile fand schon früh das kristalline Fibrolith bevorzugt für bretonische Prachtbeile Verwendung. Anonsten wurden von Beginn an auch taube Gesteine, möglichst mit grünlichem Einschlag, verarbeitet. So das in der Bretagne nachgewiesene, grünlich-graue bis bis bläuliche Dolerit oder schwarzer Tonstein (Quarzpelit) aus den südlichen Vogesen,21 der wiederum an die schwarzgrünlichen Amphibolithbeile der Salzmünder Kultur erinnert.22 oder das auch in der Salzmünder Kultur für die dekorierten Äxte verwendete, fast schwarze Amphibolith mit leicht grünlichem Einstich. Vergleichbare Stücke wurden später ebenso aus taubem Geröll und Felsgestein nachgebildet sowie verbreitet im Kreis der nordischen Trichterbecherkulturen später vor allem aus bergmännisch abgebautem Vorkommen von Silex (Flint- bzw. Feuerstein). Wobei hier eckige, trapez- bis quadratisch oder rechteckige Klingenformen mit flachen Seiten bevorzugt wurden, die offenbar mehr als ihre spitznackigen, keil- bis tropfenförmigen Verwandten aus der Bretagne waffen- und werkzeugtauglichen Charakter bzw. entsprechende Symbolik offerieren.

Der augenscheinliche Purismus in der Zeichenwahl der drei Motivzeilen auf Wandstein Nr. 21 in Gavrinis vermittelt dem Betrachter ein Gefühl von gedanklicher Strenge, geradliniger Direktheit, numerischer Nüchternheit, Sachlichkeit, Logik und Überzeugung wie sie heute wissenschaftlichen Diagrammen oder Tabellen eigen ist. Darin aber werden üblicherweise komplexe Zusammenhänge zahlenbasiert auf ihre Kernaussage reduziert. Die Informationsdichte der im Wesentlichen auf Kreise, Striche und Winkel beschränkten Zeichenarrangements auf den dekorierten Steinäxten aus der Salzmünder Kultur besaß zum Teil schon eine ähnlich nüchtern wirkende Konzeption. Es liegt daher nicht jenseits aller Vorstellungkraft, dass die maximal reduzierte Motivik in den drei Beilklingenzeilen auch hier eine bedeutsame, logisch rekapitulierbare Botschaft beinhaltet. Die, soviel scheint sicher angesichts der einsilbigen Optik, nur numerisch basiert sein kann.

Um die mutmaßliche Botschaft ikonologisch richtig einordnen zu können, wird man sie zwangsläufig im Einklang mit der Bedeutung des Bauwerks selbst ergründen müssen. Da es für die einstige Nutzung als Grablege nur wenige archäologische Belege gibt, bietet sich an, einen Blick auf das architektonische Arrangement des einstigen Cairns in seiner Umgebung zu werfen.

Der später zum Tumulus überhäufte Cairn entstand in Sichtweite der zu diesem Zeitpunkt bereits abgerissenen Reihe der ausgerechnet neunzehn steinernen Giganten auf der den Golf von Morbihan nordwestlich zum Atlantik abschottenden Landzunge, auf der heute der Ort Locmariaquer liegt. Unmittelbar neben der abgerissenen ‘Gigantenzeile‘ entstanden zwei Cairns, der berühmte „Table des Marchands“ (“Tisch der Kaufleute”) und „Er Vinglé“ (auch: Er Grah). Ersterer ist ein bekannter Besuchermagnet, mit dem berühmten Dekor in mehreren Zeilen angeordneter Krummstabmotive, vertikal geteilt, je zur Hälfte rechts und links gewendet. Zu bewundern auf dem mittleren, spitzbogigen Wandstein der Kammerrückwand. Letzterer, gleich nebenan, ist fast völlig zerstört. Beiden aber ist eigen, dass ihre Kammerdecken am Gangende von einer einzelnen, massiven Deckenplatte gebildet wurden, die einstmals Teil des mit etwa 14 m zweithöchsten Monolithen nach dem „Grand Menhir“ in der Gigantenzeile waren. Ein drittes Bruchstück desselben Monolithen aber ist jene mächtige Deckenplatte, welche die Kammer im Dolmen auf Gavrinis abschirmt. Was man erst 1984 bei umfangreichen Restaurierungsarbeiten unter archäologischer Leitung von Charles-Tanguy Le Roux entdeckte. Auf der für den Besucher des Grabinneren verborgenen Oberseite der Deckenplatte fand sich die Fortsetzung jenes Dekors, das für die Besucher des „Table des Marchands“ offensichtlich an der Deckenunterseite der Grabkammer prangt.

Ob, und falls ja, welcher Zusammenhang sonst noch zwischen diesen drei Anlagen bestanden haben könnte, wäre sicher interessant herauszufinden. Waren sie letzte Ruhestätten für geniale Seher und charismatische Visionäre, für die der extreme Aufwand der großartigen inneren Gestaltung betrieben wurde? Menschen, die es hier, am einstigen Rand der Welt verstanden hatten, größere Gemeinschaften durch überzeugendes, kultisch-kosmologisch begründetes Selbstverständnis zu binden, zu lenken und zu enormen Leistungen und Zusammenhalt zu aktivieren? Was den Menschen, so vielleicht nicht üppigen Wohlstand, aber doch Zukunftszuversicht für ihre Nachkommen auf lange Sicht bescherte?

Brisant – nicht zuletzt auch für die folgenden Betrachtungen –, die einstige Form des „Grand Menhirs“, vielleicht auch einiger oder gar aller seiner einst achtzehn steinernen Kompagnons, ähnelte jener der spitznackigen Beilklingen. Wenngleich sich für einen solchen Zusammenhang kein wissenschaftlich haltbarer Beweis findet, halte ich es doch für angebracht, dass man diese Möglichkeit der formativen Beziehung in Anbetracht der auffälligen Anzahl der einst ausgerechnet 19 Giganten nicht völlig negiert.

Auf jeden Fall könnte die astrokalendarisch gedeutete Ikonographie des Inneren von Gavrinis, vor dem Hintergrund der Abdeckung der Grabkammer ausgerechnet mit dem dekorierten Bruchteil eines der 19 Steinriesen von Locmariaquer, einen dezenten Hinweis auch auf deren einstige Bedeutung liefern. Meines Erachtens lässt sich nicht begründet ausschließen, dass schon das einstige Alignement jener neunzehn Stone giants im 5. Jt. v. Chr., hier am damals bekannten Ende der Welt, zumindest indirekt mit dem Phänomen der Eklipsen verbunden gewesen sein könnte. Rätselhaft bleibt allerdings, wofür ihre Zahl Neunzehn gestanden haben soll? War damit der Zyklus der Mondwenden von mittleren 18,61 Jahren gemeint, die sich ganzzahlig mit rhythmischen Folgen von mehrheitlich neunzehn, seltener achtzehn Jahren bzw. wechselnden Folgen von neun und zehn Jahren verfolgen ließen? Standen sie für 19 halbe Finsternisjahre, die bis auf fünf oder sechs Tage mit dem Zeitraum von neun Jahren übereinstimmen? Jedenfalls scheint man mit ihrer einstigen Bedeutung irgendwann unzufrieden geworden zu sein. Sonst hätte man das Arrangement der Steinriesen wohl kaum absichtlich gestürzt.

Footnotes

- Nach Darstellung bei Jean-Pierre Mohen: “Die Alignements von Carnac. Neolithische Tempel”, Reihe: “Itinéraires”, Editions du Patrimoine, Centre des monuments nationaux, Paris 2000, S. 28.

- Ausführliche Informationen und zahlreiche Fotos zu Gavrinis findet man, u.a., auf der Webseite: www.indiana-stones.de.

- Dolmen, breton. “Tisch”.

- Zum Plan des Gangdolmens und zu den dekorierten Wandsteinen im Inneren von Gavrinis empfehle ich: Marthe und Saint-Just Péquart, Zacharie Le Rouzic: “Corpus des Signes Gravés des monuments Mégalithiques du Morbihan”, Verlag August Picard, Berger Levrault, Paris 1927, digitalisiert 2010 von der University of British Columbia Library, online unter: “https://www. archive.org/embed/corpusdessignesg00pq“, speziell zu Gavrinis die S. 280-351 im Buch, bzw. digital S. 544 bis 615.

- Serge Cassen, Valentin Grimaud, L. Lescope, N. Marcoux, C. Oberlin, G. Querré: „The first radiocarbon dates for the construction and use of the interior of the monument at Gavrinis (Lamor-Baden, France). PAST, Prehistoric Society 77, registered by University College London, Institute of Archaeology, 2014, S. 1-4.

- Angaben basieren auf dem deutschsprachigen Besucherfaltblatt: „Die Insel Gavrinis. Kunst und Architektur aus der Jungsteinzeit -3500 v. Chr.“, dtsch., ohne Erscheinungsdatum, ohne Urheberangaben, erworben 2013 am Dock von Penn-Lannic, Lamor Baden. Dieses Faltblatt enthält im Prinzip dieselben Darstellungen wie die Schautafeln für die Inselbesucher vor Ort, die seinerzeit dort aufgestellt waren.

- Datierung nach Serge Cassen, Laurent Lescop, Valentin Grimaud, Guirec Querre, Bruno Suner: “In search of a representation of the Gavrinis megalithic tomb (Morbihan, France)”, Virtual Archaeology Revue, 2015, 4(8), S. 61-63; HAL open sience unter https://hal. science/hal-01617643v1, veröffentlicht 06.09.2018, zuletzt eingesehen 31.01.2026.

- Ebenda: Besucherfaltblatt “Gavrinis”, 2013

- Errichtung ca. 3200-3000 v. Chr. nach Radiocarbondatierungen im Ergebnis der Ergrabung und Rekonstruktion von Newgrange unter der Leitung von Michael J. O’Kelly zwischen 1962 und 1975, veröffentlicht in Michael J. O’Kelly: ” Newgrange: arachaeology, art and legend”, London Themes & Hudsons, 1982; siehe auch A. Lynch et al: “Newgrange revisited: new insights from excavations at the back of the mound in 1984-8”, The Journal of Irish Archaeology 23, S. 13-82, 2014., Online-PDF sekundär bei Jessica Smyth et al: “The ‘king’ of Newgrange? A critical analysis of a Neolithic petrous fragment from the passage tomb chamber”, Antiquity 2025, Vol. 99 (405): S. 672-688, unter https://www.newgrange.com.

- Aubrey Burl: „Prehistoric Astronomy and Ritual“, Shire Archaeology, 2. verbesserte Auflage 2005, S. 10/11.

- Nach Plandarstellung zum Inneren von Newgrange mit Nummerierung der Orthostaten von Michael J. und Claire O’Kelly in: “Newgrange. Archaeology, Art and Legend”, Thames & Hudson, London 1982.

- Serge Cassen et al verwenden in ihren Publikationen den Vorsatz “R” für alle rechten und “L” für alle linken Wandplatten mit zusätzlicher, jeweiliger Nummerierung vom Eingang aus, für die Kammer (engl.: Chamber) den Vorsatz “C” (1-6) und für die Deckenplatten “P” (1-10), mit der gravierten Kammerdecke als “P 10”.

- Ebenda, Besucherfaltblatt „Gavrinis”, 2013.

- Serge Cassen, Carlos Rodriguez-Rellán, Ramon Fábreca Valcarce, Valentin Grimaud, Yvan Pailler, Bettina Schulz-Paulsson: “Real and ideal Europaen maritime transfers along the Atlantic coast during the Neolithic”, Documenta Praehistorica 46 (2019), Fig. 10 u. Fig. 11, S. 319-320; online: “https//hal.science/hal-024011391v1”, veröffentlicht 04.06.2020.

- Bspw. das Jadeitbeil von Geitelde, einem Stadtteil von Braunschweig, mit 0,445 m Länge. Siehe offizielle Webseite von Geitelde: https://dorfgemeinschaft-geitelde.de, dort unter “Historie”, “vor 1600”, “Jadeitbeil”.

- Nach Darstellung in der Buchrezension von Britta Ramminger zur Publikation von Pierre Pétrequin et al.: „JADE. Grandes haches alpines du Néolithique européen. Ve et IVe millénaires av. J.-C.“, Les Cahiers de la MSHE Ledoux Band 17. Presses Universitaires de Franche-Comté et centre de Recherche Archéologique de la Vallée de l’Ain Band 1224, Besançon 2012, dort unter Kapitel 11; Britta Ramminger, S. 286 in: „GERMANIA“ Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Rezensionen, Bd. 93/2015 (2016) SS. 284-288.

- Britta Ramminger, Rezension zu Pierre Pétrequin et al.: „JADE”, dort Kapt. 11, ebenda S. 286.

- Britta Ramminger, Rezension zu Pierre Pétrequin et al.: „JADE”, ebenda S. 286.

- Pierre Pétrequin, Anne-Marie Pétrequin, Michel Errera, Lutz Klassen: „Naturwissenschaftliche Analysen an neolithischen Steinbeilen“, Archäologie im Rheinland 58-60, 2006, PDF unter: www.academia.edu.; und in diversen weiteren Publikationen derselben Autoren.

- Pierre Pétrequin et al.: „JADE”, 2012, Kapt. 2, sekundär: Rezension Britta Ramminger, 2015; sekundär u. a. auch bei Thomas Stöllner: “Der vor- und frühgeschichtliche Bergbau in Mitteleuropa bis zur Zeit der Merowinger”, S. 25 – 110 in Klaus Tenfelde (†), Stefan Berger, Christoph Seidel: “Geschichte des deutschen Bergbaus”, Bd. 1: “Der alteuropäische Bergbau. Von den Anfängen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts”, Hrsg. Christoph Bartels, Rainer Slotta, Aschendorf Verlag, Münster, 2012, S. 46, online PDF unter www.academia.edu.

- Ebenda: Thomas Stöllner: “Der vor- und frühgeschichtliche Bergbau in Mitteleuropa”, S. 25 – 110, Aschendorf Verlag, Münster, 2012, S. 46; www.academia.edu.

- Weitere Quellen zu den verwendeten Gesteinsarten: „Wikipedia“, Stichwort: „Fibrolithbeil“; Wikipedia: Stichwort: Omphacit, https://commons.wikimedia.org, File: „Beilklinge-aus RatingenLintorf-aus-Eklogit vom Monte-Viso.jpg“, siehe ferner Abbildungen und Infos unter dem Stichwort: “Jadeitbeile” im Internet.

- Vergl. u.a. Christian Strahm: “Eine Insignie der Macht am Kaiserstuhl – das neolithische Prunkbeil von Oberbergen”, PDF unter: https://journals.ub.uni-heidelberg.de, 52086-Artikeltext-162438-1-10-2018.